- 災害は「心」に最も深い爪痕を残す

阪神・淡路大震災を体験した精神科医の視点から、震災が人々の不安・恐怖・無力感・孤独をどう心に刻み込むかを克明に描く。災害の真の被害は、時間差で現れる「心の崩れ」にあることを突きつける。 - 「心の回復」は医療では完結しない

心のケアとは単なるカウンセリングでは終わらない。「生きづらさ」を和らげる社会のあり方こそ重要だと説く。被災者と非被災者の境界、連帯がほどける現実を通して、支え合いの仕組みそのものが問われていると示す。 - 孤独にならないことが、最大の支援

孤独にさせない/ならないこと。「見捨てられていない」という感覚こそが、人を生かす力になると教えてくれる。

★★★★★ Audible聴き放題対象本

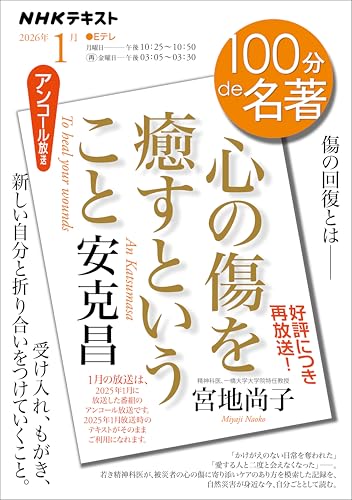

『心の傷を癒すということ』ってどんな本?

2025年1月、そして2026年1月。

NHK Eテレ『100分de名著』が二度にわたって取り上げるのが、精神科医・安克昌(あん・かつまさ)の『心の傷を癒すということ』です。

阪神・淡路大震災から30年。

1995年1月17日、マグニチュード7.3の直下型地震が都市を襲い、6,000人以上の命が失われました。

倒壊した高速道路、寸断された都市機能、そして約10兆円とも言われる経済的被害——。

しかし本書が真正面から見つめるのは、数字では決して測れない「もう一つの被害」です。

安克昌は、自身も被災者でありながら、震災直後から診療と救援に身を投じた精神科医でした。

本書は、災害時の〈心〉を、専門用語に逃げることなく、現場の言葉で記録した、きわめて希有な証言録です。

災害とは「街が壊れること」ではない

本書の冒頭に描かれるのは、瓦礫の街と、人々の心の変化です。安さん自身の被災体験記です。

- 表情を失い、感情を押し殺す人

- 余震に怯え、眠れぬまま避難所で神経をすり減らす人

- 不安と苛立ちが家庭を壊していく現実

- もともと精神疾患を抱えていた人が、急激に悪化していく過程

そして忘れてはならないのが、「被災者を救う側も、また被災者である」という事実です。

なぜ人は、それでも働き続けたのか

救助に必要な人手も道具も足りない。

水も、病院のベッドも、医療スタッフの余力もない。

それでも現場に立ち続けた消防士や医療者たちは、住民から感謝されるどころか、罵声を浴びせられることさえありました。

大自然の前で何もできない無力感—— その傷は、救う側の心にも深く刻まれるのです。

安は、その理由を「使命感」だけでは説明しません。

”混乱した被災地において、働くという行為によりどころを求めていた。

働くことで安定した〝日常生活〟を取り戻そうとしていたのである。”

自らも被災した救援者には、「やりきった」という満足感はほとんど残らない。

しかし、「十分にできなかった」という不足感の方が強い。何もしない方が不安なのです。

だからこそ人は、自分を酷使し、消耗するまで頑張ってしまう。

この指摘は、災害に限らず、現代社会を生きる私たちにも強く突き刺さります。

「心の回復」は、個人では完結しない

本書の核心は、ここにあります。

安が繰り返し強調するのは、〈心のケア〉とは、カウンセリング技法の問題ではない、という点です。

災害直後の不眠や不安が落ち着いたからといって、心の傷が癒えたとは言えない。

むしろ問題は、その後に残る、

- 社会とのズレ

- 楽しめなくなる感覚

- 言葉にできない孤立感

といった「生きづらさ」です。

これらは病名がつかず、治療の対象にもなりにくい。しかし確実に、人を蝕み続けます。

「心の傷を癒すということ」は、精神医学に任せて済む問題ではない。 ——社会のあり方そのものが問われている。

この一文に、本書の思想は凝縮されています。

一発の衝撃より、生活が心を壊していく

私たちは、強烈な出来事こそが心を傷つけると思いがちです。

しかし安は、それ以上に危険なのはその後の生活の変化から受ける慢性的・持続的なストレスだと指摘します。

- 生活再建の不安

- 収入の見通し

- 人間関係の変化

- 「震災のせいなのか、そうでないのか」分からなくなる苦しみ

時間が経つほど、問題は複雑化し、見えにくくなる。

本書は、それらを一つひとつ丁寧にすくい上げ、「社会全体に加わったストレス」として描き出していきます。

被災者と非被災者のあいだに生まれる「境界」

震災後、よく交わされる言葉があります—— 「元気そうでよかったね」。

しかし、その「元気そう」は、回復の証とは限りません。

被災者は、元気にそう振る舞っているだけかもしれない。

そうしなければ、「いつまでも震災を引きずる人」として扱われてしまうからです。

震災を境に、被災者と非被災者のあいだには、どうしても埋めがたい距離——見えない境界線が生まれます。

同じ体験をした者同士でなければ、分かち合えない感情が、確かに存在するのです。

その境界は、家庭の中にも入り込みます。

同じ震災を生き延びた夫婦でさえ、悲しみを言葉にできず、共有できないことがある。

生活の立て直しや金銭の不安と正面から向き合うことを避け、

互いに「触れない」ことで、かろうじて日常を保とうとする——

そんな沈黙が、少しずつ関係をゆがめていくのです。

歪みのしわ寄せは「立場の弱い人たち」に

その歪みのしわ寄せを最も強く受けるのが、子どもや高齢者、生活困窮者といった、立場の弱い人たちです。

子どもは、平時であっても、自らの力で生活を切り開くことはできません。

その暮らしと将来は、親の状態に大きく左右されます。

震災をきっかけに、家庭に困窮や不和が生じれば、子どもの心もまた、傷つき、荒れていくのです。

だからこそ必要なのは、その変化に気づく誰かの存在です。

子どもだけでなく、親を含めて支え、孤立させない手を差し伸べること——

それこそが、震災後の社会に求められる責任なのです。

震災を境に、被災者と非被災者のあいだには、どうしても越えがたい境界が生まれる。

「癒す」よりも前に、必要なこと

安が最後に示すのは、劇的な処方箋でも、即効性のある解決策でもありません。

- 孤独にならないこと

- 適切な人とつながること

- 人と人との支え合いが、生きる力そのものになること

- そして何より――声にならない苦しみが、すでにそこに「在る」と気づくこと

とりわけ印象に残るのが、、「ボランティアの他県ナンバーの車を見ただけで、救われた」という一節です。

何かをしてもらったからではない。

言葉をかけられたからでもない。

ただ、そこに“来てくれた誰か”がいると知っただけで、人は生き延びられる。

それは、「自分たちは見捨てられていない」という感覚こそが、人の心を生につなぎ止めるからです。

連帯がほどけていく、その瞬間が危険

しかし――震災直後の混乱期を抜けたからといって、心が回復したと言えるわけではありません。

やがて「支え合いの時期」が終わり、

被災者一人ひとりが、生活再建や、お金・仕事・家族といった個人的な問題と否応なく向き合わされる段階に入ると

地域に満ちていた連帯感や共感は、驚くほどの速さで失われていきます。

生きることが再び「自分事」になると、人はどうしても利己的にならざるを得ない。

同時に、「あの人は補償が多い」「自分の方が、もっと不幸だ」そんな他人との比較が、確実に始まります。

その瞬間から――

かつて互いの無事を祈り、毛布や水を分け合っていたはずの人々のあいだに、

見えない分断と、不信の壁が立ち上がっていくのです。

災害が本当に奪っていくもの

災害が奪うのは、家や仕事、日常生活だけではありません。

それは、人を奪い、また、人と人とを結びつけていたはずの緩やかかな連帯をも奪います。

だからこそ――人とつながりを持ち、孤独にならないこと。

それ自体が、もっとも根源的な〈心のケア〉なのだと、安は静かに、しかし確かに教えてくれているのです。

最後に

今回は、安克昌さんの『心の傷を癒すということ』は、震災の記録であると同時に、社会の教養書です。

日本に住む限り、災害から逃れることはできない。次は自分が、当事者になるかもしれない。

そのとき、「何が人を支え、何が人を追い詰めるのか」この本を読んでいるかどうかで、世界の見え方は大きく変わります。

知識のためではなく、考えるために読む一冊として、今こそ手に取ってほしい名著です。

いつでも解約可能