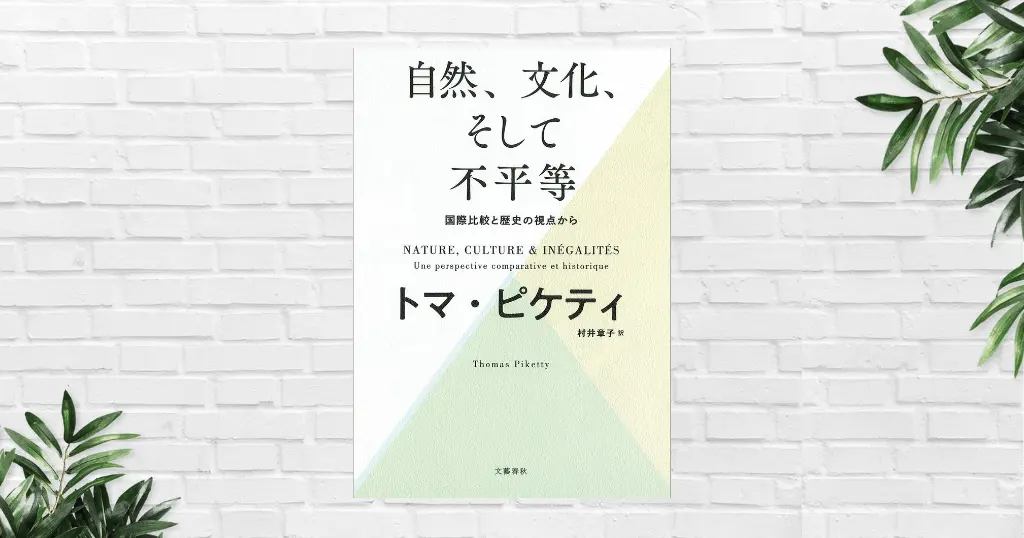

- 格差は「資本」だけではない

『21世紀の資本』で世界を震撼させたピケティが、新たに突きつけるのは「自然」と「文化」の影響。気候や地理、教育制度や社会規範が、不平等を世代を超えて固定化する構造を暴き出す。 - 国際比較が見せる不平等

欧州、日本、アフリカ、アジア――地域ごとの歴史や文化を比較し、不平等が単なる経済現象でなく「社会の仕組み」として埋め込まれていることを示す。世界の姿が全く違って見えてくる。 - 公正・平等社会への希望

税制改革や教育制度の再設計などで、格差の未来は変えられる可能性は示すが…

★★★★☆ Audible聴き放題対象本

『自然、文化、そして不平等 』ってどんな本?

『21世紀の資本』で「資本は不平等を拡大する」という衝撃の命題を提示したフランスの経済学者・トマ・ピケティ。その「r > g(資本収益率 > 経済成長率)」という不等式は、経済学の常識を覆し、世界を震撼させました。

その彼が『自然、文化、そして不平等 』で彼が挑むのは、資本や労働だけでは語り尽くせない「不平等の根源」。

私たちはなぜ、いつの時代も、どこにいても、不平等から逃れられないのか――

なぜ特定の地域や民族が、長期間にわたって不平等な状況に置かれ続けるのか――

その答えを探るために、ピケティは経済学を超え、自然環境や文化、歴史、人類学までを考慮し、問題の根源を掘り下げます。

経済データだけでなく、自然環境や文化的要因といった幅広い視点から、なぜ国や地域ごとに格差の状況が異なるのかを検証。歴史的経緯と現代経済を結びつけることで、単なる統計のまとめでは終わらない「不平等の本質」を示す1冊です。

「所得」「資産」だけじゃない、不平等を形作る見えない力

株価や不動産価格は高騰する一方で、生活必需品の値上がりに苦しむ家庭は増え続けています。

富を資産として持つ者はますます豊かに、持たざる者は一層追い詰められる――。

格差拡大は抽象的な概念ではなく、私たちの眼前で進行している現実です。

所得格差、資産格差の現実

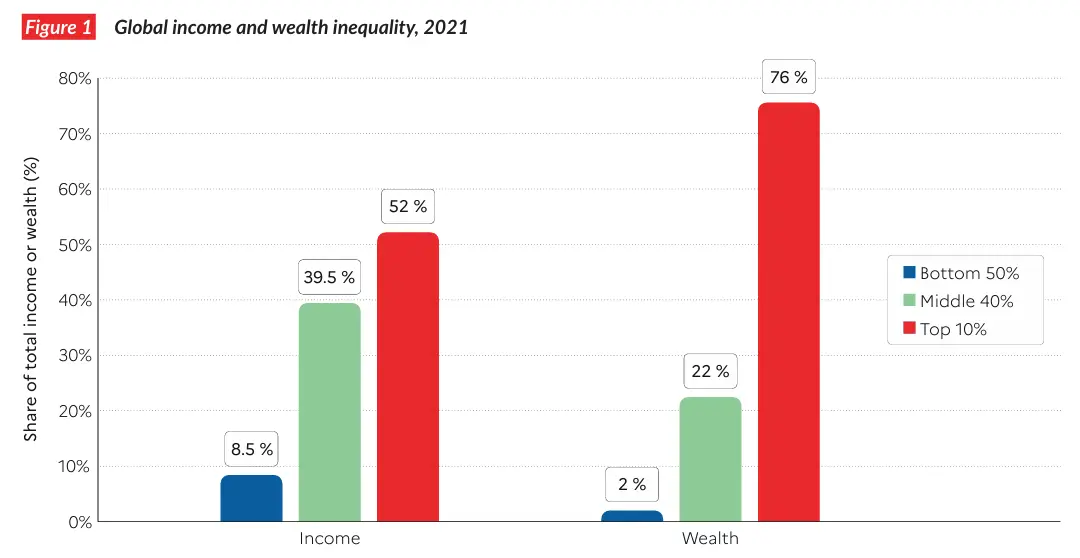

世界不平等データベースの「World inequality report 2022」によると、世界の上位10%が全所得の52%を占める一方で下位50%は8.5%にとどまります。

経済格差、とりわけ「資産格差」は現代社会の最重要課題です。世界の上位10%が資産が76%を占める一方で下位50%は2%以下です。土地や株式、不動産は一度形成されれば世代を超えて継承され、所得格差以上に固定化。そこにピケティの公式「r > g」(資本収益率が経済成長率を上回る)が重なれば、格差は加速度的に拡大します。

しかし、本書『自然、文化、そして不平等』が突きつけるのは、資本と所得だけでは説明できない不平等の根源です。格差は「自然」と「文化」という、しばしば軽視されてきた要因によっても形作られてきたと著者は指摘します。

自然と格差

気候、地理、資源の偏在は、国家や地域の経済的可能性を大きく左右します。

安定した気候は農業と社会基盤を支えますが、干ばつや洪水が繰り返される地域では富の蓄積は途絶えやすい。石油、鉱物、肥沃な土地、水資源などの資源の集中や交易路の有無といった条件もまた、歴史を通じて格差を固定化してきました。自然環境は、不平等の持続を決定づける構造的要因なのです。

文化と格差

教育制度、社会規範、歴史的慣習、価値観――こうした文化的要素もまた、不平等を再生産する力を持っています。

教育へのアクセスや内容の偏りは、将来の所得や職業選択を大きく制約。性別・人種・階級などの差別や偏見は労働市場での働く機会や賃金、財産権の不平等を通じて経済的不利益を強います。さらに、貯蓄や投資に対する文化的態度(新しいことへのチャレンジ許容度、リスク回避志向、投資への価値観)が長期的な資産形成に影響を及ぼします。

このように、文化は目に見えぬ形で社会を規定し、不平等を強固にする「見えない力」として作用するのです。

不平等は運命ではない。しかし…

ここまで読むと、ピケティの議論は「不平等は自然に拡大していく不可避の運命」と聞こえるかもしれません。けれども彼は、不平等は人間社会が下す選択の結果だと断言します。

19世紀の欧州で見られた極端な資産集中も、第一次・第二次世界大戦、そして累進課税や社会保障制度の拡充によって一時的に縮小しました。つまり、政治的意思と制度設計が介入すれば、固定化した格差の流れを反転させることは可能だと説くのです。

本書では、そのための「方向性」が示されます。税制改革や教育制度の刷新といった処方箋は簡単に触れられるにとどまりますが、少なくとも「不平等は是正できる」という強いメッセージは伝わります。とはいえ、制度をどう設計するのか、実現可能性はどうか――その点では物足りなさが残りました。

現代では、多くの国が豊かさを増す一方で、政府の純資産は減少傾向にあります。これは「富の再分配」の観点から深刻な問題です。なぜなら、その制度設計を左右するのは「持たざる者」ではなく「持つ者」だからです。

ピケティはかつて、「所得格差は5〜10倍なら社会は持続可能だが、50〜100倍に達すると国家は機能不全に陥る」と警告しました。2025年8月現在の株や不動産、金といった資産の高騰を見ていると、私たちの社会がその危険な方向に進みつつあるのではないか――そう感じずにはいられません。

最後に―― なぜ、この本を読むべきなのか?

本書『自然、文化、そして不平等』の最大の意義は、経済学が従来注目してきた「資本」と「労働」の枠を超え、不平等を再定義した点にあります。不平等は経済政策だけで解決できる単純な課題ではなく、自然環境や文化的慣習に深く根ざした社会構造的問題であるという、格差に対する新たな視座を得たことは大きな学びとなりました。

「なぜ世の中はうまくいかないのだろう?」と感じているすべての人にとって、この本は不平等の多面性と複雑さを理解するためのヒントを与えてくれます。

資産インフレと生活苦が同時に進行する現在、不平等をどう理解し、どの未来を選ぶかは私たちの社会に突きつけられた問いです。『自然、文化、そして不平等』は、その問いにひとりひとりが向き合うきっかけを与えてくれる一冊です。是非、手に取り読んでみて下さい。

1/29まで:いつでも解約可能