- 「無理」は“構造の歪み”として存在する

理不尽とは、誰かが意図的に作るものではなく、社会システムの中で発生する“構造的なズレ”の結果。個人の善悪ではなく、複数の論理が交錯する場で自然発生する“摩擦”こそが「無理」の正体である。 - 「合理」と「正義」は同居できない

会社の利益と社員の幸福、政治の理想と現実、親の期待と子の自由。それぞれが合理的でも、同時に成立できない関係にある。細谷は「どちらも正しい」ことを前提に、衝突の“構造”を見抜く視点を提示する。 - 「理不尽」はなくせない、だが“可視化”できる

理不尽を排除しようとするほど、別の理不尽が生まれる。重要なのは、「なぜ無理が生まれるのか」を理解すること。可視化することで、怒りや絶望が“洞察”へと変わる――これが本書の核心である。

★★★★☆ Audible聴き放題対象本

『無理の構造』ってどんな本?

「努力が報われない」「正しいことが評価されない」「なぜこんなに不公平なのか」——

私たちが日常で感じる“無理”や“理不尽”は、偶然や運命なのか?

細谷功さんの『無理の構造』は、この「なぜ理不尽なのか?」という永遠の問いに、“頭の中”と“世の中”の関係という切り口から迫る、知的な冒険の書です。

タイトルにある「無理」は、日常的な“無茶”や“ムカつく理不尽”ではなく、構造的に避けられない矛盾点を指します。

著者は『地頭力を鍛える』で知られるロジカルシンカー。

しかし本書では、単なる論理の本ではありません。

「世の中の“なんで?”」という不条理を、冷静に、構造として可視化することで、「生きるヒント」を与えてくれる1冊です。

理不尽の「見取り図」

理不尽な出来事の背後には、“構造的ズレ”がある――。本書では、その見取り図を次のように整理しています。

1️⃣ 視点の違いによる理不尽

上司と部下、親と子、顧客と企業――

それぞれが違う立場や価値観で物事を見ているため、意見がぶつかるのは必然。

評価軸が違えば、話がかみ合わないのも無理はありません。

2️⃣ 時間軸のズレからくる理不尽

「今すぐ成果を出したい」と願っても、長期的に見れば別の選択が正解だった――。

努力しても報われないのは、短期と長期の最適解がズレているからです。

また、「今は最適解」でも、時間が経過し環境も変化した結果、生じる「理不尽」もあります。

会社の中にある、「おかしなルール」もその一つです。

3️⃣ 階層構造のズレからくる理不尽

会社全体では正しい決定も、現場では「そんなの無理でしょ」となる。

マクロ(全体の合理)とミクロ(個人の現実)のギャップが、理不尽を生み出します。

4️⃣ 社会システム同士のズレからくる理不尽

教育・経済・政治・倫理――社会の仕組みはそれぞれ別ルールで動いている。

教育では「正直であること」が善でも、経済では「勝つこと」が善。

そのルールの非整合性こそ、理不尽が集中する場所です。

理不尽は“敵”ではなく“構造”だった

私たちは、理不尽を「誰かの悪意」や「社会の欠陥」として捉えがちです。

しかし、細谷さんは言います。――複数の論理が交錯する場所で生まれる摩擦こそ、「無理」の正体だ。

つまり理不尽とは、“構造の副産物”。

怒って終わるのではなく、「そうなる理由がある」と理解することが大切なのです。

理不尽を“敵”ではなく“仕組み”として見る。それだけで、見える世界はまるで違ってきます。

理不尽を「理解」の対象にする学び

本書の最大の価値は、理不尽の中に“意味”を見いだせるようになること。

理不尽は「敵」ではなく「構造」。構造を理解すれば、感情ではなく戦略で動ける。

そして、「無理」を“無理”と認識できれば、無駄な抵抗を減らし、より合理的な選択ができるようになります。

その出発点は、「理不尽なのは世の中ではなく、私たちの頭の中」。“無理を許容する知性”が心を自由にします。

上流と下流の非対称性:ルールは上から降ってくる

社会や組織は、基本的に「上流(意思決定層)」から「下流(実行層)」へ。

下流が「おかしい」と思っても上流は届きません。 つまり、理不尽は“流れの一方通行”によって生まれるのです。

💡学び:下流にいるときはルールを変えようとせず、「構造を理解して動く」方が現実的。

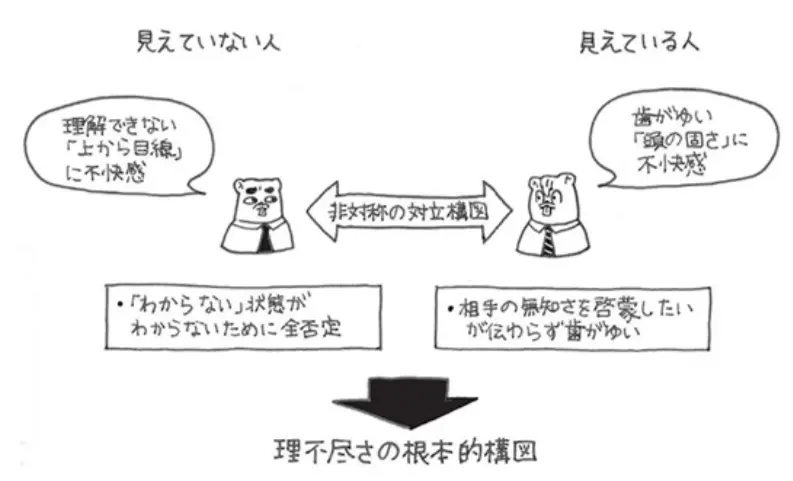

見えている人 vs 見えていない人:認知の断絶

人はそれぞれ異なる視点・知識・文脈を持っている。だから、同じ出来事でも見える世界はまるで違う。

「見えている人」は本質を理解しており、「見えていない人」は自分が見えていないことにすら気づいていない。

この“認知のズレ”こそ、衝突の温床です。

💡学び:「見えていない人」に理屈で説明しても伝わらない。まずは“見えていない”という事実を認識させることから始めよう。

対称性の錯覚:「公平」は幻想

「みんな同じルールで戦うべき」「公平であるべき」――。その信念が、むしろ理不尽を生むこともあります。

現実には、資源・情報・立場・経験、すべてが非対称。にもかかわらず「対称であるべき」と信じること自体が“無理”なのです。

💡学び:世界は本来、不均衡である。その前提を受け入れ、自分のポジションを冷静に見極めることが鍵。

自己矛盾:「思い込み」と「現実」のあいだで

「自由に働きたい」と思いながら、「安定も欲しい」と願う――。そんな自己矛盾を抱えるのが人間です。

また、思い込みで「こうすべきだ!」「これが正しい!」と散々主張していたことも、たまたま知った情報で、ふとしたきっかけで得た新しい情報や視点によって、「別にこの方法でもいいよね」としれっと変わることもあります。

思考の出発点は、こうした“矛盾”に気づくことにあります。

その矛盾を否定するのではなく、抽象化して構造として捉え直すことで、私たちは苦しみを減らし、理不尽に翻弄されずに生きる力を手に入れられるのです。

💡学び:矛盾を否定するのではなく、抽象化して再構成する。「理解」が、理不尽を“思考の材料”に変えてくれる。

まとめ:理不尽の「理解」で、人生が少し生きやすくなる

『無理の構造』は、「理不尽をどう受け止めるか」という永遠のテーマを、思考の力でやさしく解きほぐす、現代の“哲学的実用書”でした。本記事で示した以外にも様々な物事の非対称性、理不尽への捉え方が記載されています。

本書を読んでも理不尽自体はなくなりません。

けれど、「ああ、そういう仕組みだったのか」と、少し気持ちがラクになりました。

理不尽をなくそうとするほど、世界は歪みます。

しかし。理不尽を“排除”ではなく“理解”の対象にすれば、怒りや絶望は「洞察」へと変えられます。

理不尽を敵にしない知性を得ること。

これが、現代のストレスフルな社会を生きるヒントになります。

社会や組織の理不尽に疲れている人は、是非、本書を手に取ってみてください。