- 記憶と語りの曖昧さ

主人公の回想を通じて「語ることの不確かさ」を描く。人は過去を回想し、語ろうとする中で、記憶を加工し、自分を守る物語を紡いでしまう。 - 自己防衛としての“嘘”

主人公の語りには、喪失や罪悪感から逃れるための「自己防衛の嘘」が潜んでいる。それは誰もが持つ心の防具であり、時にアイデンティティを支える支柱でもある。 - 静かな痛みと普遍的な孤独

長女の死、世代間の断絶、移民の孤独——本作には、声高に語られない“静かな痛み”が満ちている。

★★★★☆ Audible聴き放題対象本

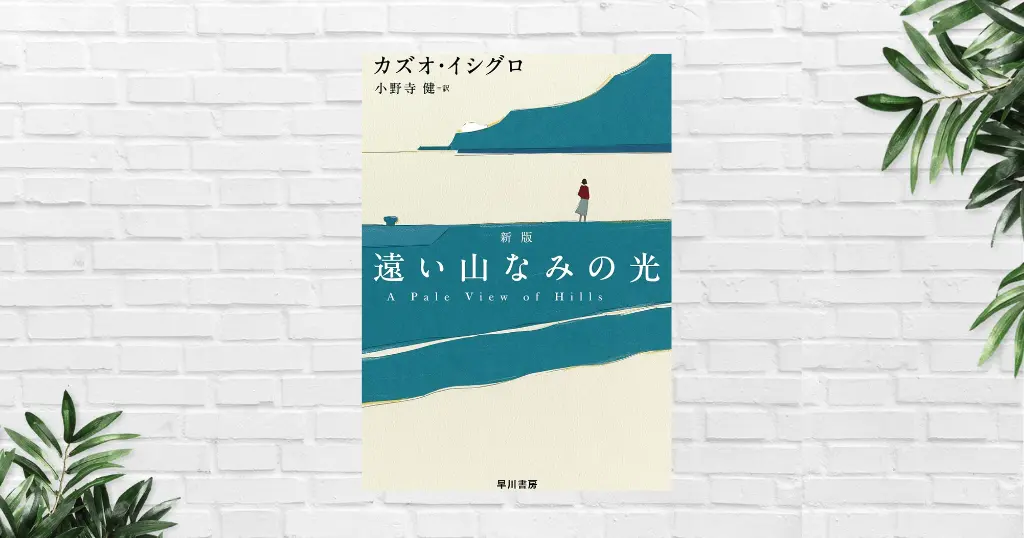

『遠い山なみの光』ってどんな本?

ノーベル文学賞作家・カズオ・イシグロのデビュー長編『遠い山なみの光(A Pale View of Hills)』は、1980年代のイギリスと1950年代の長崎を舞台に、過去と現在が静かに交錯する物語です。イシグロ自身が幼少期を過ごした長崎の記憶が、作品の背景に深く刻まれています。

主人公・悦子は、イギリスで孤独に暮らす日本人女性。物語は、「過去の記憶」と「現在の現実」が交差しながら進行していきます。

この作品を読むと、イシグロの1989年英国最高峰の文学賞・ブッカー賞受賞『日の名残り』を思い出す方も多いと思います。どちらも主人公が過去を振り返り、自らの選択や生き方を問い直すという点で共通しています。ただし、『遠い山なみの光』では、記憶と虚構との混在がより強いため、読者は「真実はどこにあるのだろう」と、ミステリーのような読書を体験することになります。

物語は明確な伏線回収がないまま終わるため、読後感は賛否が分かれると思います。すっきりとした結末を求める読者には、著者が本作を通じて描きたかったことがわからず、もやもやした気持ちになるかもしれません。私も読みながらもやもや感に襲われました。

しかしだからこそ、この作品のタイトルの意味を考えながら読む再読につながり、この作品の「もやっとした曖昧さ」こそが、人間「記憶の書き換え」であり、それは、喪失や罪悪感から逃れるための「自己防衛」であると気づかされました。

なお、2025年9月5日からは、広瀬すずさんと二階堂ふみさん主演で映画版が公開中です。合わせて味わうのも良いかもしれません。

『遠い山なみの光』:あらすじ

物語は1980年代のイギリス。

主人公・悦子は、原爆を経験した長崎から戦後に渡英し、今は夫と長女ケイコを亡くし、静かにひとり、喪失感を抱えながら暮らしていました。

ある日、長らく疎遠だった次女・ニキが、実家の悦子のもとを訪れます。ニキは、母がかつて過ごした長崎のことをほとんど知りませんでした。

数日間の滞在の中で、悦子は少しずつ長崎時代の記憶を語り始めます。

語られるのは、1950年代の長崎で出会った女性・佐知子と、その娘・マリコとの交流。

しかし、悦子の語る記憶はどこか曖昧で、現実と虚構が入り混じっているようにも感じられます。

それは、彼女自身が心の痛みから身を守るために編み出した「自己防衛のための物語」でした。

何が本当だったのか?

読者は、悦子の語りの中に潜む真実を探る中で、「生きていくには光が必要である」と気づかされるのです。

『遠い山なみの光』:感想 ― 人はなぜ「自分に嘘をつく」のか

自己防衛としての「嘘」

イシグロはこう語ります:

「人間は、他人を欺くためではなく、自分を守るために嘘をつく」と。

現実があまりにも辛いとき、人は「都合のいい物語」を作り出します。

誰かを欺くためではなく、自分の心を守るために嘘をつく。これは、人に備わる“防衛本能”です。

本作は、そんな人間の心の動きが、静かに、しかし鋭く描かれています。

- 愛する人を失ったとき:「あれは仕方なかった」と思い込むことで、罪悪感から逃れる

- 過去の過ちを思い出したとき:「あのときは正しかった」と記憶を改ざんすることで、自己肯定を保つ

- 人間関係が壊れたとき:「相手が悪かった」とすることで、自分の傷を癒す

こうした「嘘」は誰もが使う心の防具です。しかし、苦しみが深すぎると、記憶の改ざんが自己像の歪みにまで発展する危険があることは忘れてはいけないと感じました。

『遠い山なみの光』に漂う“静かな痛み”

この作品には、派手な展開や感情の爆発はありません。しかし、沈黙の中に深い痛みが潜んいます。

1️⃣ 長女ケイコの自殺

2️⃣ 世代間の価値観の衝突

3️⃣ 移民としての孤独と文化的断絶 ※長女の自殺とも関係

悦子はこういった悲しみ・苦痛から身を守るためにも、「自分に嘘をつく」必要があったのでしょう。

自分の娘である、次女にさえもー

『日の名残り』との比較:回想と自己欺瞞

| 項目 | 日の名残り | 遠い山並みの光 |

|---|---|---|

| 主人公 | スティーブンス(執事) | 悦子(元日本人女性) |

| 舞台 | 戦後のイギリス | 戦後の長崎とイギリス |

| 主題 | 忠誠と抑圧された感情 | 母性・喪失・記憶の歪み |

| 語りの特徴 | 精緻で抑制された語り。真実が徐々に浮かび上がる | 断片的で曖昧。現実と幻想の境界が曖昧 |

どちらの作品も、感情を爆発させることがない「もの静かな人」が、過去を回想しながら自分自身を語る物語です。

でも読んでいて思ったのは——

人は「真実を語ろう」としても、語るという行為そのものが、すでに「加工」であるということです。

この感覚、すごく腑に落ちました。

自分のことを誰かに話すとき、無意識に話を盛ったり、都合の悪い部分をぼかしたりしてしまう。

それは嘘をついているというより、「そうしないと、辛い現実に自分が壊れてしまう」から。

『日の名残り』では、主人公は過去を美化し、『遠い山なみの光』では、意識?無意識?に記憶を改変しています。

でもそれは、単なる逃避ではなく、「生き延びるための嘘」なんですよね。

だからこそ、イシグロはこう問いかけるのでしょう。

——人は、真実だけでは生きられない。ときには、自分を守るために“嘘”が必要になる。

私自身も、過去を振り返るとき、「あれは仕方なかった」「あのときは正しかった」と思い込もうとしていることがあります。そうしなければ、辛くて「自分を保てなかった」。そう考えると、嘘って、ただの欺瞞じゃなくて、自己を支える“必要悪”なんだな…と、静かに考えさせられました。

最後に

今回は、『遠い山なみの光』の感想を紹介しました。

読み終えた今、私は自分の記憶の多くも、都合よく塗り替えられていると感じています。

それでも、そうして生きていくしかないのだ——この作品は、そんな人間の弱さと強さを肯定してくれているのだと思います。

是非、『遠い山なみの光』『日の名残り』を読み比べて、自己の生き様・アイデンティティについて考えてみてほしい。どちらも映画化、Audibleは読み放題です。

いつでも解約可能