- 親のよかれと思った言葉が、子どもを苦しめることがある

「みんなと仲良く」「ちゃんとしなさい」──。

こうした言葉は、使い方を誤れば、子どもの自己肯定感を静かに蝕む。本書は、大人の無自覚な「呪いの言葉」に気づきを促し、親子関係を見直すきっかけを与えてくれる。 - あなたの何気ない注意が、子どもの心に不信感や疎外感を植え付ける

子どもを育てるうえで最も大切なのは、「正しさ」を一方的に押しつけることではない。大人の都合だけで言葉を浴びせれば、子どもは心を閉ざし、やがて信頼を失う。 - 親は、子どもの視点に立ち、共に歩み出そう

子どもは、いま何を感じているのか──。子どもの目線に立ち、心を寄せ、対話を重ねることこそが、子どもの健全な自己形成と社会性を支える、「救いの言葉」になる。

★★★★★ Kindle Unlimited読み放題対象本 Audible聴き放題対象本

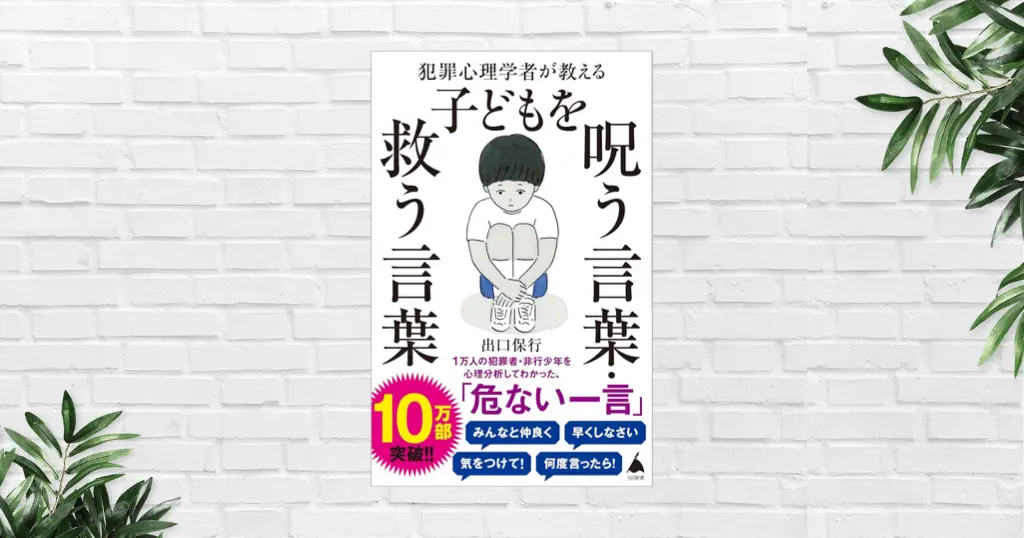

『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』ってどんな本?

【Kindle Unlimited】30日体験無料

【Audible】 30日間無料体験

【Music Unlimited】30日間体験無料 → 音楽に加え、月1冊Audible読み放題

※3つともいつでも解約可能

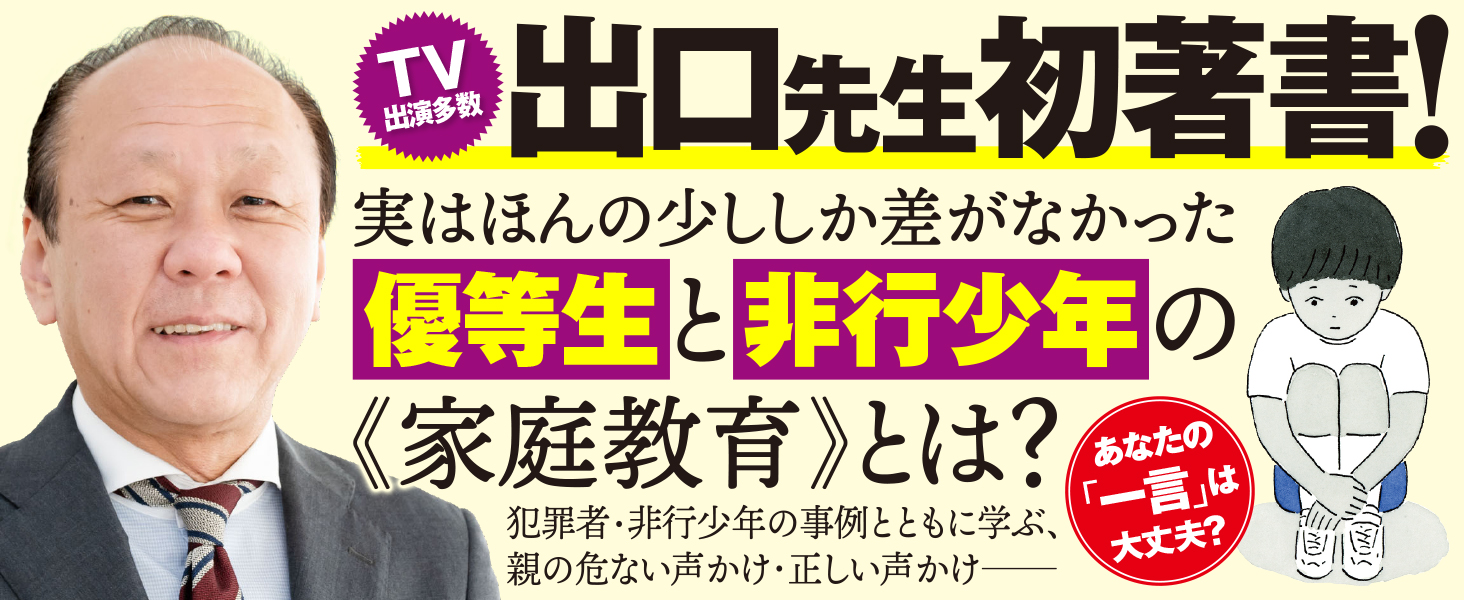

新書『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』は、犯罪心理学者として1万人以上の犯罪者と向き合ってきた著者が、「親のよかれと思った言葉が、子どもを苦しめることがある」という事実を教えてくれる一冊です。

どんな親も、我が子が良い子に育つことを願い、愛情を込めて指導します。しかし、子どものために発した言葉が、実は「呪いの言葉」となり、子どもに強いストレスを与えたり、不信感・疎外感を植えつけることがあります。また、それが、社会に対する不信につながり、最終的には問題行動や犯罪に結びついてしまうことがあります。本書では、そんな事例を紹介し、「よかれと思って」の落とし穴を具体的に解き明かしていきます。

非行に走る少年たちは、単なる「悪い子」ではなく、大人たちの無自覚な影響を受けた犠牲者であることが多いと著者は指摘します。例えば、次のような日常的な言葉が、子どもの心を破壊し、最悪の場合、犯罪につながる問題行動を引き起こすことがあるというのです。

「みんなと仲良く」が個性を破壊する

「早くしなさい」が先を読む力を破壊する

「頑張りなさい」が意欲を破壊する

「何度言ったらわかるの」が自己肯定感を破壊する

「勉強しなさい」が信頼関係を破壊する

「気をつけて!」が共感性を破壊する

「え、なぜ?」と驚く親御さんも多いのではないでしょうか。

本書で語られるエピソードや分析は、子育て中の親だけでなく、子どもと接するすべての大人、さらには会社・組織で指導を行う立場の人々にも、深く考えさせられるものばかりです。それ以上に、「自ら自分を育てる」という視点からも、大きな気づきを与えてくれる内容です。

大切なのは、「相手の視点(主観的現実)に立ち、指導する」ことです。

「自分には関係ない」と思わず、目を通してみてください。成功法則はないものの、「これをすると問題が起きる」というパターンは存在します。「子のため、自分のために、今できること」を知るヒントを、心に響く形で与えてくれるはずです。

「みんなと仲良く」が個性を破壊する

「みんなと仲良くしなさい」。これは、親や先生が「協調性が大切だ」と教えるために使う言葉ですが、実際には仲良くするために自分の気持ちを押し殺すことが求められることがよくあります。そのため、この言葉を無意識に押し付けることが、自己主張ができず、人に流されやすい子どもを育ててしまう原因となると、著者は指摘しています。

- 「仲良くしなさい」は大人の都合ではないかー(トラブル回避)

- 「仲良く」と「差別しない」は別問題。合わない人がいてもいいし、心理的な距離を取ればOK。

- 「みんなと仲良く」は、言ってみれば「きれいごと」。きれいごとの押しつけは問題を生む。

⇒子どもが誰かを嫌う気持ちを否定せず、対処法を一緒に考えることが大事。 - 心理的距離と物理的距離

すぐそばにいても、心理的距離が取れれば、問題は軽減。心理的距離の取り方を教える - 「お兄ちゃんだから」「お姉ちゃんだから」といった役割の押しつけは、子どもの個性を押し殺す危険がある。

- 「協調性のある子」VS「自己主張できる子」。今の時代は、後者が大事。

- 子どもの短所も見方を変えれば長所になる。「ダメ出し&フォロー」で伸ばすことができる。

「早くしなさい」が先を読む力を破壊する

「早くしなさい」。これも、親が子によく言ってってしまう言葉です。しかし、急ぐ理由を説明することなく、頭ごなしにこの言葉を繰り返すと、子どもは「なぜ急ぐ必要があるのか」を理解できません。

この言葉に限らず、親が理由を説明せずに「あれしなさい、これしなさい、これをするな」と指示を続けると、子どもは目標から逆算して考える力、つまり「事前予見能力」を育むことができません。「先を読む力」が乏しくなると、「目の前のことさえうまくいけばいい」といった短絡的な思考に陥りやすく、さまざまな問題を引き起こす原因となります。

さらに、このような指導では、子どもが自分で自分のことを決める力(自律)を育むことができず、周囲の意見や環境に流されやすくなります(他律)。その結果、自分の意思で行動することが難しくなってしまいます。

- 「事前予見能力」が乏しい問題

「目の前さえよければいい」という短絡的な思考になりがち。 - 能力はあっても、何をしていいかわからない

目の前の先読みしかできないと、中長期的な計画を立てられない。自分で選択・決断する力が育たない。また、将来の夢や目標が持てない。 - 逆算して考える習慣づけ

事前予見能力を育てるには、目標から逆算して考える力を養うことが重要。子どもは現在に集中しがちなので、大人がサポートして逆算思考を促すことが大事 - 将来を考えさせる前に、現在の状況を理解する

将来の夢を考えさせる前に、今の自分の状況を客観視できるようにすることが重要。「内観療法」などを通じて、ありのままの自分を見つめる機会を持たせる。 - 困難を想定して対応力をつける

将来起こりうる困難を予測し、事前に対処法をトレーニングしておくことで、現実に直面したとき柔軟に対応できる。 - 柔軟な思考力を身に着けるためには

先を読むためには、多くの事例を知り、体験を積み、考えるための「土台」を広げることが必要。本や質の良いコンテンツに触れることが重要。本を読むことはその一つとなる。

「頑張りなさい」が意欲を破壊する

親が「頑張りなさい」と言い続けることが、必ずしも子どもに応援の言葉として伝わるわけではありません。むしろ、子どもはそれを強いプレッシャーとなります。

「頑張って」と言うだけでは、意欲を高めることはできません。意欲ややる気は、外から押し付けられるものではなく、内発的に湧き上がるものです。親の言葉が効果を発揮するためには、ただ「頑張れ」と言うのではなく、子どもの努力のプロセスを認め、褒めることが重要です。もし子どもが頑張れないのであれば、その理由を一緒に考え、解決策を探ることが大切です。

- 頑張れない原因はどこにあるのか

まずは子どもの頑張れない理由を探り、その問題を解決する手助けをすることが必要。子どもに寄り添いながら、自然と行動を起こせるようサポートする。 - 言葉の受け取り方は子どもによって異なる

ポジティブな言葉であっても、被害感や疎外感を感じている子どもには否定的に受け取られることがある。言葉をかける際には、子どもがどのように受け取るかを考慮することが大切 - やる気がなさそうに「見せているだけ」のことも

特に若者は、「努力=かっこ悪い」と感じがちで、わざとやる気がないように振る舞うことがある。そんな子に「頑張れ」と言うのは逆効果。 - 「努力してもムダ」──学習性無力感

何度努力しても成果が出ないと、「どうせダメ」とあきらめる心理状態に。自由な環境でも起こりうる。 - ご褒美は逆効果?

動機づけには「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」がある。ご褒美による外発的動機づけは、長期的な意欲にはつながりにくい。子どものやる気を引き出すためには、自分の中から湧き上がる内発的な動機づけが大事。 - 自己実現には段階がある

自己実現(夢の実現)を目指すには、まず「承認欲求」が満たされていないと難しい。「認められたい」という基本的な欲求を満たしてから初めて自己実現のステップに進める。

「何度言ったらわかるの」が自己肯定感を破壊する

「何度言ったらわかるの」と叱ると、子どもの自己肯定感を傷つけることになります。

この言葉の背景には、親の「こうあるべき」という思い込みや、思うように動かない子どもへの苛立ちが隠れています。ただ感情をぶつけているだけの場合もあり、その点を疑ってみることが大切です。

この言葉が出やすい場面は、子どもの「自己中心的な行動」に対してです。しかし、他者を尊重できない自己中心性の背景には、実は「自己肯定感の低さ」が潜んでいることが多いと著者は指摘します。

自己肯定感とは、比較ではなく「ありのままの自分」を肯定できる感覚です。自分自身を大切に思えるからこそ、他者も尊重できるのです。そのため、自己肯定感を育むには、次のポイントを意識することが重要です。

- 成長とともに自己肯定感は下がる

青年期(13~25歳)は自然と自己肯定感が低下。特に日本は顕著。 - 自己肯定感を高めるには

認められたいという「承認欲求」を満たしてあげることが必須。 - 心に届く褒め方は「観察」から

本人なりの努力や成長に目を向け、適切に認めることが自己肯定感を育てる。 - 自己肯定感と自己効力感

「自分ならできる」という自己効力感も自己肯定感が土台。幼少期にこれがが低いと、後から高めるのは困難。 - 「うちの子なんて」と言ってしまったら

親の何気ない否定が、子どもの自己肯定感を確実に下げる。無意識のうちに発する言葉にこそ、注意を。

「勉強しなさい」が信頼関係を破壊する

無理に「勉強しろ」と言い続けると、子どもはやる気を失います。逆効果です。親との会話が「勉強」に関することばかりになってしまうと、子どもは不幸です。大事なのは、「勉強」だけに依存しない、子どもにとって安心できる親子関係を築くことです。

勉強ができる「いい子」であっても、重大な犯罪に手を染めるケースがあります。これは、親が「受験に合格しなければならない」という強いプレッシャーを与え続けた結果、そのストレスが他人を巻き込む形で噴き出してしまうことがあるからです。このような状況下では、視野が極端に狭まり、正常な判断ができなくなっています。

- 「競争に負けたら終わり」ではない

結果よりも「存在そのものに価値がある」というメッセージを伝えることが大切。競争は手段であり、人生のすべてではない。 - つまずいたらスモールステップで

大きな目標ではなく、小さな達成目標を細かく設定し、一歩一歩成功体験を積み重ねていくことが重要。 - 問題・犯罪を防ぐ「リスクとコスト」の考え方

何か行動を起こす際には、「リスク」と「コスト」を常に意識できるよう促すこと。自ら行動の結果を想像し、責任を持てるよう支援することが、問題行動の予防につながる。

「気をつけて!」が共感性を破壊する

「気をつけなさい」と子どもに注意するとき、きちんとその理由も伝えていますか?注意の言葉だけを投げかけるだけでは、子どもは自分で考えなくなり、受け身の姿勢が定着してしまいます。

注意する際に本当に大切なのは、「反省」を促すことではなく、「内省」を促すことです。反省と内省は似ているようで、大きく異なります。

- 反省:間違いを振り返って改めようとすること。

- 内省:自分の心を客観的に見つめ、深く振り返ること。

ただ「反省しなさい」と言うだけでは、子どもは表面的に謝るだけになりがちです。多くの場合、「自分は悪くない」と心の中で合理化してしまい、他人の気持ちを本当に理解することにはつながりません。この状態が続くと、共感性が育たず、将来さまざまな人間関係のトラブルや悲劇を生み出してしまいます。

- 共感性と道徳性

共感とは、他者の感情を「認知」し、「推測」できる力のこと。リアルな対話と経験を通じてのみ育まれる。

社会の中でより良く生きるための「道徳性」も、共感性と密接につながっている。 - 過保護・過干渉になっていないか

ヘリコプターペアレント(過干渉な親)は子どもの自立を妨げる。

親の養育態度には、サイモンズの分類による「支配」「服従」「保護」「拒否」の4タイプがある。自分がどのタイプに当てはまるのかを理解することが、子どもの自立を妨げないために重要。

過保護も、自由放任も、どちらも子どもの健全な成長に悪影響を及ぼすことを忘れてはいけない。

最後に

今回は、『犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉』から得られる重要な学びを紹介しました。

ここでまとめたポイントだけでも、子育て中の方はもちろん、自身の行動や考え方を見直すきっかけになったはずです。本書を読めば、さらに深く多くの気づきを得ることができます。

また、大人になった今も「親のせいで……」と、親ガチャに外れたことへの恨みや諦めを抱えている方も少なくないでしょう。そんな方にも、本書は新たな視点を与えてくれるはずです。自分自身の環境や心を少しでも変えたいと願うなら、ぜひ手に取って読んでみてください。