- 言語化力は才能ではなく習慣!

思っているのに言えない──その原因は「言語化の習慣」がないだけ。頭の中を言葉にする力は、トレーニングで誰でも伸ばせる。 - 自分の声を聞け!

言語化の第一歩は、「聞く力」を育てること。大事なのは他人の声と共に、自分の声を聞くこと。「なぜ、そう思ったのか?」問いかけを繰り返すことで、頭の中のモヤモヤが言葉になる。 - たった3分でできる!言語化ノート術

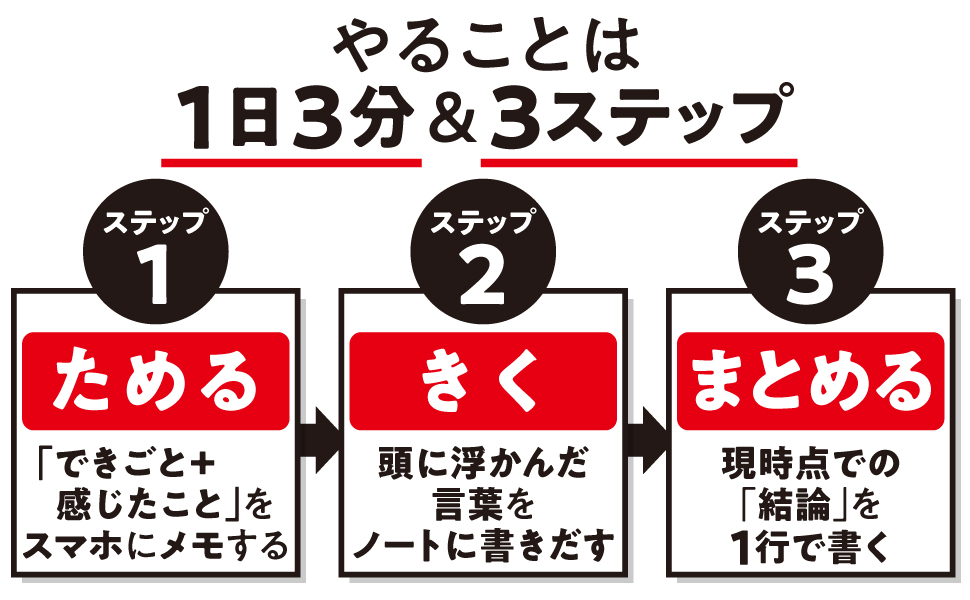

1日3分。「ためる」→「きく」→「まとめる」の3ステップ。思考を磨くノート術のコツをわかりやすく紹介。続けることで、自分の本音が見え、迷いや悩みもクリアに。次の行動も見えてくる!

★★★★☆ Audible聴き放題対象本

『こうやって頭のなかを言語化する。』ってどんな本?

伝えたいことはあるのに、うまく言葉にならない。

会議や面接で意見を求められても、頭が真っ白になって言葉に詰まってしまう。

そして後から、「ああ、あのときこう言えばよかったのに…」と自己嫌悪。

そんな経験、ありませんか?

実はこれ、あなたの思考力や表現力が低いわけではありません。

原因は「言語化の習慣がない」こと。

つまり、頭の中の“もやもや”を、普段から「言葉」にして整理するクセがないだけなんです。

頭の回転が早くて説明が上手な人は、天性の才能で話しているのではなく、「言語化」が日常的にできているから。考えたことを、常に言葉にして整理しているから、いざという場面でも的確に伝えられるのです。

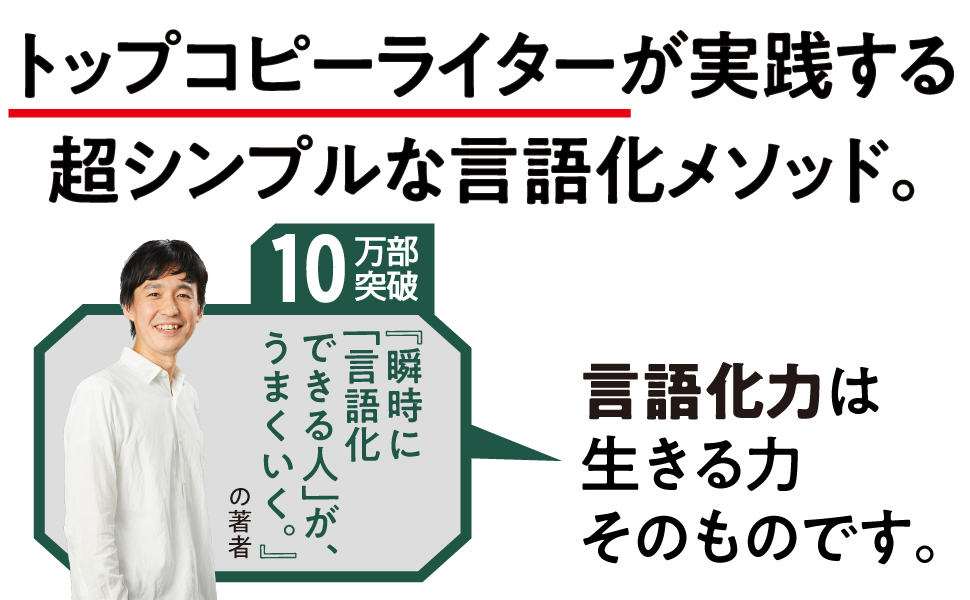

荒木俊哉さんの著書『こうやって頭のなかを言語化する。』は、「なんとなく思っているけれど、うまく言えない」という悩みを解決する、言語化の超実践的メソッドを教えてくれる1冊です。

企画提案、プレゼン、会議での発言、上司への報告やチームメンバーとの共有ーー。ビジネスでは、コミュニケーションには「話し方」や「伝え方」のテクニックも大事ですが、それ以前に必要なのが、「何を言いたいのか」を言葉にする力。つまり“言語化力”です。また、モヤモヤを残した問題解決は、いずれ、再び、問題となります。つまり、言葉の質が、成果に直結するのです。これは、ビジネスに限らず、プライベートの悩みでも同様です。

この「言語化の力」を習慣として身につければ、

✔ 考えがまとまりやすくなり

✔ 説明が上手になり

✔ 他人との意思疎通もスムーズになり

✔ 結果として仕事の成果も上がる

まさに、言語化の質が人生を変える、といっても過言ではありません。

なお、著者は電通の一流コピーライター。世界で数々の賞の受賞歴がある言語化のプロです。前書『瞬時に「言語化できる人」が、うまく良く。』をさらに発展させ、本作では「言語化習慣」として体系化されています。

表現が平素で、わかりやすくて読みやすい。親しみさえ感じるのに、実践的。「言語化のプロ」の凄さを感じます。すごくためになるおすすめの1冊です。

「言語化」の第一歩は、“自分の声をきく”ことから

すべては「聞くこと」から始まる

言語化の第一歩は、「聞く力」を育てること。

でもここでいう“聞く”とは、他人の話だけではありません。

それ以上に大切なのが、自分の内側の声を聞くこと。

「なぜ、そう思ったのか?」「どうして、そんな気持ちになったのか?」

その問いかけを繰り返すことで、頭の中のモヤモヤが言葉になっていきます。

著者は一流のコピーライターとして、広告を作る前に「相手の声」と「自分の声」の両方にじっくり耳を傾けます。

クライアントが何を考えているかを丁寧に聞き、自分の内側に湧いてきた感情や意見にも耳を澄ます。

この「2つの聞く」が、質の高い言葉を生む秘訣です。

言語化する力は、実は「聞く力」から生まれます。

でもその“聞く相手”は、他人だけではありません。「自分の心の声」に耳を傾けることがとても大切なのです。

自分の中にある「モヤモヤ」や「考え」をちゃんとすくい取ることで、はじめてそれが言葉にできます。

自分の声に耳を澄ませば、悩みも軽くなる

この“自分の声を聞く”という姿勢は、ビジネスだけでなく私生活にも効いてきます。

たとえば、「今の仕事を続けていていいのかな?」という迷い。

この問いの答えは、自分の価値観や「こうありたい自分」を言葉にできていなければ、なかなか見えてきません。

だからこそ、「自分の声」をすくい取って言葉にする習慣が、日々の悩みや不安を整理する力にもなってくれるのです。

一瞬で思考がまとまる!言語化ノート術

「自分の声を聞く」ことがとても大事とわかったものの、自分の軸を言語化するのは意外と難しい。

でも大丈夫。本書では、毎日たった3分、たった3ステップ!思考がまとまるようになる「言語化ノート術」が紹介されています。これなら誰でも始められます。そして、継続できます。

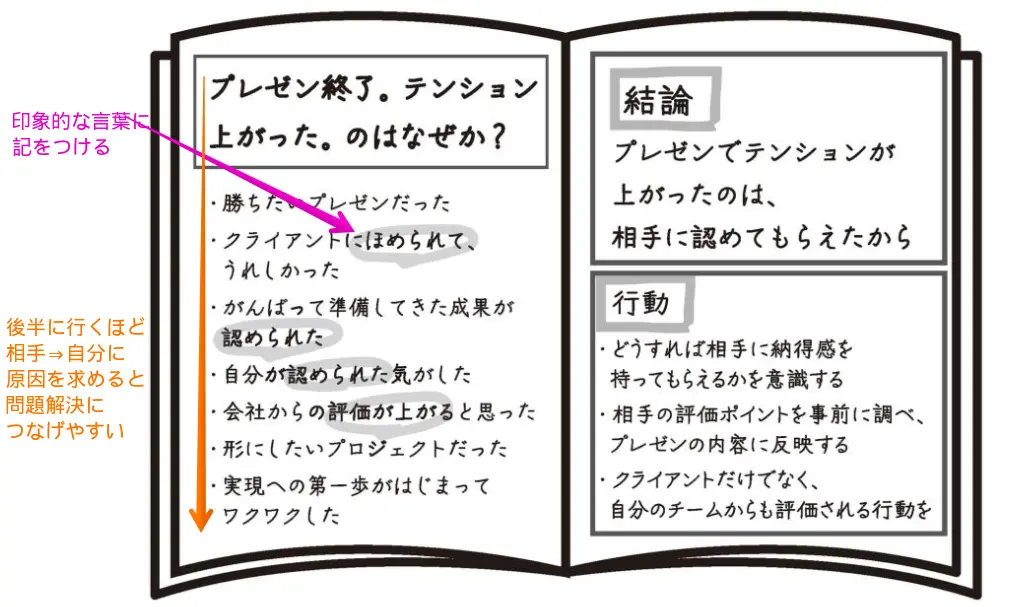

【言語化ノート術】言語化の3ステップ

- ためる

- その日の「できごと+感じたこと」をメモ

- (自分に)きく

- ❶でメモした「感じたこと」に対し、「…のはなぜか?」と自分に問いかける

- まとめる

- ❷で掘り下げて考えたことを、「現時点での結論」として1行で書く

- 自分の感じた理由や気づきを「一言」でまとめることで、モヤモヤしていた原因がクリアに

ポイントは、ステップ❶で「できごと」と「感じたこと」の順で、2つを明確に分けて、セットにして書き出すことです。

| できごと | 何が起きたか | 客観的な事実や状況 |

|---|---|---|

| 感じたこと | どう感じたか | 主観的な反応 嬉しかった、イライラしたなど、そのできごとに対して大小構わず心が動いたこと |

これによって、客観的事実と主観的反応を切り分けて考えられるようになり、感情に振り回されず、思考の整理がしやすくなります。また、自分の感情パターンや思考の癖を認識する手がかりにもなります。

また、❸の後、今後とるべき「行動」まで言語化し、その実践に努めれば、人生も好転します。

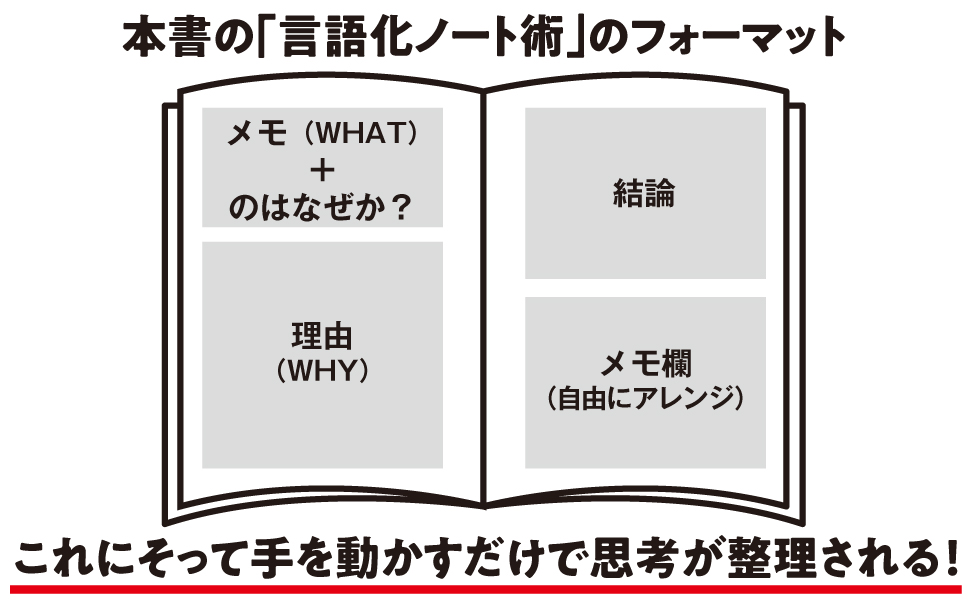

【言語化ノート術】ノートへのまとめ方

ノートのまとめ方も大事です。上図のフォーマットを使って、考えをまとめます。

以下は、「言語化ノート」の例です。

メソッドは知るだけでなく、「続ける」ことに意味がある

本書を読み終え、「なるほど🤔」と思ったら、ぜひ5日間だけでも実践してみてください。

大事なのは、読書してメソッドを知ることではなく、実践して、自分を変化・成長させることです。

著者も、「言語化は筋トレと同じで、1日にかける時間は短くても、毎日続けることが大切」と言っています。

言語化習慣は、確実にあなたの思考を変えます。

言いたいことがすぐにまとまるようになり、人とのコミュニケーションもスムーズになるはずです。

私の場合は、書評を書くことが「言語化」の訓練・習慣です。

読書中に感じた違和感や問いを掘り下げ、また、自己の問題点を重ねながら書きまとめていくと、思考が整理されていきます。

ただ、その過程では思考がどんどん膨らみ、文章量も増えがち。

最終的にそれを1/2~2/3くらいに絞っていく過程こそが、「具体と抽象の往復訓練」になっています。

逆に、まったくまとまらずにお蔵入りになることも。それは思考がまだ煮詰まっていない証拠。

でも、そうした“熟成期間”も、言語化の旅の大切な一部となっています。

最後に:言語化で、自己理解と思考の整理

今回は、荒木俊哉さんの著書『こうやって頭のなかを言語化する。』からの学びを紹介しました。

著者はこう語っています。

言語化力は生きる力そのものです。

自分の頭の中を整理し、本当の自分の声を聴くことができれば、自分の人生は自分で決められるようになります。それはたった3分、3ステップから始められるのです。

頭の中のもやもやを、きちんと言葉にできたとき。そこから初めて、人生が少しずつ動き出します。

その第一歩として、この本はとても頼もしいガイドになるでしょう。

紹介したのはあくまで本の一部です。ぜひ本書を手に取り、あなた自身の「言語化習慣」を始めてみてください。