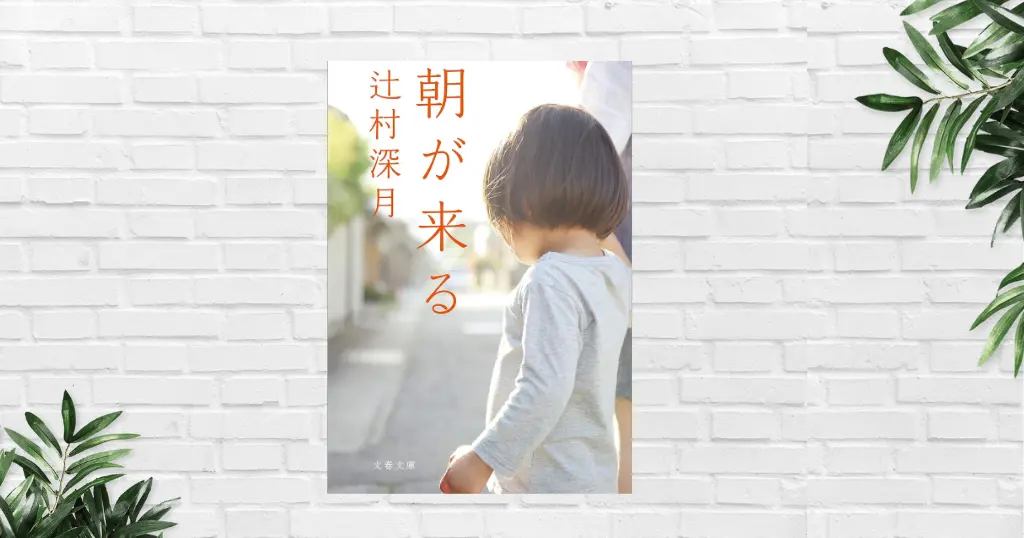

- 「母になる」とは何かを問いかける―胸を締め付けられる作品

特別養子縁組で息子を育てる女性と、子を手放した若い母。二つの“母性”が交錯する物語。血のつながりだけでは語れない「親になる」という意味を、痛いほどに問い直す。 - 不幸はいつも突然に、しかも容赦なくやってくる

小さな誤解、1本の電話、若き過ち―些細なことで人生は急変。平穏が崩れる瞬間の恐ろしさが胸に迫る。 - 構成が素晴らしい―希望が残る読後感

物語は、容赦のない残酷な不幸を描く。それでも、タイトルに込められた「朝が来る」という言葉の通り、物語のラストには、温かな光が差し込む。著者の構成力と筆致の凄さに、ただただ圧倒。

★★★★★ Audible聴き放題対象本

『朝が来る』ってどんな本?

「子どもを返してほしいんです」――。

その一本の電話が、平穏な日々をすべて壊してしまった。

辻村深月さんの小説『朝が来る』は、産むこと・育てること・そして愛することの意味を、読む者に鋭く突きつける物語です。

特別養子縁組という制度を通して出会った二人の「母」。

その視点を行き来しながら、作家は“親になる”という行為の重さと、愛の形の多様さを描き出していきます。

✅ 血のつながりを超えて、「親」とは何か

辻村深月さんは、本作で、「親子の絆とは何か」という根源的な問いに切り込みます。

血のつながりを持たない親子が、本物の“家族”になるまでにどんな痛みを越えなければならないのか。

そして、血のつながりがあることが、必ずしも愛を保証するわけではないという現実を突きつけます。

本作の登場人物たちは、誰もが不器用。迷い、間違いを繰り返しながら、人生を歩んでいます。

その姿は、私たち読者の生き様を映し出し、読者に強い心の痛みをもたらします。しかし、それが強い共感点でもあるのです。

✅ なぜこんなにも胸が痛いのか

親になるとは、母になるとは、どういうことなのか。

子どもを持たなかった私が、なぜこんなにも苦しくなるのか ― それを考えずにはいられません。

その理由の一つが、『朝が来る』の息が詰まるほどリアルさ。

冒頭から胸が痛く、読み進めるほどに締めつけられ、何度も涙がこぼれます。

そして、ラストに、待つのは号泣です。

こんなにも心をえぐられる小説に出会ったのは、いったいいつ以来だろう。そんな思いで本作を読み終えました。

子育てに悩む夫婦も、子を授かることを待ち望む人も、望まぬ妊娠に戸惑う人も、そして、親になれなかった人も、人生につまづいた人も、誰もがこの物語の中に、自分を見出し、考えさせられるはずです。

読む人の立場を超えて、深く、共感の痛みが沁み込んできます。是非、多くの人に読んでほしい一冊です。

「朝が来る」あらすじ ― 二人の「母」をめぐる二つの物語

子どもを望みながらも授かることができなかった夫婦・栗原佐都子と清和。

二人は特別養子縁組を通じて、産みの母親から託された男の子を「朝斗」と名づけて育てている。

穏やかな日々。朝斗は6歳に成長し、家族は幸福の形を手にしているように見えた。

だが、ある日突然、一本の電話がかかってくる。

「子どもを返してほしいんです」

電話の主は、朝斗の“産みの母”を名乗る・片倉ひかりだった。

物語はここから、二つの時間軸に分かれて進んでいく。

一つは、佐都子と清和が養子縁組を通して「親」になるまでの道のり。

もう一つは、14歳で妊娠し、子どもを手放したひかりが、6年の時を経て、栗原夫婦の前に現れた経緯。

それぞれの人生が交錯する中で、読者は“家族とは、親とは何か”という問いと、 “人生を襲う突然不幸”を強烈に突きつけられます。

「朝が来る」感想 ―特に心を抉られた点

「産むこと」と「育てること」の間にある深い断絶

ひかりは中学生・14歳で妊娠。親からの理解も得られず、孤独の中で、妊娠・出産・別れを経験。

妊娠発覚が遅れたことで、彼女には「産む」以外の選択肢はなし。しかし、それは社会的に「なかったこと」にされるべき出来事でした。ひかりの両親は、彼女を遠く離れた広島に送り、ひっそりと出産させ、子を手放させる。

“自分の中にいた命”を手放す少女の視点から描かれる章は、読む者の胸を抉るように痛い。望まれない妊娠であっても、育ちゆく命に愛おしさを感じ、別れにを悲しむ彼女の姿は、誰の心にも響きます。

一方、佐都子にとって、ひかりの「手放す」という決断は、自分を“母”にしてくれた尊い選択。だからこそ佐都子は、朝斗に対してもその事実を隠すことなく伝え、「広島のお母さん」として、「産みの母」を共に敬い、感謝の気持ちを育んできました。

しかし、どれほど信頼関係のある親子でも、血がつながっていない親子に対する社会の偏見や、周囲の無理解は、佐都子の心を何度も傷つます。 その「理不尽な社会」の描写は、読者の胸を鋭く締めつけます。

幸福の光が差す場所には、必ずその陰として「誰かの痛み」が潜んでいる。

これは、現実の社会でも決して珍しいことではなく、私たちのすぐそばに存しています。

あなたは、痛みに気づいてる?—— 本作はそんな“見えない痛み”を丁寧にすくい上げ、私たちに問いかけてきます。

不幸はいつも突然に、しかも容赦なくやってくる

1つの不幸が、積み重ねてきた日常を、たった一瞬で崩してしまうことがある。

物語は、朝斗が友達にケガをさせたという出来事から始まります。

ケガをさせたことを否定する朝斗を信じ、佐都子は相手の母親に電話をかけるが、そこでのやりとりで ママ友との関係に亀裂が… 我が子を守りたいという思いと、周囲の視線や噂に心をすり減らしていく母の姿は、読者の胸を締めつけます。

やがて誤解は解けますが、そこにあの一本の衝撃的な電話が…。平穏な日常が、音もなく崩れていくのです。

ひかりの早すぎた妊娠もまた、「突然の転落」。それは人生の軌道を大きく曲げる出来事であり、その先に待っていたのは、辛すぎる人生でした。

社会は、弱い立場にある者に対して、あまりにも冷淡で、容赦がない。

支援の手が差し伸べられるならまだ救いはある。

しかし、弱き者は往々にして、知識も、判断力も、助けを求める術すら持たない。

その無防備さが、理不尽な現実にさらされるとき、どれほど人生を狂わすか——。

『朝が来る』はその現実を、鋭く描き出しています。

様々な人の視点で、共通テーマを描き出す

果たして、何が“親になる資格”を決めるのか——。その答えは、簡単には導き出せない。

物語は、「産みの母」「育ての母」の二人の女性の視点を通して描かれますが、共感の幅はそれだけにとどまらない。

夫や家族、そして子どもに関わるすべての人々が、それぞれの立場で「親子」という関係性に向き合い、葛藤し、選択を迫られる姿が丁寧に描かれいます。

故に、読者は登場人物の誰かに自分を重ねずにはいられない。

母として、父として、子として、あるいは家族を持たない者として——。

この物語は、読者一人ひとりに「あなたはどう?」と問いかけ、あなたの価値観を静かに揺さぶってきます。

「痛みの向こうにある希望」——構成の妙と、胸に残る読後感

『朝が来る』を読み終えて感じるのは、その「構成の巧みさ」です。

物語は、穏やかで幸せそうな夫婦の現在から始まり、読み進めるうちに、その幸福の裏にある“過去の痛み”が明かされていきます。

「不妊治療と養子縁組」、そして「10代の妊娠と人生のつまづき」。

この二つの物語が交差することで、痛みはより鮮烈に。

特に、ひかりの物語は、望まれない出産、家出、窃盗、脅迫——まるで奈落へと落ちていくような転落の連続。

その過程で彼女が味わう孤独と絶望は、読む者の胸を締めつけます。

しかし、辻村さんはその痛みだけを描いて終わらせはしません。

タイトルに込められた「朝が来る」という言葉の通り、物語のラストには、温かな光が差し込むのです。

それは、影を一瞬で蹴散らしてくれるような眩しい光ではありません。

昨日までの現実=痛みや罪を背負ったまま、前へ進むための“ほのかな温もり”のある光です。

『朝が来る』は、絶望の中にあっても「希望の到来」を信じることの尊さを、気づかせてくれます。

最後に——誰の心にも届く物語

『朝が来る』は圧倒的なリアルさで、親になること、愛することの姿勢を描いた作品でした。

そして、感動の後、読後に残ったのは 「生きる力」でした。

人生はままならない。誰もが傷を抱え、迷い、つまずく。

それでも、朝は必ずやって来る——

辛くても、「一筋の希望」を信じて生きることが、「明るい未来」につながる。

この「人生の真実」を忘れず、前を向いていきたいと思います。

1/29まで:いつでも解約可能

📌本作は、本屋大賞にノミネートされた作品。

本屋大賞上位入賞作は感動・共感の宝庫。辻村さんの作品は複数作品が上位入賞をしています。

よい小説を読みたい方は、歴代本屋大賞上位入賞作品もチェックしてみてください👇