- 人が足りない国はどうなっていくのか―

人口減少期に突入した日本で目下起こって日本の大転換を「10の変化」で解説。また、強く改革が求められるビジネス領域がどのような分野かを明らかにしたうえで、最後に、日本の未来と課題が提示される。 - 日本経済は大転換の時期にある。インフレ・賃金上昇の要因も、人口減少・価値観の変化に伴う労働投入量(総労働時間数)の減少が大きな要因(生産性の問題ではない)。デフレ下で続いてきた常識を引きづっていると、ビジネスも人生も進むべき方向を見誤る。

- 本書の優れた点は、ファクトベースで人口減少時代に突入した「日本経済の本当の姿」を浮き彫りにしている点。本書に登場する統計グラフは49件。これを見るだけでも、日本の現状認識が改まる。

★★★★★ Audible聴き放題対象本

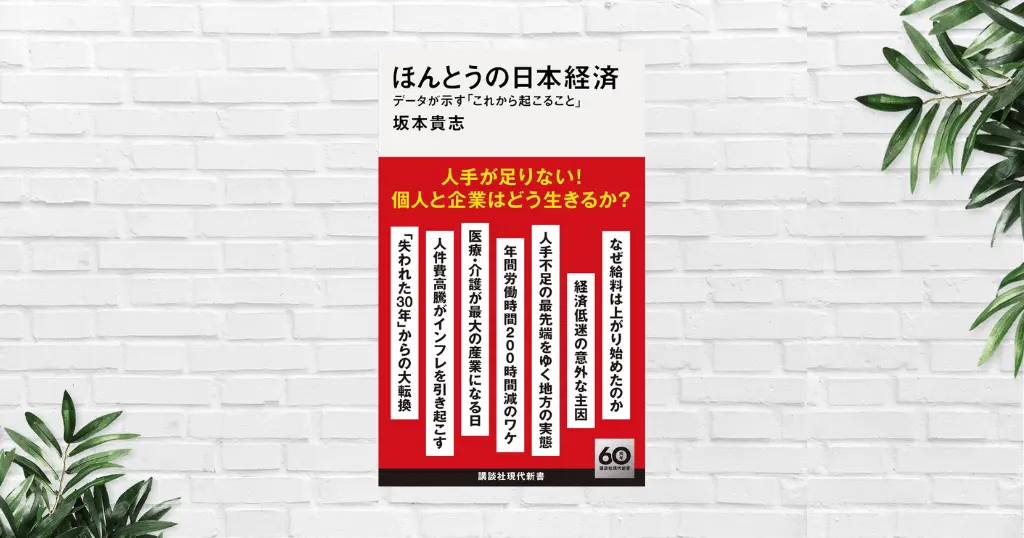

『ほんとうの日本経済』ってどんな本?

人が足りない国は、どうなっていくのかー

坂本貴志さんの著書『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』は、人が足りなくなっていくこの先の日本で起こることを明らかにする一冊です。

❶足元で起こる人口減少に伴う日本の大転換「10の変化」、❷今後、強く改革が求められるビジネス領域 を明らかにしたうえで、❸「日本の8つの未来予測」が提示されます。これら一連の解説により、読者は人口減少経済は一体どこへ向かうのか、個人と企業はどう生き抜けばいいのかなど、将来に備えるヒントが得られます。

本書の最大の魅力は、ファクトベースで、人口減少時代に突入した「日本経済の本当の姿」を浮き彫りにしている点。掲載される統計データは49件。一連の表を見るだけでも、グローバル社会における日本の現状、そして、そこから導かれる日本の将来が見えてきます。

それらデータが示すのは、2025年目下で起きる物価上昇、賃金上昇は序の口に過ぎないということ。急速な人口減少の影響がより鮮明になるのはこれから。そこに待つのは、デフレ経済の常識が全く通用しない世界です。何がデフレ時代の常識であったかを把握し、新しい視点で物事をできなければ、ビジネスも人生も方向を見誤ります。

人口減少は賃金・物価に直結します。つまり、国民の暮らしに直結します。経営者、投資家はもちろん、会社員、そして、モノ・サービスの消費者である大人全員にとって、多くの気づきが得られる価値ある1冊となるはずです。

大転換を迎える日本経済

経済予測は難しいですが、「人口減少経済の行き先を予想する」ことはそう難しいことではありません。

金融政策では一向に物価が上昇しなかった日本

「失われた30年」という言葉が示す通り、日本はバブル崩壊以降、政府・日銀がどんな政策を打とうが、一向に物価が上がらない時代が続きました。しかし、ここにきて突然、物価が急騰しています。ここでは、本書の内容から外れますが、一向に効果が出なかった日本の金融政策をおさらいしておきたいと思います。

日銀は、2%の物価上昇(インフレ)を目指、様々な金融緩和政策を実行してきました。

特に、アベノミクス以降は、以下の3つの政策を行ってきましたが、それでも一向に物価は上昇しませんでした。

- 大量の国債を買いまくり(量的緩和)

- マイナス金利政策で景気刺激

- イールドカーブ・コントロール(長短金利操作)で、企業の融資を支援(低金利でお金が借りれる)

それが一転、新型コロナ、ロシア・ウクライナ戦争から一気にインフレへ。最初は、グローバルな流通が寸断されたことによる原材料高が原因であり、コロナが終焉すればもとに戻ると考えられていましたが、実際の経済そうならず、グローバルなインフレが起こりました(詳細は、『世界インフレの謎』)

目下、日々の生活に必要な財・サービスの価格高騰により、人々の「実質賃金」は下がり、人々の暮らしを圧迫するに至っています。コロナ後以降起こった、株高・円安も一部の大企業製造業や資産家を潤しているだけで、国民全体の豊かさにはつながっていません。逆に、日本銀行の大規模金融緩和による悪影響(ツケ)が、国民にも忍び寄ってきています。

人口減少と物価高:なぜ物価・賃金は上がり始めたのか

上記『世界インフレの謎』では主に金融政策とグローバル経済の観点からインフレに迫っていますが、『ほんとうの日本経済』で明らかにされるのは、人口減少から見るインフレ(賃金上昇含む)です。

現在、日本は「人口減少期」に突入しています。それに伴い、労働者をとりまく労働環境や企業の経営行動の構造は「大転換の時」を迎えています。この十数年で労働者の行動は大きく変容しています。

- 労働者の変動

- 女性や高齢者の就業率は急速に上昇。女性が働くのは当たり前に。

- 若者を中心に「仕事に人生をささげる生き方」を望まなくなっている

- 労働時間と賃金の変容

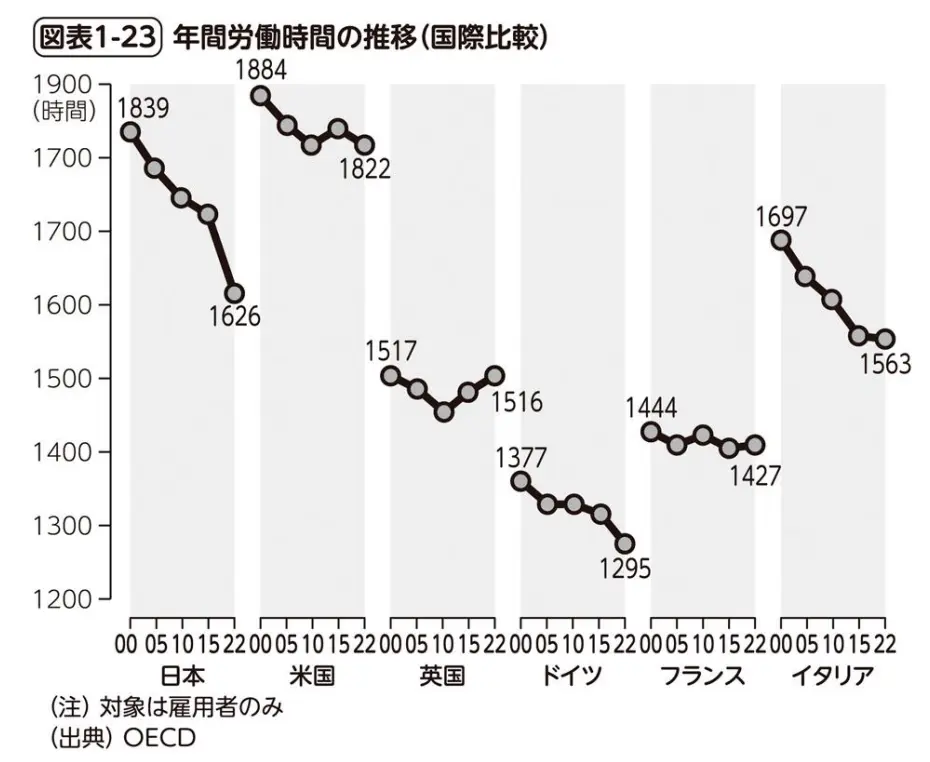

- 急速に労働時間が短縮傾向

- 賃金は年収水準でみれば大きく上がっていない

- ⇒短い労働時間で以前と同等の給与を得る人が増加⇒時給水準はUP

- 企業の労働者確保の変容

- 従来:必要な労働力を安い価格でいくらでも確保できた

- 現在:人手不足が急速に深刻化。賃金を含む労働条件の抜本的改善なくして、必要な人員の確保が困難に

- 将来:人材獲得競争はますます深刻化。AI、IoTなどにより、機械化・自動化が急務

これらを背景に、労働投入量(総労働時間数)が減少し、一方で、「賃金(時給)は上昇」しています。いや、しかし、多くの人にとってその実感はないでしょう。それは、賃金以上に物価上昇が大きいからです。賃金が上がれば、当然、物価も上がります。つまり、人口減少は物価を引上げます。その理由は、モノ・サービスの価格がどのように決まるかを見れば明らかです。

モノ・サービスの価格は、主に❶原材料費 ❷賃金 ❸その他のコストに❹企業の利益が加わって決まります。つまり、❷が上がれば❶❸❹も上昇し、結果、モノ・サービスの価格の一気に上昇します。

人口減少経済「10の変化」

そもそも経済・国力は、「人口」と密接にリンクしています。つまり、日本の人口が減少局面へと移行する今は、「日本の経済の大転換期」なのです。

本書では、上記事実を念頭に以下の「10の変化」が、多くの経済統計データと共に解説されます。また、データだけでは見えてこない部分も、企業へのヒアリングに基づき丁寧に解説されています。

- 人口減少局面に入った日本経済

- 生産性は堅調も、経済成長率は低迷

- 需要不足から供給制約へ

- 正規化が進む若年労働市場

- 賃金は上がり始めている

- 急速に減少する労働時間

- 労働参加率は主要国で最高水準に

- 膨張する医療・介護産業

- 能力増強のための投資から省人化投資へ

- 人件費高騰が引き起こすインフレーション

本書を読んでわかったのは、よくわかったことは、私の経済認識・労働市場の認識がもはや古くなっているという事実です。そして、正しくとらえ直さないと将来を見誤るという気づきです。

おそらく、多くの人が想像する以上に、実体経済はダイナミックに変化していることを、本書を読むと実感できるはずです。

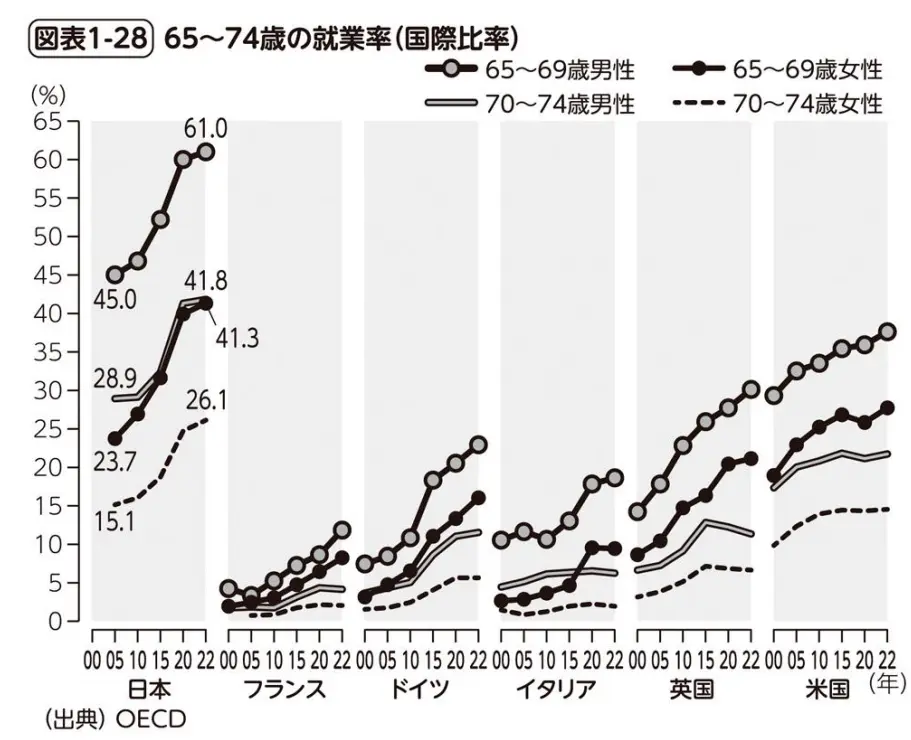

ちなみに、日本では「女性の就労を増やそう」などと言われたりしますが、既に女性の就労も高い状態にあります。しかも、日本は15~64歳の就労率が国際的に高いだけでなく、65~74歳の就労率も国際的にみて突出して高いのが現状ですです。一方で、就労時間は急激に低下しています。

このことは、この先、他国に対して、労働力のバッファーが非常に少ないことを物語っています。

みなさん、この事実、ご存じでした?

人口減少経済で起こること

現状経済に起きている変化は、「構造的な変化」です。景気変動に伴う一過性の現象ではありません。

少子高齢化×人口減少により、高齢人口の割合が高まれば、必要な労働力の需給のバランスが崩れ、「構造的・慢性的な人手不足の社会」へと突入することになります。

「働き手不足1100万人」の衝撃

「構造的・慢性的な人手不足の社会」は、ほぼ確実な未来です。著者が所属するリクルートワークス研究所は、2040年には1100万人の供給不足すると試算しています。『「働き手不足1100万人」の衝撃』では、このような社会を「労働供給制約社会」と呼んでいます。

デフレ下では、安い堂動力は非正規雇用でいくらでも確保できました、しかし、働き手不足の社会社会では、利益が出たから社員の賃金を上げるという旧来の経営方針は通用しません。”自社の利益水準にかかわらず賃金水準を”先行的”に引き上げて従業員を確保しないと人材が確保できなくなります。

物価も人口(労働力)に連動

モノの値段は需給により決まります。供給が需要を上回れば値崩れし、供給が需要を下回れば商品価格は高騰します。人口減少時代に見舞われるのは後者です。こうして、人口減少で物価が高くなるのは必然です。

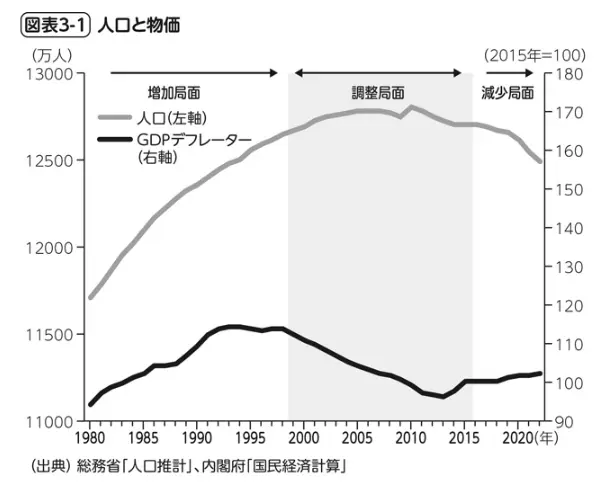

日本の30年にわたるデフレのきっかけは、1990年代の不動産バブルの崩壊にあったかもしれません。しかし、先で死示した図1-3「人口と物価」を❶1990年代半ばまでの人口増加局面、❷2010年代半ばまでの人口調整局面、❸それ以降の人口減少局面の3つの期間で見ると見え方が変わってきます。

| ❶人口増加局面 インフレ | 経済の需要と供給の量は拡大 日本経済への高い成長期待から、企業は設備投資を活発化 失業率は低下。大量の新卒採用。設備など資本ストックも増加。過剰な設備投資に |

|---|---|

| ❷人口調整局面 デフレ | 雇用、設備、債務が過剰 また、IT革命により、供給能力がさらに上昇 ⇒過剰な雇用がリストラ対象に。非正規雇用が増加 ⇒安い労働力を存分に活用できる環境が、安くて質の高いサービスの提供を可能に ⇒物価・賃金・金利の上昇圧力を抑制 |

| ❸人口減少局面 インフレ | 企業:労働者人口減で人材確保が難しい時代に。賃金を上げざるを得ない時代に 働き手:長時間労働を良しとしない価値観に ⇒ますます、日本経済の労働量が減少⇒供給能力が減少⇒物価高に拍車 |

労働供給制約社会の大問題:「生活維持サービス」の維持

労働供給制約社会において最も懸念されるのは、「生活維持サービス」への影響です。物流や建設・土木、介護・福祉、販売・接客、医療、介護など職種は既に需給ギャップが顕在化しており、著しい人手不足に陥っています。特に、人口減少✕少子高齢化は、医療・介護のサービス需要を高めますが、それを提供する人手がそもそも足りません。

こうした職種の供給不足を放置すると何が起こるかー。

私たちの生活に大きなダメージを与える可能性が高いのです。具体的には、注文配送、ゴミ処理、災害復旧、保育サービス、介護サービスといった「生活維持サービス」の人材が不足し、消費者は今までのようにサービスを受けられなくなるからです。

このようなサービスは、特に機械化・自動化も遅れた分野です。このまま、座して待つと、サービス停滞で、企業側も消費者側も悪循環に陥っていきます。

大事なのは、労働供給制約のもと、いかに持続可能な社会を作るかー です。

消費者も、昨今、セルフレジが進んでいますが、これらを「サービスの低下」と思って避けていると、今後、困るのは消費者です。消費者は、サービスの質低下を受け入れていく必要があります(もしくは、サービスに見合う「高い金」を支払うかのいずれかです)。

人口減少経済の未来

人口減少社会で起こること

日本は主要先進国で初めて大規模な人口減少を経験する国となります。今後、少子高齢化が進む中で人手不足がさらに深刻化すれば、企業による人材獲得競争はますます厳しくなります。結果、次のようなことが起こると考えられます。

- 【労働者】

- 多くの人が予想する以上に、賃金が上昇。ただし、物価も上がる

- 新しいデジタル技術の習得も避けられない

- 【企業】

- 経営の方針転換に迫られる

- 自動化・機械化が必須

- 労働市場における激しい競争にさらされる企業は利益を縮小

- 経営の厳しい企業は市場からの退出を余儀なくされる

- 【国・政府・日銀】

- 経済の需給環境を決定する主役は財政金融政策ではない。人口動態の変化に伴う構造的な人手不足

- 日銀・政府の介入がなくとも、自然と市場の需給が逼迫した状態が常態化

- 人口減少に伴い、日本の経済規模が縮小。国際的なプレゼンスは低下

これまでの日本の歪んだ市場メカニズムが正常化される中で、日本は新たなストレスに向き合うことになります。この痛みに耐えることなしに、日本経済の高度化はありません。

一方で、この上で、生産性が低い企業が市場から退出し、人件費高騰に危機感を持った企業が生き残りをかけて経営改革に取り組めば、先進技術を活用した機械化や自動化の進展も相まって、労働生産性はむしろ上昇していく展開になることもありえます。そのような社会においては、実質賃金に関しても、名目賃金の上昇率が物価の上昇率を上回っていく可能性もあります

人口減少局面における社会選択

日本は人口減少により、国際的なプレゼンスは縮小、新たなストレスへの対応は避けられません

その上で、人口減少局面に、日本社会が直面する課題について、どのような論点や選択肢が残されているのかー。

最も大きな論点❶は、「日本は人口減少を受け入れるのか」です。

短期的に出生率を上げることはできないので、ありうる選択肢は「外国人労働者の受け入れ拡大」です。高度な外国人労働者の確保は日本ではもはや無理です。他国に圧倒的に競り負けます。ただし、低賃金労働者の確保は可能です。しかし、これをどんどん受け入れるとどうなるか―。

ここにも、悩ましい問題があります。これは、米国のトランプ大統領再選にも通ずる課題です。著者も、安易な海外労働者受け入れに対する問題点を取り上げています。是非、ここからは、本書で読んで確認をしてみて下さい。

その他、以下の論点についても、ありうる未来と問題が解説されています。

論点❷:企業の市場からの円滑な退出をどう支援するか(政府による財政支援策のあり方)

論点❸:地方都市の稠密性をいかに保つか(緩やかな集約が必要)

論点❹:デジタル化に伴う諸課題にどう対処するか

論点❺:自国の比較優位をどこに見出すか

論点❻:超高齢化時代の医療・介護制度をどう構築するか

論点❼:少子化に社会全体としてどのように向き合うか(子供が欲しいのに持てない人への対策)

それぞれ、深い内容です。日本の今後を知る上でも知っておいた方がよいでしょう。

最後に

今回は、坂本貴志さんの著書『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』からの学びの一部を紹介しました。

本書で紹介した学びは、一部に過ぎません。冒頭でも紹介した通り、掲載される統計データは49件。一連の表を見るだけでも、グローバル社会における日本の現状、そして、そこから導かれる日本の将来に対する気づきは多いはずです。

個人的には、雇用環境が私個人が認識していた以上に大きく変化していることに驚かされました。足元の認識が異なっていると、将来の方向性を見通すことはできません。備えもできません。是非、本書で、日本の現状認識をアップデートさせておくことをおすすめします。

とても学びの多い本だったので、著者・坂本貴志さんのさらに売れている本『ほんとうの定年後』も読んでいましたが、こちらもとてもいい本。

リアルな定年後とはどのようなものかがよくわかる!漠然とした不安がつきまとう60~80歳ですが、実は意外と「幸せ」!サラリーマン時代より、幸せになれる人も多いのではないでしょうか。65歳、70歳を超えても働くこと価値観を変えてくれる1冊です。若い人にも読んでおくと、老後の設計の仕方が変わると思います。おすすめです!

ちなみに、こちもAudible読み放題です。

なお、本書の途中で紹介した本『世界インフレの謎』『日本銀行 我が国に迫る危機』『「働き手不足1100万人」の衝撃』の全てがAudible聴き放題対象です。また、「労働とお金」という観点からは『きみのお金は誰のため』も読んでおくといいと思います。