- 脳科学で解く“老害”の正体

性格ではなく脳機能の偏りが原因。誰もが加齢とともに陥る可能性がある。 - 9タイプの老害脳

右脳型・左脳型・混合型に分類。社会や組織の停滞を招く危険な行動パターンを解説。 - 予防法は脳番地トレーニング

遅くとも45歳前後から脳番地トレーニングを開始することが重要。トレーニングは日常生活のちょっとした意識改善。9つの脳領域をバランスよく鍛えることで老害脳を防ぎ、認知症リスクも低減。

★★★★☆ Kindle Unlimited読み放題対象本 Audible聴き放題対象本

『老害脳』ってどんな本?

【Kindle Unlimited】30日体験無料

【Audible】3か月 月額99円🔥(1/29まで) ※合計4,500円→297円に!

【Music Unlimited】30日間体験無料 → 音楽に加え、月1冊Audible読み放題

※3つともいつでも解約可能

年を重ねると誰もが少しずつ経験する「脳の変化」。

その変化が、時に若い世代の自由や可能性を阻む“老害”につながることがある――。

加藤俊徳さんの『老害脳』は、この社会的にも個人的にも厄介な現象を、脳科学の視点から解き明かし、予防と対処のヒントを与えてくれる一冊です。

本書はありがちな「年寄り批判本」ではなく、脳科学の裏付けをもとに誰にでも訪れる変化を冷静に分析しています

年齢を重ねることは避けられませんが、「老害脳」になるかどうかは日々の行動次第です。

本書は、そのための羅針盤となる一冊です。

老害とは何か

加藤さんが本書でいう「老害」とは、年長者が若者の自由な活動を妨げ、批判し、行動を制限すること。

これは単なる性格の問題ではなく、脳機能の変化が大きく関わっていると指摘します。

脳の柔軟性や情報処理能力は年齢とともに低下し、過去の経験や価値観に依存しやすくなる → 新しい意見や行動を拒否し、他者を抑制する傾向が強まります。

つまり、「老害脳」は誰でも加齢とともに陥る可能性があるのです。

右脳老害・左脳老害・混合型

「老害脳」には大きく「右脳老害」と「左脳老害」あります。加藤さんは混合型を含めて、9つに分類します。

右脳老害、左脳老害ともに、脳の柔軟性が低下した結果起きる行動です。

🧠 右脳老害(同調・環境依存型):環境や周囲に流され、悪しき慣習や現状維持に同調するタイプ。

- 見て見ぬふり型:不正や悪習を知っていても指摘せず波風を立てない。

- 自己防衛型:批判を避けるため権力者や多数派に従う。

- 保身協調型:組織内の空気を優先し改善を避ける。

🧠 左脳老害(価値観押しつけ型):自分の価値観や経験を絶対視し、他者に押しつけるタイプ。

- 説教型:自分の経験や価値観を絶対視し、経験談を延々と語る。

- 上から目線型:相手の意見を聞かず結論を押しつける。

- 過去基準型:「昔はこうだった」で判断し新しい方法を否定。

🧠 混合型:右脳・左脳の悪い面が併存

- 自己正当化型:誤りを認めず同調を利用して正当化。

- 責任転嫁型:原因を他人や環境に押しつける。

- 変化拒絶型:新しい情報や変化に不安や拒否反応。

「老害脳」を助長する日本社会

年功序列・前例踏襲・安定志向・空気を読む人間関係──。

加藤さんは、日本社会が「老害脳」を量産してしまう根本要因に切り込みます。

日本の組織には、問題を認識していながら、あえて触れずにやり過ごす「沈黙の文化」が根強く存在します。この思考停止の姿勢こそ、「右脳老害」の典型です。安定を何より優先する価値観と同質的な人間関係が、その無関心と忖度をさらに助長します。結果として、問題を見て見ぬふりをする体質が組織のDNAに刻み込まれていくのです。

さらに、いまだに成果よりも年齢が重視される年功序列の構造が幅を利かせています。政治・企業・地域社会のリーダー層には高齢者が多数を占め、変化を拒む「ブレーキ役」として立ちはだかるケースも後を絶ちません。そこに「出る杭を打つ」という典型的な老害行為が加われば、組織は加速度的に腐敗します。

職場の老害行為は、若手社員の意欲を奪い、組織の活力を根こそぎ削ぎ落とします。

このような社会風土こそ、日本の競争力をむしばみ、内向き志向を強める大きな病巣なのです。

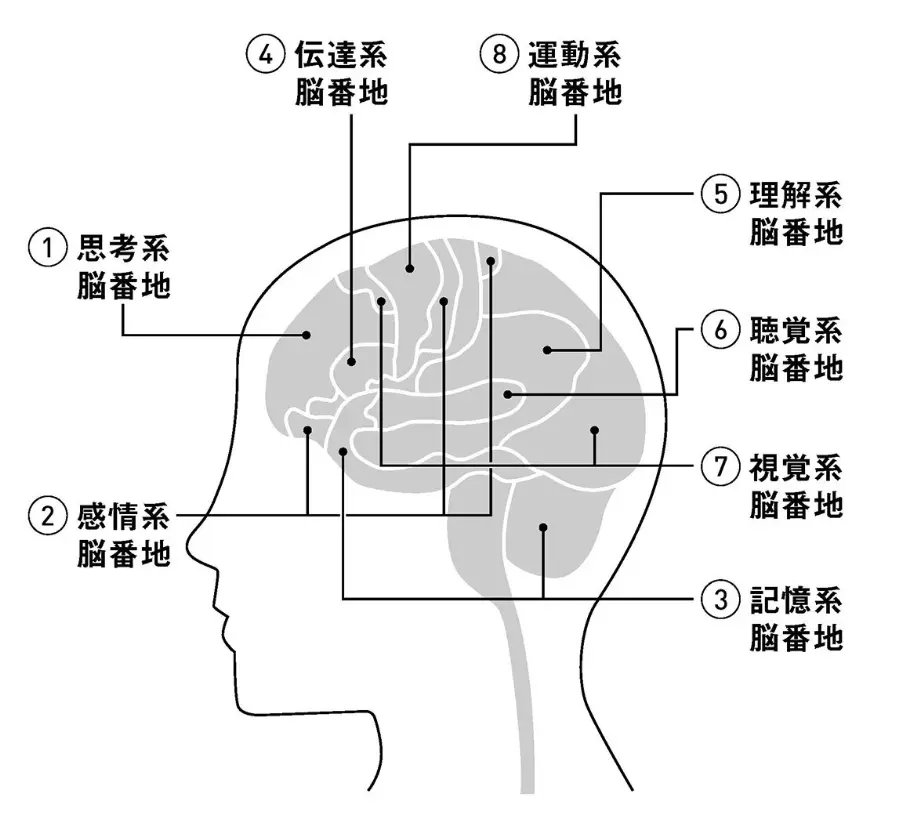

老害脳の予防は「9つの脳番地」から

本書が強調するのは、「老害」は性格のせいではなく、脳機能の偏りによって生じるという点です。

脳は「思考」「感情」「記憶」など9つの機能領域=脳番地がネットワークで働いています。

どれか一部だけが衰えたり過剰使用されると、思考や行動に偏りが生じます。

- 思考系や理解系の衰え → 柔軟な判断力が失われ、過去基準や価値観の押しつけが増加

- 感情系や無自覚系の低下 → 他者への共感や自己客観視が減り、説教型や上から目線型に

- 伝達系や聴覚系の弱化 → 他者との意思疎通が一方的になり、会話が噛み合わない

- 運動系や視覚系の低下 → 新しい刺激や活動から遠ざかり、変化拒絶型に

脳番地と老害防止の強化法

加藤さんは「9つの脳番地をバランスよく鍛える脳番地トレーニング」を提案しています。

脳番地トレーニングは「老害脳」を予防するだけでなく、認知症リスク低減にも直結します。

同時に鍛えるより「1週間ごとに1つの脳番地を意識して生活する」方法が効果的です。

| 脳番地 | 役割 | 老害防止の強化法 |

|---|---|---|

| 思考系(ロジックの脳) | 計画・判断・分析 | 新しい趣味や分野に挑戦、選択肢比較習慣、論理クイズや数独 |

| 感情系(こころの脳) | 喜怒哀楽・共感 | 感謝日記、芸術鑑賞、他者の立場で話を聞く |

| 記憶系(ストックの脳) | 過去経験・知識の保持 | 新しい情報を説明、記録→振り返り、物語化記憶 |

| 伝達系(アウトプットの脳) | 話す・書く・伝える | 1日3分スピーチ、SNS発信、工夫した自己紹介 |

| 理解系(インプットの脳) | 情報整理・意味づけ | 読書後の要約、異なる視点から学ぶ、図解化 |

| 聴覚系(耳の脳) | 音情報の処理 | 新ジャンルのポッドキャスト、最後まで傾聴、音読 |

| 視覚系(目の脳) | 映像・空間認識 | 美術館・街歩き観察、写真特徴説明、地図なし移動 |

| 運動系・無視系(体の脳) | 身体動作・情報選別 | 全身運動、集中作業、新スポーツ挑戦 |

| 無自覚系(自己モニターの脳) | 自分の行動の客観視 | 1日振り返り、第三者視点評価、フィードバック受け |

📌本書では、「老害」の被害に直面している方に向けの実践的な予防戦略も紹介。脳老害者の被害に遭わないことは、自分が「思考停止人間」→将来「脳老害者」にならないためにも大切です。

始めるべき時期は40代から

脳老害は歳を経てからでは遅すぎます。脳の中年期は45歳ごろから始まり〜75歳ごろまで続くとされています。この時期こそ、脳の衰えを防ぐ“更新期”として最も重要な時期だと著者は強調。できれば40代のうちから、できなくとも遅くとも45歳前後から脳番地トレーニングを意識的に始めることが大事です。

最後にー読後感

今回は、加藤俊徳さんの『老害脳 最新の脳科学でわかった「老害」になる人 ならない人』を紹介しました。

本書は、「老害脳」を恐れるより、自覚して予防するための行動を促してくれる実践的ガイドです。

私のモットーは「脳がワクワクする暮らし」。脳の心地よさを最優先する生き方で、自然と脳番地トレーニングの多くを実践できているようです。

組織に属している方は、脳老害により自覚的になる必要があります。自分も周囲も守るために、本書に学んで、40代以降は脳習慣を取り入れてみて下さい!

脳番地については、以下の本も参考になります。