- 地球の気候は「常に変化」してきた

温暖化は特別な現象ではない。地球は過去10万年の間に寒冷化と温暖化を繰り返し、今は“たまたま”温暖な時代に生きているにすぎない。 - 気候は株価と同じく「予測不能」

複雑すぎる要因が絡む気候変動。地球は、ほんの小さなきっかけで大きく姿を変えてしまう“カオス”。金融市場で”株価暴落”が予想できないのと同じ。 - 生き残る鍵は「多様性と柔軟性」

過去の人類は急激な気候変動をしなやかに乗り越えてきた。農耕よりも狩猟採集のほうが有利だった時代もある。変化に適応する力が、未来を切り開く。

★★★★★ Audible聴き放題対象本

『人類と気候の10万年史』ってどんな本?

「気候変動」と聞いて、どんなことを思い浮かべるでしょうか?

地球温暖化、CO₂の排出、異常気象、SDGs…そんなキーワードばかりが思い出される中で、私たちは“気候”そのものの歴史や本質について、どれだけ深く理解しているのでしょうか。

長い時間で物事を見ると、世界はまったく違う顔を見せる――。

そんな指摘をする中川毅さんの著書『人類と気候の10万年史』は、私たちの目の前にある“現在の気候変動”を、まったく違う角度から見せてくれる一冊です。

いま私たちは、地球温暖化や異常気象を問うとき、「100年単位」の変化に注目しています。

しかし、中川さんが捉えるのは、「10万年」「100万年」といった、地球本来の“長い時間軸”。

そのスケールで見れば、私たちは、地球の気候がいかに「動いている」存在であるかがわかり、また、短い時間軸で異常気象を捉えていては、「異常気象の捉え方」を見誤ってしまうことに気づかされます。

また、最後には読み始めた段階では思いつかなかった内容に、私たちを連れて行ってくれます。

非常にためになるおすすめ本です。

地球46億年の歴史で、気候変動を見る

地球の気温は、過去46億年にわたり絶え間なく変化してきました。

地球の気温変化を見るためには、以下の視点を持つことが大事です。

- 地球の「気候」は常に変動している

- 気候変動は「大きなサイクル」に「小さなサイクル」が重なり構成される

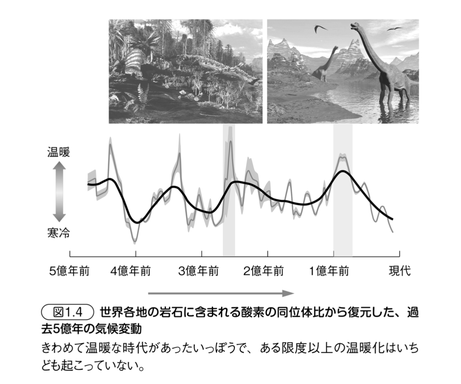

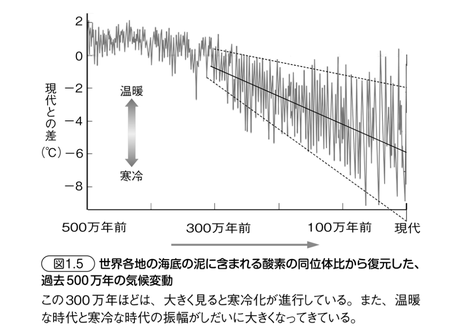

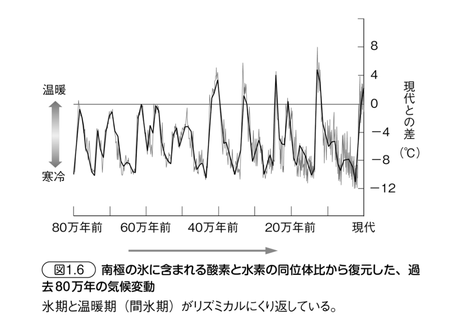

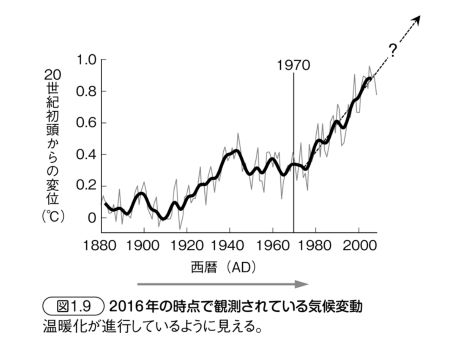

私たちが知っているのは、図1.9の気温変化です。

しかし、長い時間軸で気候変動を見ると、見え方はガラリと変わります。

| 図番号 | 時代 | 傾向 |

|---|---|---|

| 図1.4 | 5億年前~現在 | 気温は下降。寒冷な時代 |

| 図1.5 | 500万年前~現在 | ・およそ300万年前頃から徐々に寒冷化 ・気候の振幅が増大 ・現代は増大する不安定性の中ではもっとも温暖な時代 |

| 図1.6 | 80万年前~現在 | ・現代は例外的に温暖な時代 ・現代と同様の暖かさは全体の1割程度。残りは氷期 ・温暖な時代(間氷期)は、10万年間隔でリピート |

| 図1.9 | 1880年~現在 | ・1970年を境に温暖化が進行 |

気候変動には「サイクル」がある――でも、予測は困難

金融市場では、

キチン循環(3〜4年周期):在庫調整など企業活動の短期サイクル

ジュグラー循環(7〜10年周期):設備投資や企業の景気循環に関係

クズネッツ循環(20〜30年周期):都市化や人口成長、インフラ整備に伴う投資の波

のような時間軸の異なるサイクルが重層的に重なり、株価が構成されています。

これと同じように、地球の気温も、長期と短期のサイクルが重層的に重なって、常に変動ししています。

気候変動の3つの周期:ミランコビッチ・サイクル

| 10万年周期 | 離心率の変化によるもの ※公転軌道に関わる 図1.6で観測される周期 |

|---|---|

| 4.1万年周期 | 地軸の傾きの変化による |

| 2.3万年周期 | 歳差運動の変化 ※自転軸の変化 |

地球の気候は、「ミランコビッチ・サイクル」と呼ばれる3つの天文学的な周期――軌道の離心率、地軸の傾き、歳差運動によって影響を受けています。この仕組みにより、地球は定期的に氷期と間氷期を繰り返してきました。

しかし、それだけでは語りきれない複雑性が気候にはあります。3つの変動がそれぞれ共鳴し合うことで、極めて複雑な系となるからです。特に、「安定期が終わり」に近づくにつれて、不安定性が徐々に拡大する傾向があり、急激に局面が反転するからです。

宇宙力学のわずかな変化が気候変動に大きく影響

さらに、

・宇宙空間を移動する天体

・大陸移動やマントルの対流は地球の重心位置を変化

・降り注ぐ隕石 など、

本来の地球の公転軌道を変えようとする力が様々存在し、地球・太陽・宇宙の力学は変化し続けます。

結果、地球の気候も大きな影響を受けます。

著者は、これを「二重振り子」の動きに例えます(youtube参照)

理論上は計算できても、現実では“わずかな違い”が結果に大きな影響を与える――

それが、気候予測の難しさなのです。

🤔 金融市場における「株価暴落」は予測不能。気候変動も同じですね。

人類はどう気候変動に立ち向かってきたのか?

本書の後半では、過去6万年の間に少なくとも17回もあった急激な気候変動を、人類の祖先たちがどう生き抜いてきたのかに焦点が当てられます。

「異常な年」をどう生き抜くか──人類のサバイバル戦略

異常気象が発生すると、真っ先に深刻な影響を受けるのが農作物です。

だからこそ、古代から人類は「備蓄」を行ってきました。

多くの文明は、1年分の不作に備える程度の備蓄を持っていましたが、

「2年連続の不作」に耐えられる文明となると、人類史を見てもほとんど存在しません。

これは、現代の日本でも同じです。

お米の備蓄量は約100万トン。これは、国内の年間消費量(約800万トン)の1割強に過ぎません。

現代でも不作が3年続けば、現代国家であっても厳しい状況に陥ります。

さらに歴史を振り返ると、大規模な飢饉は、単年ではなく「数年続く天候不順」で引き起こされてきました。

つまり、農業に依存する社会は、気候変動に対して非常に脆弱なのです。

🤔2024~2025年の米の高騰、政府備蓄米の放出を見ても、脆弱性は明らかです。

狩猟時代より農耕時代が“賢い”って本当?

「農耕革命」という言葉から、私たちはつい、「農耕=文明化」「狩猟=未開」と思いがちです。

しかし、中川毅さんは、その考えに疑問を投げかけます。

農耕が始まったとされる約1万2000年前、地球はまだ氷期の名残をとどめていました。

寒冷な気候では、農業は極めて不利です。作物は育ちにくく、土地の選定も困難。

むしろ、小さな集団で移動しながら狩猟や採集を行う方が、はるかに生存率は高かったのです。

実際、農耕が広く普及したのは、氷期が終わり、気候が安定してからのこと。

つまり、狩猟民が農業を「知らなかった」のではなく、「やらなかった」のです。

農業よりも狩猟のほうが合理的な選択肢だったから──これは、私たちの「文明の進化」観を根本から問い直す視点です。

このように、人類は常に「気候の不安定さ」と向き合い、生存の知恵を磨いてきました。

今後、気候が再び不安定になる可能性を考えれば、現代人にとっても学ぶべきは、自然の多様性の中で生き抜く「柔軟性」です。

「チーズはどこへ消えた?」との共鳴

読んでいて思い出したのが、スペンサー・ジョンソンのベストセラー『チーズはどこへ消えた?』です。

変化を拒む者と、変化を受け入れて行動する者の対比は、本書が語る「気候の変化にどう適応するか」というテーマと見事に重なります。

人類は「考える葦」であり、思考によって未来を拓いてきました。しかし、思考が凝り固まれば、それは逆に“変化への適応”を阻む要因にもなり得ます。だからこそ、本書が訴える「多様性を尊重し、変化に強くなる」ことの重要性は、現代社会を生きる私たちに強いメッセージとして、心にぐっときます。

最後に:気候を知ることは、人類を知ること

今回は、中川毅さんの『人類と気候の10万年史』からの学びを紹介しました。

本書は、気候変動をただの「科学の問題」ではなく、人類史そのものの一部として捉え直させてくれます。

温暖化をめぐる議論が、感情的にも政治的にも複雑化するなかで、冷静に過去を見つめ、そこから未来への示唆を得るために――この一冊は、最良のガイドになると思います。

そして何より、「今という時代」が地球の歴史の中でどのような位置づけにあるかを知れば、私たちはもっと謙虚に、もっと柔軟に、未来と向き合うことができるはずです。

Music Unlimitedでも月1冊Audibleが読めるようになりました。只今、4か月体験無料キャンペーン中!

がっつりAudibleを楽しみたい方は、👇のキャンペーンがおすすめ。