- ビジネスパーソン必読の経済史的「教養」

大恐慌から現代までの経済史を陰謀・人間ドラマを交えて解読。投資・経営判断に使える“生きた知恵”を。 - 大恐慌の裏側に潜む人間の狂気・政治的駆け引き

1929年の崩壊は、単なる数字の暴落ではない。投機の熱狂、権力の暗闘、国際的な思惑が渦巻く史実。 - ケインズ政策の光と影を暴く

恐慌時に繰り出される「財政+金融」ケインズ流政策。その即効性と隠れた副作用を、オーストリア派との対比で鮮やかに解明。投資家必見の視点。

★★★★☆ Kindle Unlimited読み放題対象本

『教養としての近代経済史 〜狂気と陰謀の世界大恐慌〜』ってどんな本?

【Kindle Unlimited】 最初の30日間体験無料🔥 ※対象者限定で「あなただけの特別プラン」も

世界経済が不安定化し、インフレ、金融引き締め、地政学リスクが入り混じる現代。

100年に一度とも言われる経済危機が、数年間隔で起きるのが現代。

過去の大恐慌、経済立て直しのための経済対策について学んでおくことは、無防備に経済の荒波・暴風雨に遭遇しないためにも大切です。

木村貴さんの著書『教養としての近代経済史 狂気と陰謀の世界大恐慌』は、ビジネスマンが現代社会を生き抜く上で不可欠な「教養」として、過去の経済危機を浮き彫りにする一冊です。

著者・木村貴さんは自由主義的経済学にも精通したジャーナリスト。経済記者としての現場感覚と鋭い批判眼を武器に、恐慌を単なる歴史事件ではなく、「政府と中央銀行の政策失敗」にフォーカスして、世界恐慌発生時の経済対策を捉え直します。

本書のテーマと主張

リーマンショック、コロナショック等、世界を襲う危機。

このような時、現在は、金融危機を阻止するために、驚くほどの速さで、財政政策(公共事業、減税)+金融政策(低金利、資金供給)が実施されます。

これは、「市場は放っておくと短期的には不完全で、失業や不況が長引くことがある。だから政府や中央銀行が積極的に介入して需要を作り出すべき」という、ケインズ経済学に基づく政策です。

本書では、現在の経済政策では当然と見なされているケインズ経済学をベースとした中央銀行による金融緩和に対し、別の視点、具体的には、オーストリア学派の考えをベースに問題点をあぶり出します。

本書のメッセージ

本書は、オーストリア学派の視点から、ケインズ学派の経済対策を批判。

恐慌を「市場の失敗」ではなく「政府の失敗」とする切り口がポイントです。

通説に流されず、経済史を別の視点から見ることで、政策や中央銀行の影響力を読み解く力が養われます。

- 大恐慌は「市場の暴走」ではなく「政府・中央銀行の誤った介入」が招いた

- 善意の政策が時に経済を長期低迷へと導く ← この意図は学んでおくべし

- 歴史は繰り返す。だからこそ現代の金融・財政政策を読み解くための教養が必要

本書で学べること

- 戦後混乱と中央銀行のバブル創出

第一次世界大戦後の金融緩和と金本位制復帰が招いた資産バブルとその暴落。 - フーバー政権の「善意の大失策」

保護主義や賃下げ阻止策が企業活動を停滞させた。 - ニューディール政策の光と影

公共事業拡大と規制強化は短期的には安定をもたらすが、長期停滞の要因に。 - 昭和恐慌と日本経済の選択

金本位制復帰、軍需拡大への道筋など日本独自の政策史。 - 未来への警鐘

中央銀行への過剰依存、財政赤字拡大への懸念。現在に通じるメッセージ

恐慌時の対策が まるで逆 ー ケインズ派とオーストリア学派

ケインズ派とオーストリア学派。

経済の世界では、この2つは「真逆」と言っていいくらいアプローチが違います。

✅ 「経済恐慌対策」を「病人の治療」に例えるなら、

ケインズ派 :病人にはすぐに薬を! → すぐに財政政策・金融緩和。政府が景気ハンドルを握る(現在主流)

オーストリア派:薬に頼らず、体力で治せ! → 薬の副作用の長期化を心配

以下では、私の理解促進・記憶定着のため、本書のメインテーマからやや脱

線しますが、「ケインズ派経済学」「オーストリア学派経済学」の違いをまとめておきます(私個人としては、これが一番の学びとなった)。

| 項目 | ケインズ派経済学 | オーストリア学派経済学 |

|---|---|---|

| 代表者 | ジョン・メイナード・ケインズ | ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス フリードリヒ・ハイエク |

| 基本理念 | 政府の積極的介入で需要を刺激 | 市場の自己調整機能を尊重 |

| 政策手段 | 財政政策・金融緩和 | 政府不介入、自由市場 |

| 前提 | 価格や賃金は短期的に硬直的。 市場は自然回復に時間がかかる。 | 価格や金利は重要なシグナル。 歪めるとバブルや恐慌を生む。 |

| 不況時の対応 | 公共事業・減税で需要創出 | 価格・金利調整で自然回復 |

| 強み | ・深刻な不況や失業に対して即効性。 ・景気循環の安定化。 ・社会不安や破綻連鎖の防止。 | ・長期的な資源配分の効率性を重視。 ・バブル防止。 ・個人の自由や自発的秩序を尊重。 |

| 限界・問題点 | ・過度な財政赤字やインフレを招く可能性 ・「景気刺激」ばかりで、緊縮されにくい ・長期的な構造改革が後回しに | ・短期的な景気悪化や失業に冷淡 ・社会不安・破産が連鎖しやすい ・現実の政治で「何もしない」が困難 |

| 不況の見方 | 市場の失敗 | 政府や中央銀行の失敗 |

ケインズ派 vs オーストリア学派 ― 歴史的3つの経済局面

歴史的にどちらの理論がどう機能したかー

学問だけではわかりにくいので、世界大恐慌・リーマンショック・コロナ不況の3つの実例、さらに、 日本の失われた30年について、各学派の主張、実際の対策、その結果を私なりにまとめてみます。

1️⃣世界大恐慌(1929年〜)

- 背景:米株バブル崩壊、銀行破綻、失業率25%超

- ケインズ派の見方

需要不足が長期不況の原因。政府が大規模公共事業と金融緩和で需要を作り出すべき

→ 実際に米ルーズベルト政権はニューディール政策を実施。 - オーストリア学派の見方

1920年代の低金利と信用拡大がバブルを作った。市場に任せ、非効率な企業は淘汰すべき

→ ハイエクはニューディールを批判。「回復を遅らせる」と主張。 - 結果:短期的には雇用改善も、完全回復には戦争需要まで時間がかかった。

2️⃣ リーマンショック(2008年〜)

- 背景:米住宅バブル崩壊、金融機関連鎖破綻

- ケインズ派の見方

信用収縮で需要が急減。政府は大規模財政出動(米国7,870億ドル刺激策)とゼロ金利・量的緩和で立て直すべき

→ オバマ政権は公共投資・減税を実施。 - オーストリア学派の見方

低金利政策と政府支援がモラルハザードを生む。市場淘汰を避ければ再びバブルが膨らむ

→ 政府救済策を批判、「痛みを伴う浄化が必要」と主張。 - 結果:短期回復は達成も、金融緩和が株高・格差拡大・新たなバブル懸念を招く。

3️⃣コロナ不況(2020年〜)

- 背景:パンデミックによる経済活動停止

- ケインズ派の見方

外部ショックで需要と供給が同時に落ち込む。大胆な財政支出と給付金が不可欠

→ 世界各国が過去最大級の財政出動。 - オーストリア学派の見方

一時的な供給停止は自然回復可能。過剰な財政・金融緩和はインフレ爆発の火種

→ 実際、2021年以降インフレ率が急上昇。 - 結果:短期回復は早かったが、長期的に高インフレと金利急上昇を招いた。

4️⃣ 日本の「失われた30年」とケインズ派的対応

- 背景:

1990年代初頭のバブル崩壊後、日本は銀行の不良債権問題、企業の過剰債務に直面 - ケインズ派的対応:

財政出動(公共事業中心)とゼロ金利政策を長期継続し、失業率を低く抑えることに成功。

→銀行や企業の抜本的整理が進まず、競争力の低い企業(ゾンビ企業)が延命。

→国債発行が加速し、累積債務はGDP比で世界最高水準に膨張 - オーストリア学派的視点からの批判:

淘汰が進まなかったため、生産性が低下し、デフレ圧力が長期化。

市場の新陳代謝が妨げられ、イノベーションや賃金上昇の基盤が失われた。 - 結果:

GDP成長率は低迷し、世界的に見ても異例の長期デフレに突入。

財政赤字は累積し、金利正常化が困難になる「政策依存体質」が固定化。

個人的、本書からの学び

ここまで見てきてわかることは以下の通り。なお、❸以降は個人的意見が混ざっています。

- 短期危機対応にはケインズ派アプローチが効果的

- 長期的持続性にはオーストリア派の警鐘が重要

- 実際の政治・経済では、恐慌時に「何もしない」が許されない

→ 結果、ケインズ派アプローチが採用

→ 恐慌前のレベルに緊縮されることはないので、結局、バブル・高インフレ、格差のさらなる拡大にGo。

日本の場合

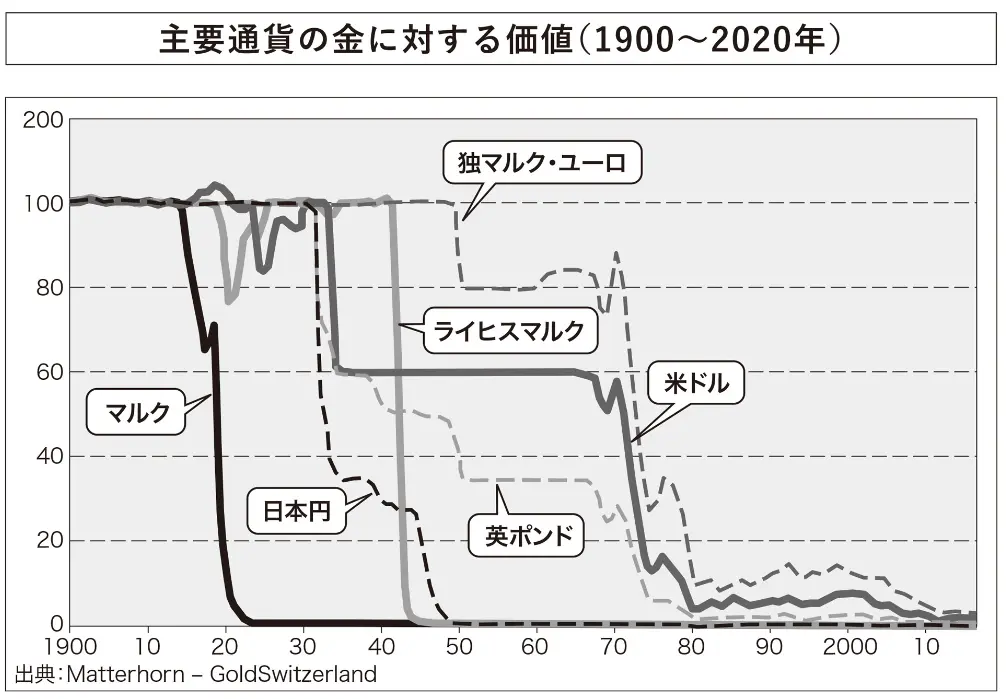

→企業の自然淘汰進まず、生産性が上がらず国力低下。グローバル社会のトップから転落し、安い貧乏国に。 - ドル・円など貨幣価値は目減り

→資産価値の目減りを防ぐためにも、現金で保有は×。株式・金などに投資必須!

最後に

今回は、木村貴さんの著書『教養としての近代経済史 狂気と陰謀の世界大恐慌』からの学びを紹介しました。

現在主流のケインズ派経済学の限界・副作用が顕在化する昨今。投資家にとっては株価上昇は嬉しいことですが、世界的株高もその副作用の一つ。次なるバブル崩壊と無関係ではありません。

政府の介入を排し、市場の自由な調整に委ねるオーストリア学派経済学の「叡智」が見直されるべきだという本書の主張は、私にとって大きな学びとなりました。

過去の政府の失敗から学び、未来の危機から自らの財産と自由を守るための実践的な知識を学ぶことは、投資家に限らず、自己の生活を守るためにも大事です。

当ブログのまとめは、本書の本筋からは脱線しています。教養につながる経済史は、本書でご確認を!

解約はいつでもOK

「3か月99円」が利用できる人も