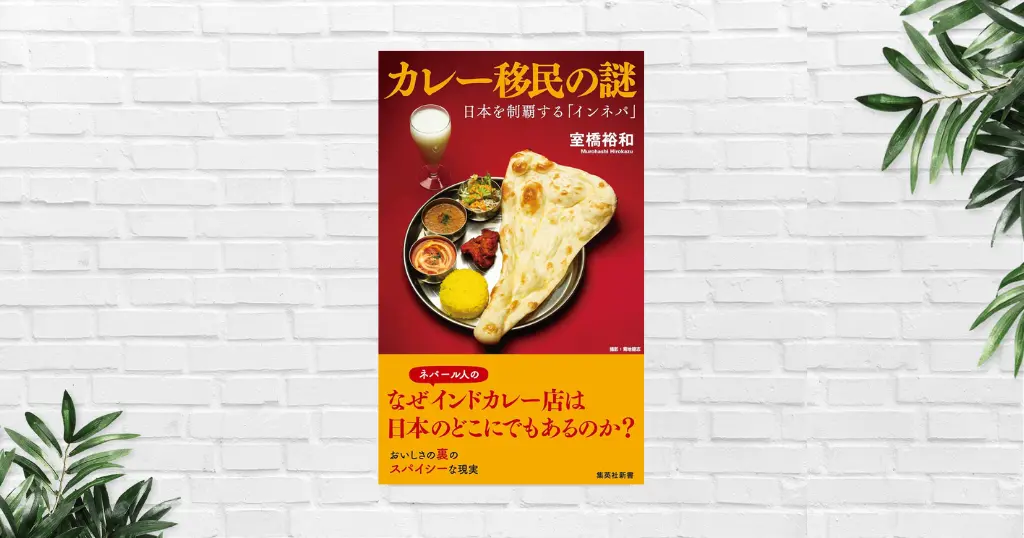

- インドカレー店のメニュー・雰囲気がまるでコピペしたかのように同じなのには理由があった!

日本人が通うカレー店の裏にある、知られざる移民の現実を、著者が現地取材をもとに浮き彫りに - インドカレー屋の経営者の多くはネパール人という驚愕の事実

なぜ、ネパール人が急増?なぜネパール人は「インド料理店」を経営?

その背景にある、移民のビジネス・生き方戦略が面白い - 移民政策が不十分な日本。人口が減少する日本の未来についても考えさせられる

★★★★☆ Audible聴き放題対象本

『カレー移民の謎』ってどんな本?

ふっくらと焼き上がったナンに、スパイス香るチキンカレー。

オレンジ色のドレッシングがかかったサラダと、食後には甘いラッシー。

これがランチなら1,000円前後で楽しめるのですから、ありがたいかぎりです。しかも、ディナーでも同じ価格帯で提供しているお店も多く、助かります。

私もナンカレーを食べたくなると、いくつかの近所の「インドカレー店」に足を運びます。けれども、どのお店もどこか似ているのです。味や辛さには違いがありますが、メニューや店の雰囲気、そして厨房に立つスタッフの構成・風貌までもが驚くほど似通っています。

「異文化だからみんな同じように見えてしまうのかな?」と漠然と思っていたのですが、実はそこにはれっきとした理由があると知りました。その背景にあるのが、移民の現実です。

それを教えてくれたのが、新書『カレー移民の謎』。新書大賞2025 で11位の評価を受けた本です。

著者の室橋裕和さんは、アジア各国や在日外国人社会に精通したライターです。

これまでも「見えにくい外国人社会」をテーマに、新書を数多く執筆されてきました。

本書では、日本各地に広がる「インドカレー店」という親しみやすいを切り口に、その背後にあるネパール人移民のネットワークと移民戦略に迫ります。著者は全国の店舗を実際に訪ね歩き、厨房に立つ方々に話を聞き、行政書士などの移民ビジネスに関わる周辺の実態も丁寧に取材したうえで、「移民の背景・社会」に横たわる問題を面白く浮かび上がらせます。

読者は、ミステリーを読むかのように、面白く「移民社会」を学ぶことができる!

何気なく通っていたあの店に、きっと足を運びたくなる、そんな、“スパイスの社会学”を味わってみてほしいです。

日本のカレー文化の源流には「移民」がいる

カレーと言えば「インド」ですよね。

カレーが日本に入ってきたのは、明治時代。実は、カレーはインドから直接ではなく、イギリス経由で伝来。西洋化(文明開化)の流れの中で「カレーライス」は洋食の一つとして紹介されたのが始まりです。

その後、以下のような歴史を経て、現在のスパイスカレーが流行します。

- 明治時代:イギリス経由で「洋食」として伝来

- 当時は、小麦粉とバターでとろみをつけた「イギリス式カレー」

- 大正〜昭和:日本風カレーが一般家庭に普及

- カレー粉が国産化され、手軽に作れる家庭料理として普及

- 「じゃがいも・にんじん・たまねぎ・肉」が定番の具材に

- 昭和後期:レトルト&外食カレーの時代

- 1968年、「大塚食品」が世界初のレトルトカレー『ボンカレー』を発売して大ヒット

- ファミレス・チェーン店・コンビニでも販売され、どこでも食べられる国民食へ

- 平成:多様化と本格志向の時代

- 1990年代以降、本場インドやネパールなどの本格カレー店が増加

- タンドリーチキンやナンなども人気に

- 平成後期〜令和:スパイスカレー&移民文化の融合

- 2010年代から、特に大阪を中心に「スパイスカレー」がブームに

- 外国人経営のインド・ネパール料理店(インネパ)が全国に拡大

1990年代以降、全国に広まった外国人経営の「インドカレー店」は、「「インネパ」と呼ばれます。これらのお店、だいたいどこも同じようなメニュー(バターチキンカレー、キーマカレー、ナン、タンドリーチキン、ラッシー をメインに、セットメニューを展開)と雰囲気の店構えで店舗が経営されています。

「インドカレー店の正体」は、実は「ネパール移民」だった

本書で明らかになるのは――

私たちが「本場のインド料理だ」と思って通っているお店の多くが、実はネパール人によって経営されているという事実です。

しかもそれは偶然ではなく、明確な戦略と移民社会の必然が組み合わさったビジネスモデルであることです。

2023年6末時点の在日ネパール人の人数は15万633人。これは10年前2013年末寺の5倍。それほどまでに、ネパール人が急増しています。

では、なぜ、「ネパール料理」ではなく「インド料理」を看板に上げるのでしょうか?

なぜネパール人は「インド料理店」を経営?

その理由は、日本人の「本場志向」に応えるマーケティング戦略であり、成功戦略にあります。

ネパールでは産業が乏しい国です。移民として日本にやってくる目的も「(祖国の家族も含め)家族を養うお金を稼ぐ」のためです。しかし、移民をは仕事を探すのは大変ですし、1からビジネスを起こすのも大変です。しかも、ビジネスの失敗は許されません。

日本にやって来るネパール人にとって、「成功した先人のモデルを模倣すること」が、生き残るための現実的な戦略になっているのです。

つまり、多くのネパール人は、「すでにうまくいっている“インドカレー店”のメニュー・価格設定・接客スタイル」を忠実にコピーして、自らもオーナーとしての成功を目指すのです。

彼らにとって、本場のインド料理・ネパール料理を提供したい、独自の味を追求したいといった「料理への情熱は後回し」。成功確率が高い方法で稼ぐことが第一目的なのだという、現実的な事情があるのです。

いわば安易なコピーが手っ取り早く、とりあえずの成功の近道となるのです。

インネパ拡大の理由

上述の通り、インネパにとって、味の追求は二の次です。多分、普通の飲食店なら、味の追求をしない店は成功しなかったことでしょう。

しかし、カレーは国民食でみんな大好き。しかも、日本人用にアレンジされたカレーは、異文化を感じさせながらも、日本の舌によく合いましたた。それが、他の食事に比べて、リーズナブルな価格で提供されるのですから、気軽に足を運ぶことができます。

加えて、ネパール人は温和で、インド人のようなカースト制にこだわり、自分に任された死後以外のことは、人手が足りなかろうがしないといったこともありません。

これら、「食文化」「価格」「国民性・社会性」という3つの要素が、ネパール人経営の「インネパ(インド・ネパール料理店)」を全国に広げる大きな要因となりました。

インネパの拡大と、「移民の現実」

さらに、1990年代以降、インネパが拡大した背景には、ネパール人が比較的容易にビザを取得できるようになったことがあります。さらに、2005年の規制緩和を契機に、成功した人が親族を呼び寄せ、また別の土地で新たなお店を開く――その繰り返しによって、日本全国に拡散していったのです。

さらに、移民の開業をを支援する行政書士や仲介業のビジネスを後押ししたことも忘れてはいけません。

しかし、もちろん誰もが成功しているわけではありません。

著者によれば、実際にビジネスとして成功できるのは全体の2割程度。

多くの人は、過酷な労働や経済的困窮に直面しており、時には不法滞在といった問題にもつながっています。

また、移民として日本に定着した後も、子どもの教育など、受け入れ体制が十分とは言えない現実があります。

最後に

今回は、室橋裕和さんの『カレー移民の謎』からの学びを紹介しました。

何気なく食べていた、あのカレー。

その奥には、複雑で、生々しく、そして「移民の物語」があったことを知りました。

そして、本書を読み終えて、日本の移民政策についても考えさせられました。労働力としての受け入れは進んでいても、文化や暮らし、子どもの教育といった面でのサポートは未整備なままです。移民の生活を守るという観点から、見過ごされた様々な問題があることを思い知らされます。

人口減少が加速するこれからの日本では「移民受け入れ」は近々の課題です。是非、そんな観点からも、本書を読んでみてほしいです。

新書大賞の本、ためになって、面白い!本作以外も是非チェックしてみてほしいです。Audible聴き放題の本もたくさんあって、おすすめです。