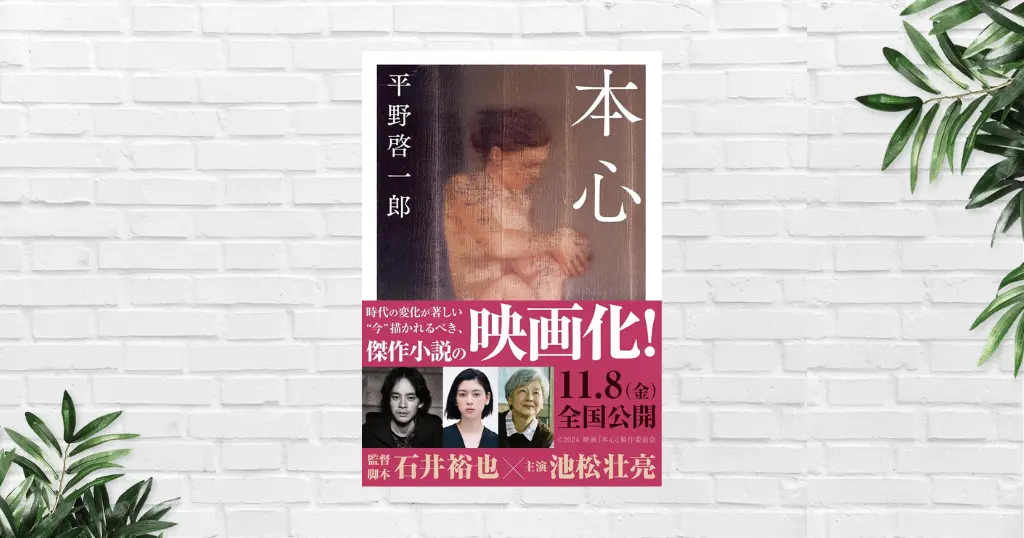

- 母を作りたいんですがー

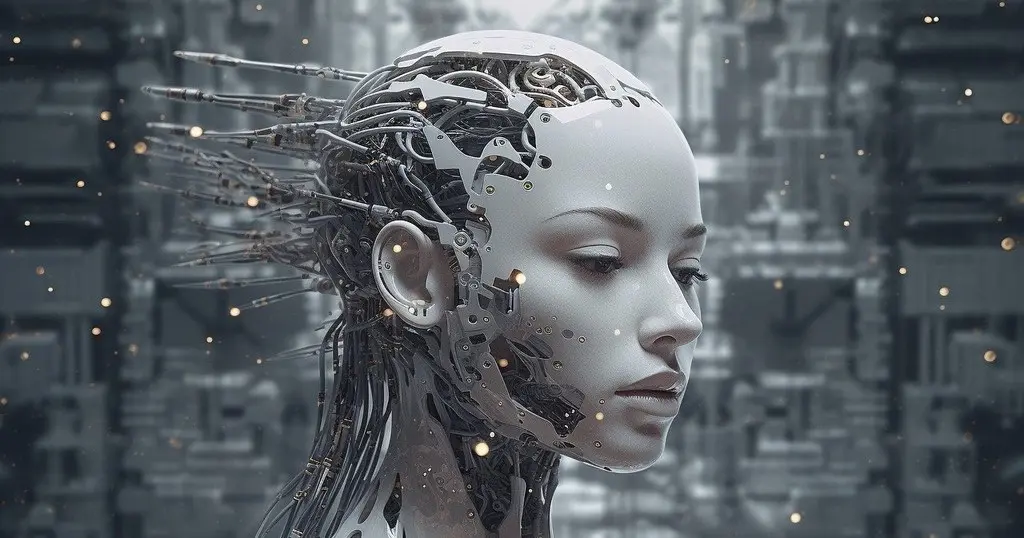

舞台は個人が自分の「死」の時期を選ぶことのできる「自由死」が合法化された近未来の日本。AI+VRで最愛の人の心が再現された時、人は何を見つけ、何を失うのかー - 本作のベースとなるテーマは、著者の平野啓一郎さんが大事にする「分人」という概念。そこに「テクノロジーの進化」「格差」「自由死」といった問題を見事に融合、テクノロジーが進化した化社会の”功罪”を鋭く描く

- 作品の内容が深く、哲学的。読者は、人間の存在、人の本心、他人との関わり方など、多くを深く考えさせられる

★★★★☆ Kindle Unlimited読み放題対象本 Audible聴き放題対象本

『本心』ってどんな本?

小説『本心』は、平野啓一郎さんらしい、思想的でありながらも読者に強く問いかけてくる作品です。

舞台は近未来の日本。少子高齢化と経済格差が極端に進み、人々の「生と死」に対する価値観は大きく揺らいでいます。主人公・石川朔也は、「リアル・アバター」と呼ばれる代行業で生計を立てる青年。母を事故で失い、心に空いた穴を埋めるように、母の“再現人格”である「VF(バーチャル・フィギュア)」の作成を依頼します。

朔也は本物そっくりに再現されたAIの「母」との対話を通じ、

なぜ、母は生きることをやめ、「自由死(自発的な死)」を選んだのか、

そして、自分がどう生きていくべきかを深く見つめ直していく。

テーマは、「本心」とは何か──

今からそう遠くない未来、私たちが直面するかもしれない問いを提示してくれるヒューマンミステリーです。読後、静かに深く考えさせられる哲学的な小説です。テクノロジーと倫理、愛と孤独、そして生の意味を静かに、しかし鋭く問いかけてきます。

平野さんの作品に通底するテーマのひとつに「分人」があります。『本心』も例外ではありません。

人は「分人の集合体」。「人はひとつの固定された人格ではなく、関わる相手ごとに異なる“分人”として存在する」という考え方です。

現代社会では「自分らしさ」や「本当の自分」がよく語られますが、分人主義では、そもそも唯一の“自分”など存在せず、関わる人の数だけ“あなた”がいると考えます。『本心』は、この分人という概念を軸にしながらも、「自由死」や「リアル・アバター」「VR技術」「経済格差」といった現代的なテーマを複層的に扱っています。

どれほど技術が進化しても、「最愛の人にもう一度会いたい」という願いは変わりません。そして「愛した人の“本心”を知りたい」という思いからも、私たちは逃れることができない。本作は、そうした普遍的な感情にそっと寄り添いながら、テクノロジーが私たちの心にどう影響を及ぼすのかを描き出します。

さらっと読める物語より、じっくり考えさせられる作品が好きな方に、特におすすめです。私自身、とても心に残る一冊になりました。

『本心』あらすじ ※ネタバレ含む

『本心』の舞台は、個人が自ら「死」の時期を選ぶことができる「自由死」が合法化された近未来の日本。テクノロジーの進化により、リアルとバーチャルの境界が曖昧になり、人々の価値観にも変化が生まれています。作中には、次のような未来的なサービスが登場します。

- VR(バーチャル・フィギュア)

- AI(人工知能)とAR(添加現実)の技術をベースに、仮想空間上に実現された会話できる「人間」

- ライフログをベースに、日々の人とのやり取りを学習し、進化する。

- リアル・アバター(という職業)

- 体を貸し出す職業

- 仮想空間のアバターのリアル版

- 依頼主が、カメラ付きゴーグルをつけた人(リアル・アバター)を遠隔操作で依頼することで、自分の体のように疑似体験ができる

- 依頼主の「不条理な依頼」も受け入れる必要がある。受け入れなければ、評価が下がる。評価が規定値を下回り、最悪は解雇となる

主人公・石川朔也は、自由死を希望しながらも不慮の事故で亡くなった母・織子の「本心」を知りたいと強く願っています。病気でもなく、動けないわけでもない母が、なぜ“生きること”を自らやめようとしていたのか──その理由を、朔也は、VRでよみがえった母と接しながら探ろうとします。そして、朔也は彼の知らなかった母の思考・生活・交友関係を知ることになります。

日常会話での、母の会話に感じる違和感。

母の旧友だった女性や、かつてファンだった老作家から聞かされる、知られざる母の素顔。

「これが、母なのか?」「こんなのは、母じゃない──」

そして朔也は、母が隠していた衝撃の“出生の秘密”にたどり着くことになります。

物語は、母の秘密を探る一方で、朔也の変化と成長も描いていきます。

三好との同居生活、同僚の逮捕、アバターデザイナー・イフィーとの出会い…。

新たな人間関係のなかで、朔也は少しずつ母の「本心」に近づきながら、自分自身の人生を見つめ直し、リアル・アバターという仕事を辞める決意をします。

僕は、その声の響きに打たれ、自分は、こういう人たちと関わりながらいきていくべきなのだということを強く感じた。それは、僕自身が変わるためにも必要なことだった。

そして彼がたどり着いた「答え」とは──。

ぜひ本書を手に取り、朔也とともに「本心」をめぐる旅に出てみてください。

『本心』登場人物

小説に読むに当たって、これだけは押さえる必要がある登場人物です。

| 石川朔也 | 主人公。依頼者に身体を貸す「リアルアバター」が職業 |

|---|---|

| 母 | 母を半年前に不慮の事故で死亡。生前「自由死」を望む。VRで仮想空間で生き返る |

| 野崎狩人 | VFの開発を行う技術者。朔也の依頼で母のVFを制作 |

| 岸谷 | 朔也の仕事仲間。不穏な仕事を請け負い、テロの犯人として逮捕される |

| 三好彩花 | 朔也の母が生前親しかった友人。過去のトラウマから他人に触れられない。 |

| イフィー | 世界的に有名なアバターデザイナー。年収5億円。富裕だが、車いす生活 |

| ティリ | 日本生まれのミャンマー人。コンビニのバイト中、朔也に助けられる |

| 藤原亮治 | 老人施設で生活する、朔也の母の愛読書『波濤』の作者 |

『本心』感想 ※ネタバレ含む

複数のテーマを見事に融合。進化したデジタル社会の功罪を鋭く描く

冒頭にも記載した通り、本作は、「分人」をベースに、実に多くのテーマ性を持っています。ざっと上げるだけでも以下のようなテーマが盛り込まれています。

| 分人主義 | 人は「分人の集合体」 人との関わりの数だけ分人が存在する つまり、“唯一の自分”など存在しない。人は他者性を持つ |

|---|---|

| テクノロジーの進化 | VR、リアル・アバター リアルとバーチャルの境界が崩れた社会 バーチャルの世界は、リアルの世界の自分が嫌いな人(貧困者、弱者)の逃げ場所・心の拠り所としても機能するが、しかし… |

| 格差 | 広がる所得格差 技術は金銭格差を縮めない。さらなる分断を生む 富める人は、ますます便利に生きられる お金があれば、人の時間はもちろん、人の体の自由すら買い、思いのままに動かせる |

| 自由死 | 個人が自分の「死」の時期を選ぶことができる 社会変化により、人の価値観も変わっていく しかし、変わってはいけない倫理もある |

本作の随所には、進化したデジタル社会の“光と影”が巧みに織り込まれています。そうした一つひとつの描写に意識を向けながら読むと、さまざまな気づきが得られるはずです。

これだけ多くのテーマを違和感なく融合させることができるのは、平野啓一郎さんならではの筆力。

「分人」という独自の思想を長年にわたり追究し、それを小説として体現してきた作家だからこそ描ける世界です。ぜひ原作を手に取り、彼の圧倒的な構想力と表現力を味わってみてください。

なお、平野啓一郎さんの最新作は短編集『富士山』。短編でありながら、それぞれの作品に「分人主義」が見事に炸裂しており、こちらも非常に読み応えのある一冊です。日常の見え方が少し変わるような、思考を揺さぶる作品集として、おすすめです。

人は本当に他者の《本心》を聞きたいのかー

お母さん、そんなこと、言わなかったよ。

これは、VRで再現された母の言葉に違和感を抱いた朔也が、思わずこぼした一言。やるせなさと戸惑いが滲み出た、印象的なセリフです。

人は最愛の人に対して、その「他者性」を受け入れることが難しい。母が他者に見せていた一面を知ったとき、私たちはそれを「母ではない」と否定してしまう。このセリフは、そんな人間の深層心理を鋭く突いており、読む者をドキッとさせます。

前夜のやりとりを消去するために、母の性格を復元ポイントまで戻すことも考えたが、思い直した。僕だけが、あの悲しいやりとりを記憶していて、<母>の中から、その記録が消えてしまうことは寂しかった。

この描写から見えてくるのは、人が本当に求めているのは「本心」ではなく、「自分が聞きたい言葉」なのではないかという疑問です。

人は、言葉や仕草を通じて相手に“そう言わせたい”という願望を抱き、その言葉を聞くことで安心したい。でも、それは本当に他者の本心なのでしょうか?

母はただ、子供が欲しかったのだった。「もう十分」と思いつめた果ての、一つの平凡な願望として。その欲しいものを、自分の体を使って生み出したのだ。僕は改めて、その単純な事実に感嘆し、目を瞠り、心から敬服した。

「リアル・アバター」という職業

「リアル・アバター」とは、依頼主の指示を受けて行動する、現実世界の“身代わり”となる職業。依頼者はゴーグルを通してアバターを遠隔操作し、自分の代わりに行動を体験することができます。

これは一見、社会的意義のあるサービスにも思えます。体の不自由な人、移動が難しい人の夢を叶える手段にもなり得るからです。しかし物語の中で示されるように、依頼者の中には悪意を持ち、理不尽な要求や倫理的にグレーな行動を強いる者もいます。

依頼主の言動によって起きた問題の責任を負うのは、アバターとして動く請負者。極端なケースでは、軽犯罪に関わってしまうリスクさえあるのです。生活が困窮している人にとっては、「生きるため」「仕事を続けるため」にそのリスクを受け入れざるを得ない現実があります。つまり、テクノロジーが進化しても、「弱者が割を食う構造」は変わらないのです。

この点は、一穂ミチさんの直木賞受賞作『ツミデミック』とも通じるものがあります。あちらが「コロナによって新たに生まれた罪」を描いたとするなら、『本心』は「テクノロジーによって生み出される新たな罪」を浮き彫りにしています。

「自由死」の選択

もうひとつの重要なテーマが「自由死」の合法化です。自分の意思で「死」を選べるという自由な制度。響きはよくても、非常にデリケートで複雑な問題を内包しています。

確かに、人生を満ち足りたと感じる人が、「これで十分」と思う時期に穏やかに死を選ぶのは、一つの権利として考えられるかもしれません。しかし、残された家族や友人にとっては、「なぜ私を置いていくの?」という、自然死とは異なる種類の悲しみが残ります。

さらに深刻なのは、経済的に困窮し、人生に絶望した人が、生きる選択肢よりも「自由死」に傾いてしまうリスクです。格差は資本主義社会において根本的に縮まりにくく、追い詰められた人々が「死」を選ばざるを得ない現実に、社会としてどう向き合うのかが問われます。

リアル・アバターとして働く人々もまた、「お金のある/なし」に翻弄される存在です。生きたいけれど、生きるための選択肢が限られている。そんな現実の中では、弱者の《本心》さえも歪められてしまうことを、物語は鋭く描き出しているように思います。

『本心』心に残ったフレーズ

本作には、心に引っかかるセリフが色々あります。忘れないように書き留めておきたいと思います。

成長した主人公が「母(人)を理解する」ことについて、語ったフレーズです。

すっかりわかったなどと言うのは、死んでもう、声を発することが出来なくなってしまった母の口を、二度、塞ぐのと同じだった。僕は、母が今も生きているのと同様に、いつでもその反論を待ちながら、問い続けるより他は無いのだった。わからないからこそ、わかろうとし続けるのであり、その限りに於いて、母は僕の中に存在し続けるだろう。

「わからないからこそ、わかろうとし続ける」という言葉、とても深いです。人とかかわる上で大事にしたいです。

以下は、主人公が、経験から多くを学び、自分を見つけていく過程で発した言葉です。

何のために存在しているのか?その理由を考えることで、確かに人は、自分の人生を模索する。僕だって、それを考えている。けれども、この問いかけには、言葉を見つけられずに口籠ってしまう人を燻り出し、恥じ入らせ、生を断念するように促す人殺しの考えが忍び込んでいる。勝ち誇った傲慢な人間たちが、ただ自分たちにとって都合のいい、役に立つ人間を選別しようとする意図が紛れ込んでいる!僕はそれに抵抗する。

社会は人に試練を与えます。嫌な思いをすることもたくさんあります。だからこそ、考え、自分らしく生きるべく、行動しなければいけないのだと、認識させられました。

最後に

今回は、平野啓一郎さんの小説『本心』のあらすじと感想を紹介しました。

どれだけ技術が進化し、社会のかたちが変わっても、やはり大切なのは「心」。

他者の《本心》に触れようとすることで、私たちは、自分自身の《本心》とも向き合うことになります。

自分と関わる人々の「他者性」を尊重しながら、自分の内なる声にも誠実でありたい。そんな生き方のヒントを、本書は静かに提示してくれます。

小説『本心』は、非常に哲学的でありながら、登場人物たちの内面を深く掘り下げた人間ドラマでもあります。

映画版では、限られた尺の中でストーリーを巧みに再構成し、「人間の本質」を描くヒューマン・ミステリーとして仕上がっていますが、原作に込められた思想や問いのすべてを伝えるには、どうしても削らざるを得なかった部分も多いと感じます。

映画をご覧になった方には、ぜひ原作にも手を伸ばしてみていただきたいです。

深く静かに問いかけてくる本作の“核心”に、ぜひ触れてみてください。