- 何もやる気がしないのは、「性格」のせいではないかもしれない

「何もかも面倒くさい」と感じる背景に「回避性パーソナリティ障害」が潜んでいる場合が少なくない。 - 回避傾向を強める現代社会

「回避性パーソナリティ障害」、あるいはその傾向を持つ人は、現代において増加傾向。現代の価値観や生活様式が回避的な心理を助長しやすい。 - 自分の「回避性」に気づいていない人が多い

多くの人が、自身の回避的な傾向に無自覚。まずはその特徴を知ることが、自分自身を理解する第一歩になる。本書では、そうした人々が「自分らしい生き方」を取り戻すためのヒントも丁寧に示される。

★★★★☆ Kindle Unlimited読み放題対象本

『生きるのが面倒くさい人』ってどんな本?

【Kindle Unlimited】 最初の30日間体験無料🔥 ※対象者限定で「あなただけの特別プラン」も

「何もする気が起きない」「生きるのが面倒」——

そんな“漠然とした生きづらさ”を抱えている人は、決して少なくないでしょう。

その“生きづらさ”の正体に迫るのが、精神科医・岡田尊司さんの著書『生きるのが面倒くさい人 回避性パーソナリティ障害』です。

「何もかもが面倒」と感じたとき、多くの人は、自分を“怠け者”と責めてしまいがちです。

しかし、岡田さんは、それを「性格」や「やる気」の問題と決めつける前に、「回避性」という心のメカニズムの存在を知ってほしいと語ります。

本書では、多くの患者と向き合ってきた精神科医の視点から、「生きるのが面倒くさい」と感じる背景に「回避性パーソナリティ障害(AVPD)」がある場合が少なくないこと、そして「自分らしい生き方」を取り戻すためのヒントが示されています。

「自分はダメな人間だ」と思い込んでいる人。

「人とうまく関われない」と悩んでいる人。

日々、生きづらさを感じている方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。

読み終える頃には、「何もしない/したくない自分」に対する見方がきっと変わるはずです。

私自身、本書を通して、今まで気づかなかった“自分”を初めて知ることができました。

この本は、そんな「気づき」と「再出発」のための優れたガイドとなってくれる一冊です。

「面倒くさい」はただの怠け?——心の防衛反応だった

「何もしたくない」

その背景には、他人から否定されたくない、嫌われたくない、恥をかきたくない—— といった、対人関係への強い不安が潜んでいます。

この不安が強いために、人との関わりや新しい挑戦を無意識に避けてしまい、「どうせ自分なんて」と自己否定が募り、ますます動けなくなる——

こうした悪循環に陥ってしまうのです。

「回避性パーソナリティ障害(AVPD)」とは、極端な“否定的評価への恐れ”や“拒絶されることへの敏感さ”を特徴とするパーソナリティ障害の一種。

「何もしない」「関わらない」「避ける」ことで、心がこれ以上傷つかないよう“自己防衛”しているのです。

しかしそれが、

避ける → チャンスを逃す → 自己否定が強まる → さらに避ける、という悪循環を招き、

周囲からは「やる気がない」「性格の問題」と誤解され、さらに孤立を深めてしまいます。

重要なのは、「何をするにも面倒くさい」と感じる自分を責めるのではなく、

「これは心の防衛反応なんだ」と気づくことです。

「回避性パーソナリティ障害」とは?——「面倒くさい」の正体

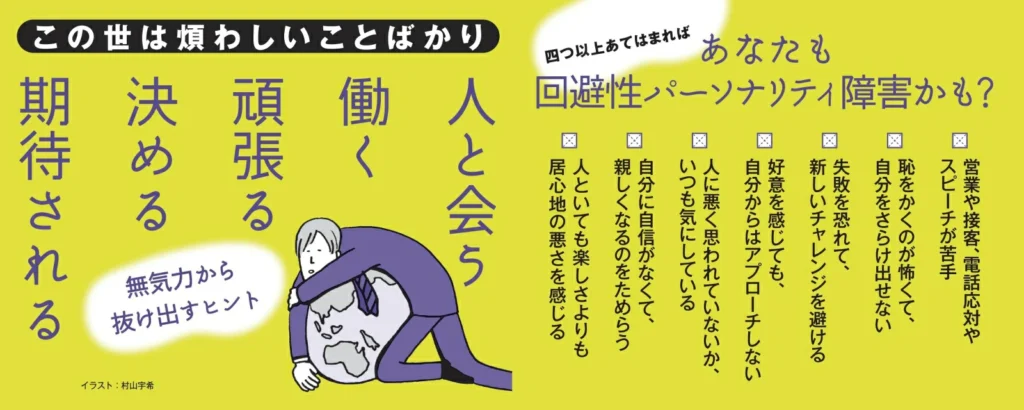

多くの人が、自身の「回避性パーソナリティ障害」に無自覚です。

「人と関わるのが億劫」「新しいことに挑戦するのが怖い」「どうせ自分なんて……」という気持ちは、実はこの障害のサインかもしれません。まずは、特徴を知ることが、自分を理解する第一歩になります。

回避性パーソナリティ障害の特徴

- 他人の評価や批判に極端に敏感

- 好かれている確信がなければ人間関係を築けない

- 親密な関係でも心の距離を保ち、自分をさらけ出さない

- 恥の感情が非常に強い

- 新たな挑戦やリスクを避け、現状維持に固執しがち

他の障害との違い

- 回避性パーソナリティ障害:本当は人と親しくなりたいが、傷つくのが怖くて避けてしまう

- シゾイドパーソナリティ障害:そもそも人と関わることに関心がない

- 社会不安障害:関わりたいが、緊張や不安が強く動けない(動機が異なる)

- 自閉スペクトラム症:人との関わり方がわからない、相手の気持ちが読めない

| 項目 | 回避性パーソナリティ障害 (AvPD) | シゾイドパーソナリティ障害 (SPD) | 社交不安障害 (SAD) | 自閉スペクトラム症 (ASD) |

|---|---|---|---|---|

| 対人関係を望むか? | ◎望んでいるが恐れている | ✖あまり望まない・無関心 | ◎望んでいるが恐れている | △一部は望むが独自のスタイル |

| 回避の理由 | 拒絶や批判されるのが怖い | 興味・感情が乏しい | 緊張・恥・恐怖心 | 社会的な暗黙ルールの理解が苦手 |

| 主な特徴 | 劣等感、傷つきやすさ、自己否定 | 感情が乏しい、孤独を好む | 人前で強い緊張、赤面や震えなど身体症状 | 空気が読めない、こだわり、感覚過敏など |

| 対人関係の反応 | 拒絶を恐れて避ける | そもそも関心が薄い | 緊張しながらも関係を持とうとする | 無自覚に人を怒らせる、浮くことが多い |

| コミュニケーション | 苦手、でも本音では繋がりたい | 形式的・最小限 | 苦手、でも努力する | 理解や表現がズレることがある |

| 発達障害との関連 | 二次的に出ることもある | 少ない | 自閉スペクトラムとの併存もありうる | 発達障害の一種(先天的) |

| 治療可能性 | 認知行動療法、対人関係療法が有効 | 動機付けが少なく難しいことも | 認知行動療法が非常に有効 | 環境調整・社会スキルトレーニング |

若者に広がる「回避性」

村上春樹の『ノルウェイの森』やアニメ『エヴァンゲリオン』が、今なお支持を集めるのは、「回避性」というテーマが現代人の深層に根ざしていることを物語っています。

『ノルウェイの森』が流行したバブル期には、物質的な豊かさとは裏腹に“満たされない孤独感”が若者を包んでいました。村上春樹が描いた〈喪失・死・性〉の物語は、そんな時代に共鳴しました。

一方、『エヴァンゲリオン』がブームとなったのはバブル崩壊後。

「頑張っても報われない」という閉塞感の中で、碇シンジの〈自己否定と逃避〉の葛藤がリアルに映ったのです。

「回避型愛着」との違いにも注目。似て非なるもの

本書から得た私自身の最大の気づきは、幼少期の「早すぎる自立」によって「回避型愛着」の傾向を持っていたとわかったことでした。

「何をするにも面倒」と感じる感情の根底には、性格だけでなく、育った環境や幼少期の愛着の在り方が深く関係しています。

回避型愛着とは?

- 幼少期、親との関係が希薄だった結果、他者との親密な関係を避けるようになる

- 甘えたかったのに甘えられなかった経験が、愛着の形成を妨げる

- 「早すぎる自立」により、他人を頼れなくなり、人間関係が表面的に

赤ちゃん・幼児は、周囲との関わりを求める存在です。しかし、虐待・ネグレクトなどにで、親とのスキンシップが十分でないと愛着のスイッチが入りません。気持ちを受け止めてもらえなかった体験が、人との関わりを「面倒くさい」「不快」と感じる基盤となってしまうのです。

「回避性パーソナリティ」との違い

| 回避性パーソナリティ | 愛されたいが、傷つくことを恐れる。葛藤が強く、苦しみが大きい |

|---|---|

| 回避型愛着 | 他人に期待せず、最小限の関わりで生きる。愛されたい欲求が薄く、葛藤が少ない |

私は、放任主義で育ちました。物心つくと、頼る前に自分でやるのが当たり前でした。しかし、無自覚でしたが、甘えたいけれど甘えられなかった、そんな感覚が「愛着」の不全として今の自分に影響しているのだと感じます。

回避を強める現代社会の構造

「なんだか生きづらい」「自分に自信が持てない」——それは決してあなた一人の責任ではありません。

回避性パーソナリティには、約6割の遺伝的要因が関与している一方、残りの3〜4割は育った環境に起因します。

否定的な養育、いじめ、親の期待の押し付けなどが、自己肯定感を損ない、人格形成に影響を与えるのです。

特に、過干渉や支配的な親の元で育つと、自分の意思よりも他人の期待を優先してしまう傾向が強まり、自らを「価値のない存在」と感じるようになります。また、「自分の意思」が育ちません。レールの上を歩くことはできても、自分で決められなくなったり、「自分が好きなこと」さえ、答えられなくなってしまうのです。

そしてその代わりに、依存行動(ギャンブル・買い物・過食など)に走りやすくなってしまいます。

回避性は“学習された反応”

- 回避的な人は、反発よりも「諦め・服従」を選びやすい

- 親の価値観や支配に順応した結果、「従順さ」が身につく。また、「無気力」「無感動」に陥る危険も

- 過干渉な養育は自己決定感を奪い、「何がしたいかわからない」若者を生む

現代的要因の影響

- 都市化や個人主義の進展が“他人に期待しない”傾向を助長

- 情報過多により、思考力や判断力が低下し、無気力・無感情に陥る危険性も

- 子どもの体験が画一化され、過剰な防衛や無菌環境が人間関係の構築を妨げる

おわりに:自分を責めるのはもうやめよう

今回は、『生きるのが面倒くさい人 回避性パーソナリティ障害』から得られた数々の気づきを紹介しました。

回避性という性格は、決して「欠陥」ではありません。

大切なのは、自分に合ったやり方で、無理なく社会と関わり、自分の人生を「自分の足で歩んでいく」ことです。

本書の最終章では、仕事・人間関係・自己肯定感・人生設計への具体的な対処法も解説されています。

本記事では割愛しましたが、回避性に該当する人には、最も大事な内容となるはずです。

是非、手に取って、考え方や行動を見直すきっかけにしてください。