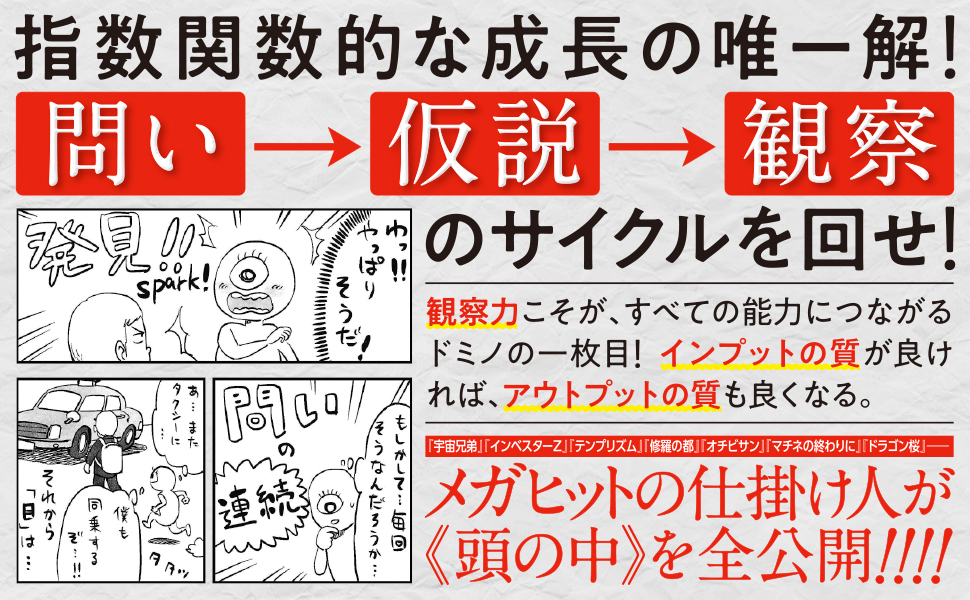

- 指数関数的に成長したいなら、「観察力」を鍛えよ!

「観察力」は成長の出発点となる力。「問い→仮説→観察」のサイクルを回すことで、創造力や判断力など、他のスキルも自然と伸びていく。 - 観察力をどう高めるか─

観察を妨げる3つのバイアス(=色メガネ)を明らかにしつつ、「問い→仮説→観察」を回すための5つの実践ステップが紹介される。見えないものを見る力=感情や関係性への目も育てていく。 - 「正解」を求めず、判断を保留することで、より深い気づきが得られる

本書の終盤では、多様性の時代に必要な「あいまいさ×創造性」が示される。正解にこだわらず、問いを持ち続ける姿勢こそが、新しい視点への扉となる。

★★★★★ Kindle Unlimited読み放題対象本

『観察力の鍛え方』ってどんな本?

【Kindle Unlimited】 最初の30日間体験無料🔥 ※対象者限定で「あなただけの特別プラン」も

「いいクリエイターの条件は何か?」と問われたら、私は迷わず「観察力」と答える。

――そんな著者自身の実感から始まるのが、佐渡島庸平さんの本『観察力の鍛え方』です。

「インプットの質が未来を決める」と言われるように、優れたアウトプットの土台には、深く鋭い観察が欠かせません。この「インプットの質」を高める力こそが観察力であり、それを鍛えることは、創造力や判断力など他のスキルの底上げにもつながります。

とはいえ、「観察力を鍛える」と言っても、具体的に何から始めればよいのか、途方に暮れる人も多いでしょう。

それもそのはず。日本語ひとつ取っても、「みる」という行為には「見る」「観る」「視る」「診る」「看る」「覧る」といった多様な漢字が充てられています。観察とは、それだけ多層的で奥深い行為なのです。

辞書を引けば、観察とは「物事の状態や変化を客観的に注意深く見て、組織的に把握すること」。つまり、観察には「客観性」「注意深さ」「構造的な理解」が求められます。(ちなみに「客観的」を「主観的」に置き換えると、それは「観察」ではなく「感想」になるかもしれません。「注意深く」を「全体的に」に置き換えると、「視察」となる。「みる」の意味は大きく変わるのです。)

本書は、佐渡島さんがクリエイターとして、また、育成者として培ってきた経験をもとに、「観察とは何か」「どうすれば鍛えられるのか」を丁寧に掘り下げていきます。体系立てられた理論書ではありませんが、現場のリアリティに裏打ちされた実践的な内容が詰まっており、読者に多くの気づきを与えてくれます。

目からうろこの発見が随所にあり、著者の言葉に何度も頷かされました。クリエイターはもちろん、人生の質を高めたいすべての人に手に取っていただきたい一冊です。

「観察力」とは何か

「観察力」こそが、成長ドミノの1枚目

観察をしているつもりでも、ただ眺めているだけでは本質的な気づきは得られません。では、「良い観察」と「悪い観察」は何が違うのでしょうか。

良い観察とは、仮説を持ちながら対象を見て、そのズレに気づき、仮説を更新していく行為です。

一方で、悪い観察とは、仮説と対象のズレに気づかず、安易に「わかった気」になってしまう状態を指します。

観察を邪魔する3つの「色メガネ」

私たちは世界をありのままに見ているつもりでも、無意識のうちに「色メガネ」を通して世界を観ています。

バイアスを完全に取り除くことは不可能ですが、自分がバイアスの影響を受けていると自覚するだけでも、観察や判断の精度は大きく変わります。

- 認知バイアス

人は「見たいもの」を先に脳内で決めてしまいがち。常識や先入観が、観察を歪める。 - 身体・感情

怒りや悲しみといった感情も、観察にフィルターをかける。複数の感情を意識しながら観察することで、見える世界は変わる。 - コンテクスト(時空間)

物事は時間軸や空間軸といった文脈に強く依存している。対象だけを見るのではなく、その背景や流れまで含めて観察することが求められる。

「仮説」を起点に観察サイクルを回す

人は完全に客観視することはできません。必ずメガネ越しに観察するしかないのです。でならば、意識的にかけかえるh必要があります。この「意識的なメガネ」が「仮説」です。

いい観察が行われると、問いが生まれ、その問いから仮説が生まれる。そして、次の新しい観察が始まる。その繰り返しによって、対象への解像度は上がっていきます。思考の起点を「仮説」にすることで、サイクルを回しやすくなります。最初の「問い」は、ありふれたもので構いません。

「問い→仮説→観察」を回す、5つの具体的アクション

では、実際にどうすれば「問い→仮説→観察」のサイクルを回せるのでしょうか。

佐渡島さんは次の5つのアクションを提案します。

これらを通じて、自分なりの「目」を鍛え、最終的には揺るがぬ「モノサシ」を持てるようになります。

- まずは愚直なディスクリプション

見たものを「具体的な言葉」にして記述する。

もやもやとした印象を放置せず、「ちゃんと言葉にする」ことで、自然に問いや仮説が生まれ、思考が整理される。 - 外部の「評価」を参照軸にする

他者の視点を意識的に取り入れる。

他人の評価を仮説として借り、自分の観察結果とズレを比較することで、観察の幅と深さが増す。 - 記憶は信用せず、データに当たる

記憶や印象に頼らず、客観的データに基づいて観察する。

データを読む際には、主観と客観、具体と抽象を自在に行き来する意識が大切。

また、単にデータを見るのではなく、自分なりの「欲望」や「仮説」を持ってデータに向き合うことも重要。 - 徹底的に真似る――型に気づく

初めは自己流を求めず、先人たちが築いた「型」を徹底的に真似ること。

型を真似るうちに、自然と仮説検証のサイクルが回り始め、観察対象の解像度が高まる。

やがて、所作や仕草にまで自分なりの工夫が及び、「オリジナリティ」が育まれる。 - 自分だけのモノサシを育む

メガネは意識的にかけ替えるものだが、「モノサシ(価値観)」は揺るぎない基準。

観察サイクルを回す中で、自問自答と経験を重ねながら、自分だけのモノサシを育て、柔軟にアップデート。

観察は、いかに歪むか – 逃れられないバイアス

私たちは、物事を「ありのまま」に見ることはできません。なぜなら、誰もが何らかの「色メガネ」をかけて世界を見ているからです。だからこそ、自分がどのようなバイアスの影響を受けているのかを知り、自覚的に観察し、判断することが欠かせません。

- 信念を補完し、思い込みを利用する──確証バイアス

仮説を持って観察すると、それを裏づける情報ばかりに目が行き、都合の悪い事実は見えなくなってしまう。

確証バイアスそのものが悪いわけではない。大切なのは、自覚的にこのバイアスを使うこと。 - 悲観を準備する力に変える──ネガティビティバイアス

ネガティブな情報は、ポジティブな情報よりも強く印象に残る。

心配性な人が抱える本当の問題は、「心配」そのものではなく、予想外の出来事にうまく対処できないこと。心配を「備える力」として活かすべき。「起きていることはすべて正しい」と受け入れる姿勢を持つことで、行動への不安も軽減される。 - みんなの意見に流されていないか──同調バイアス

私たちは無意識のうちに、周囲の意見に流される。

この同調バイアスから完全に自由になることはできない。だからこそ、ブレない軸を持っておくことが大事。 - レッテルを貼らず〝今〟の相手を見る──ハロー効果

人は相手の肩書きや過去の印象によって判断を左右されがち。重要なのは「今、目の前にいるその人」をきちんと見ること - 成功者の話を真に受けすぎない──生存者バイアス

成功した人の言葉は、必ずしもその人の実力だけによるものではない。多くの場合、運の要素も大きい。

だからこそ、成功者の言葉は割り引いて聞き、同時に「失敗者」の語る教訓にも耳を傾けることが大事。 - 問題の原因を人の能力に求めない──根本的な帰属の誤り

問題が起こると、つい「その人の能力や性格」に原因を求めがち。しかし実際には、仕組みや環境に問題があるケースが少なくない。ルールや構造を変えるだけで、人の行動は自然に変わっていく。 - 現代の魔女狩りとは何か──後知恵バイアス・正常性バイアス

後知恵バイアスによって、私たちは物事が起きたあとで「予測できた」と錯覚。一方で、異常な状況を「たいしたことはない」と過小評価してしまうリスクも。

こうしたバイアスに対抗するためには、一度、判断を保留して、「問い」を立て、状況を観察し直すことが重要と著者はアドバイスします。

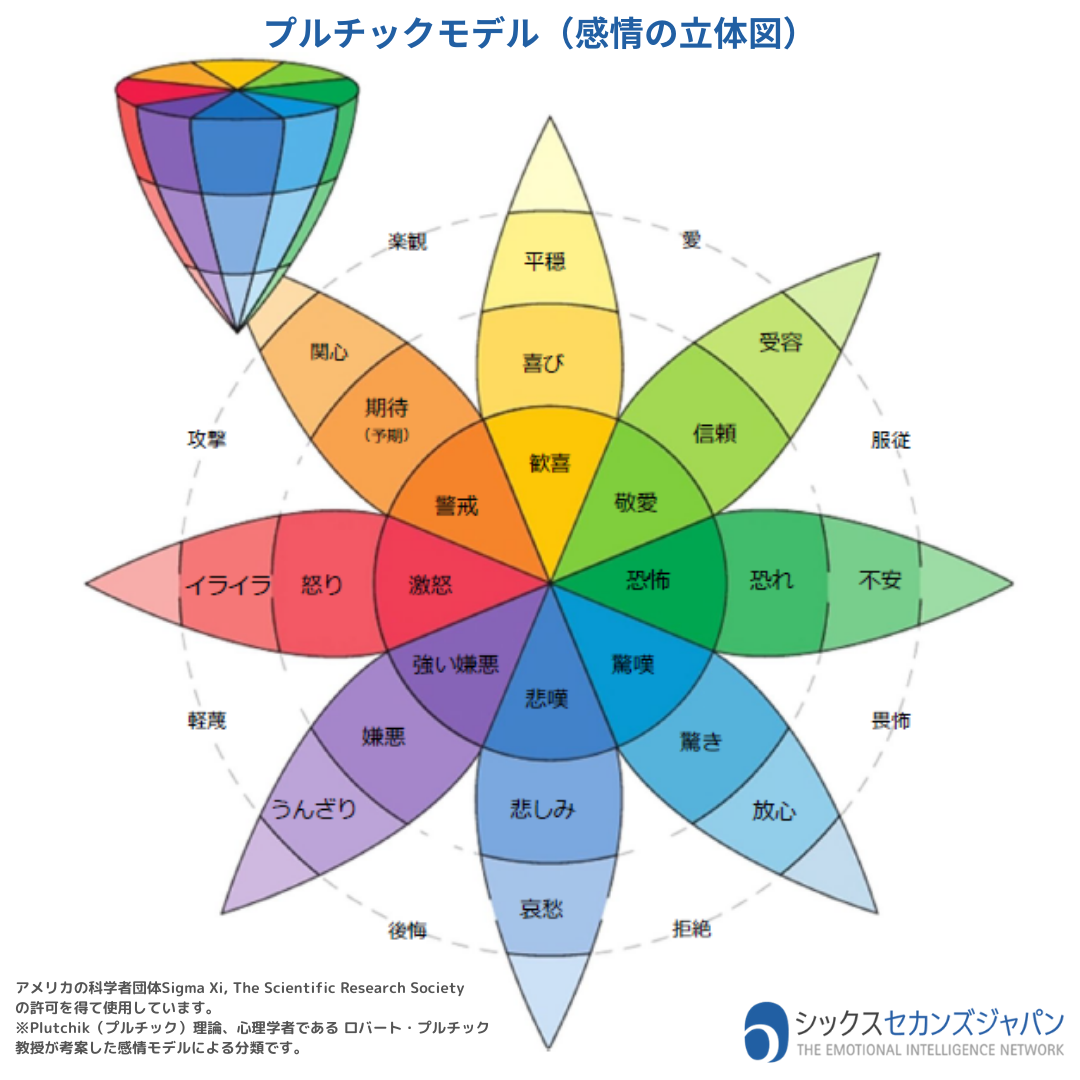

見えないものまで観察する ── 感情類型と関係性

感情は、概念も定義もあいまいで、実態もない。しかし、私たちの活動に多大な影響を与えます。

人間や社会をより深く理解するためには、目に見える行動や言葉だけでなく、「感情」や「関係性」といった見えない領域を観察する力が不可欠です。

科学が発達した現代において、この「見えないものを見る力」は重要になっていると佐渡島さんは指摘します。歴史を動かしてきたのも、理性よりも「感情」。その観察なくして人間理解は深まりません。

- 感情を理解するためにまず大切こと

私たちは感情を受動的に受け取っているように思いがちだが、実は「自ら選びとっている」面もある。

怒りや悲しみ、喜びや不安――それらすべてに「良し悪し」はなく、まずは受け入れる姿勢が大切。

必要であれば、意識して選び直すことも必要。- 感情とは選ばされているのではなく、自ら選んでいる

- 「情動」と「混合感情」の違いを知る

情動:本能的なシンプルな感情。

混合感情:人間特有の、複数の感情が絡み合った状態(例:「切ない」=悲しみ+信頼)

この「混合感情」に気づく力が、人間理解を深めるカギになる - 「本当の自分」はいない。個人は「他者との関係性」の中にある

作家・平野啓一郎さんが提唱する「分人主義」という考えは大事。

人間は一貫した「本当の自分」があるのではなく、複数の関係性の中でその都度、異なる顔を持つもの。能力や個性も、関係性の中で引き出されるものにすぎない。だからこそ、「する(行動)」ではなく、「どう在るか(あり方)」に目を向ける必要がある。

こうした「混合感情」(上図:感情の輪)と「分人主義」の理解は、単なる知識ではなく、私たちの観察力を養う土壌になります。この力を磨くために、以下の本の併読もおすすめです。

あいまいのすすめ – 正解を手放し、判断を保留する

佐渡島さんは、観察力を高めるためには「正解を求めすぎない姿勢」が必要だと語ります。つまり、判断を急がず、あいまいさを受け入れることで、より深い観察と洞察にたどり着けるというのです。

正解を求めすぎないーなぜ、大事か

- 「学び」には2種類ある

①スキルを身につけ、無意識に使えるようにする学び(一般的な学習)

②身についたスキルを意識的に再構成する学び(アンラーン=脱学習)←良い観察 - 観察とは

本能に逆らい、自動的(無意識的)な思考をやめ、意識的に「見る」こと。問いを立て、観察し、判断を保留し、必要があれば手放して、新たな視点へと移行する――そうしたプロセスの積み重ねが「観察力」を磨く。 - 無意識の力とその落とし穴

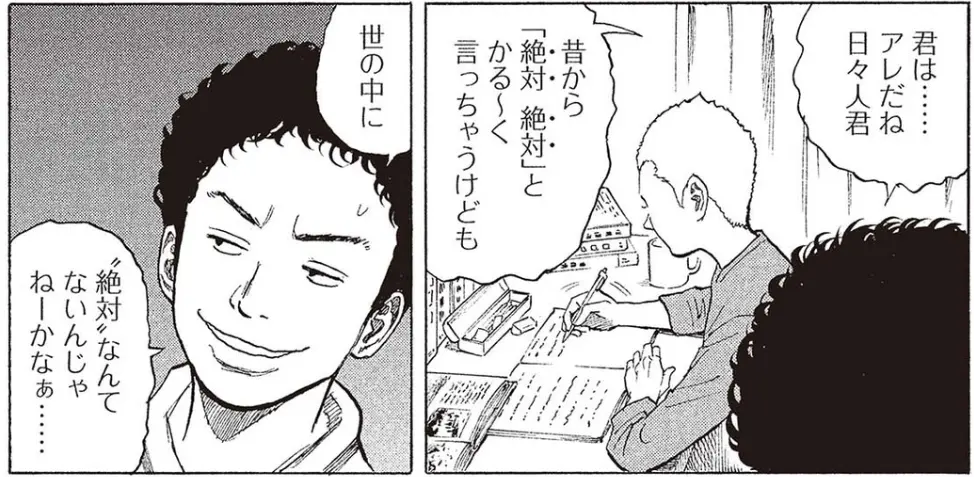

直感やセンスも、無意識に昇華されたスキルの一部。無意識で動けることで脳のリソースを節約でき、観察に集中できる。しかし、「慣れた頃が一番危ない」というように、無意識だからこそ大事なステップを飛ばしてしまう危険を伴う。 - 「あいまい」が重要な時代に

たとえばマンガ『宇宙兄弟』に登場するヒビトとムッタ。絶対志向のヒビトは困難に挫折、あいまいを許容するムッタは困難を回避して進む。

絶対的な正解を信じすぎると、思考は停止します。「わかった」と思った瞬間、観察も問いも止まってしまう。だからこそ、正解を手放す態度が求められている。

情報社会では、「正解」の価値が低下。一方で大事になったのが「多様性」。あいまいさに耐える力、あいまいな状況を受け入れる力より重要に - 「すること」より「いること」

大事なのは、何をするかではなく、「どんな在り方でいるか」。

今この瞬間に集中し、「目的」さえも一度手放すことで、より自然体の生き方に至れる――この考え方は、仏教の「無所得」やマインドフルネスとも通じる

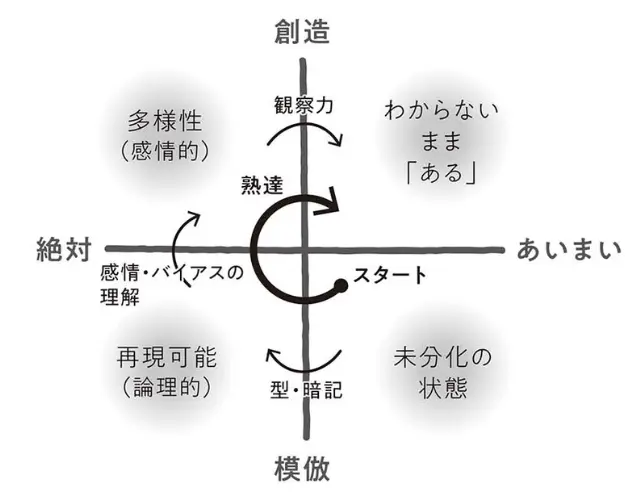

あいまいの4象限 ー著者がたどり着いた到達点

佐渡島さんが、本書の執筆を通じて、最後にたどり着いたのが「あいまいの4象限」という思考モデルです。

- 第1象限:あいまい × 模倣(未分化な状態からのスタート)

- 第2象限:絶対 × 模倣(経済成長期に求められ、また、資本主義社会に都合がいい再現性の世界)

- 第3象限:絶対 × 創造(感情・共感が重視される世界へ)

- 第4象限:あいまい × 創造(これから必要とされる世界)

佐渡島さんは、思考・世界は熟達し、「第4象限」の世界が今後さらに重要度を増すと説きます。に生きるには、観察力が不可欠だと著者は説きます。

「第4象限:あいまい × 創造 の世界」で大事なのは、「わかる」ことそのものではなく、「問いを持ち続ける姿勢」。

わかり合えないことを放置するのではなく、わかり合おうと試み続けながら、あいまいな部分を受け入れること。そして、問い続けることで、既知の理解を超えた新しい問いへとたどり着く。その繰り返しこそが、大事だと説くのです。

「今に集中する」「いることを重視する」「目的を手放す」「あいまいさを受け入れる」――これらはすべて一本の線でつながっています。

この思考のプロセスは、当書評だけでは伝えきれていません。ぜひ本を手にとって、自分自身で「観察」し、「問い」として受け取ってみてほしいです。

最後に

今回は、佐渡島庸平さんの『観察力の鍛え方』からの学びを紹介しました。

トップクリエイターがどんな風に世界を見ているのか――その「頭の中」を覗かせてもらうことで、私自身も新たな視点を得られました。「わかった」と思ったその瞬間が、本当のスタート地点。そこからもう一度「観察」が始まるのです。

私にとって「書評」を書くことも、まさに「わかった気持ち」を観察し直すプロセス。別の本との関連性を見つけたり、過去の学びを再構築したりと、思考がより立体的になります。

「読書ライフ」×「書評アウトプット」。

読書は、そんな思考の場をいつでも与えてくれます。よい機会をくれる作家たちに、心からの感謝を。

Kindle Unlimitedにも感謝!安くいい本が大量に読めて感謝しかないです。

どれだけ、人生の質を高めてくれたかわかりません。