- 意識の正体に迫る

脳科学と哲学の視点から「意識とは何か?」を問い直す。科学の限界と人間存在の不思議を浮き彫りにする。 - 未来技術が突きつける問い

「コピーされた私は本当に私か?」という難題を提示。脳チップやマインドアップローディングなど、SFのような技術が現実化しつつある時代に、人間とテクノロジーの関係を考えさせる。 - 「生きる」とは何かを再考する

避死技術が実現すると、人は「生きるとは何か」を問われる。意識をめぐる探究が、幸福やウェルビーイングを考えるきっかけになる。

★★★★☆ Audible聴き放題対象本

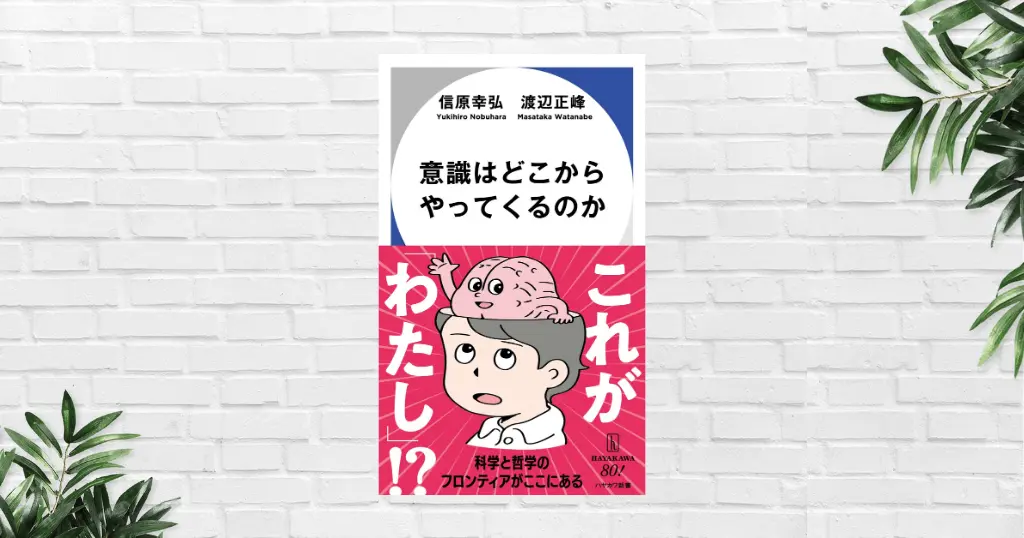

『意識はどこからやってくるのか』ってどんな本?

「意識とは何か?」──この究極の問いに真正面から挑んだのが、新書『意識はどこからやってくるのか』。

哲学者・信原幸弘氏と神経科学者・渡辺正峰氏が、対話形式で「意識」という最大の謎に迫ります。

本書は単なる科学書でも哲学書でもありません。

「私とは何か」「生きるとは何か」を根本から問い直す、まさに知的冒険の一冊です。

- 「私とは何か?」を問い直す契機

自分の意識はどこから生まれ、何をもって「私」と言えるのか。

読者は自己理解の基盤を揺るがすような問いを突きつけられます。 - 未来技術との接点

脳チップや意識のアップロードといったSF的テーマが、現実の技術進展と結びついて語られる。

「未来の私」がどうなるのか──想像せずにはいられない! - 「生きる」とは何か

意識があるからこそ、人は「生き切る」ことができる。

もし避死技術が可能になったとき、幸福とは何か、生きるとは何かを改めて考えさせられる。

意識とは何か──「科学」だけでは説明できない

「意識」とは哲学・神経科学・心理学における最難関テーマの一つです。

例えば、赤いリンゴを見たとき、私たちは「赤い」と認識するだけでなく、「赤さの感じ」を体験します。

これは単なる視覚情報ではなく主観的な体験であり、「クオリア」と呼ばれます。

他者が完全に共有できないこの感覚こそ、意識研究の核心です。

AIは電気信号として「赤」を認識できますが、そこには「赤さの感じ」は存在しません。

人間の脳も電気信号や化学物質で情報を処理しますが、なぜそこから「私(意識)」が生まれるのか──これは「科学の領域」では説明しきれない「ハードプロブレム」です。

マインドアップローディング──「私」はコピーできるのか?

人の記憶や性格を機械に移す「マインドアップローディング」。

映画『トランセンデンス』の世界は、いまやSFの域を越え、現実的課題となりつつあります。

しかしここには、機械に移された「それは」は本当に当人なのか? という大きな疑問が立ちはだかります。

- 記憶の同一性 → 記憶が同じでも、それを感じる主体が違えば、それは別人かもしれない

- 身体の同一性 → 身体感覚やホルモン、感情の揺れなど、意識・人格に影響する要素は多い。

- 人格の連続性 → もしアップロード後に性格が変わったら、それは「あなたのコピー」?

📌脳を完全に再現できたとしても、「感じる私」まで移せるかは、極めて難しい問題。

倫理と社会──技術が人間を超えるとき

イーロン・マスク率いるNeuralinkは、医療的課題解決を皮切りに、脳とコンピュータを直接つなぐ技術を開発中です。 彼らは「人間がAIに置き去りにされる」ことを懸念し、思考速度を拡張することで人類の進化を目指しています。

しかし、脳とコンピュータの融合技術は、人間の進化を掲げつつも深刻な課題を孕みます。

- プライバシー:脳内の記憶や感情がデータ化されることで、プライバシーはどう守られるのか?

- 格差:高度な技術が富裕層に集中→「デジタル貴族」と「肉体階級」への分断

- 法的責任の曖昧さ:コピーされた人格が犯罪を犯した場合、誰が責任を負うのか?

生きるとは?──「生き続ける=死なない」は幸福か?

人間は、単なる情報処理装置ではありません。「幸せ」「生きがい」を求めます。

肉体は滅んでも脳的なモノが生き続ける「避死技術」が実現したとき──著者らは、「生き切る」とはどういうことかを問われると語ります。

この指摘で思い出されたのが、マンガやラノベの世界で登場する「アンデッド」や「鬼」の存在です。

例えば、『鬼人幻燈抄』は、、外見は18歳のまま、江戸から平成まで約170年を生きていく主人公・甚夜の軌跡を描いた作品ですが、甚夜の人生は、永遠の命がもたらす孤独・喪失・虚無と隣り合わせにあります。

中でも印象的なのは、、甚夜が夕凪から託された赤子・野茉莉を娘として深い愛情を注ぎながら育てる姿。やがて野茉莉が成長し、甚夜の年齢を追い越し老いていく過程は、周囲の人と共に歳を重ねることの尊さを教えてくれます。

この作品に限らず、「死なない主人公」を描いた物語は、生きることの意味や、死の尊厳を深く問いかけてきます。 そして私たちに、限りある命だからこそ、人生は美しいのだという気づきを与えてくれます。

少ないとも、現在の私は、「マインドアップローディング」で永遠の生は不要。寿命を全うして死にたいと思うのです。

最後に──科学・哲学・文学の交差点

『意識はどこからやってくるのか』で、脳科学の最先端のトピックを学びながら、何度も頭をよぎったのが、私が好きな2人の小説家の作品です。

✅ 平野啓一郎作品:【10/10まで】上記本の多くの本がKindle版が半額。Audibleは、全て読み放題!

- 『私とは何か』:「私」は一つではない──「分人」という人間観

- 『本心』 VRで蘇った母は「母」なのか──その違和感を問う

- 『ある男』他人の身元を生きた男の物語──「名前」と「記憶」

- 『空白を満たしなさい』死んだはずの男が再生──「自己の同一性」と「生の意味」

✅ 村田沙耶香作品

これらの作品は、意識・アイデンティティ・死生観を深く掘り下げています。

『意識はどこからやってくるのか』を読んだ後に上記を手に取ると、科学・哲学・文学が交差する深い読書体験が得られるはずです。是非、合わせて読んでほしいです。

いつでも解約可能