- 人間らしさの正体は「脳のすきま」にある

脳はニューロンだけで動いているのではない。約20%を占める細胞外スペースに広がる非ニューロン的な仕組みこそが、こころ・知性・創造性の源になっている。 - 脳の健康は、「水」と「睡眠」で守られている

脳内を循環する間質液・脳脊髄液は、老廃物を洗い流す重要なシステム。とくに睡眠中にこの働きは活発になり、記憶力や思考力の維持にも直結する。「よく眠ること」が、最高の脳メンテナンス。 - 脳を健康に保つには?──「アストロサイト」がカギだった!

脳の健康とは、いわば「頭の良さの維持」。アストロサイトを活性化すれば、脳の健康=「頭の良さ」が維持できる。本書では、そのために大事な習慣も紹介される。

★★★★★ Audible聴き放題対象本

『脳を司る「脳」』ってどんな本?

脳は、人間にとって最も重要な臓器。

私たちの脳は、頭蓋骨・髄膜・血液脳関門という“重装備”で厳重に守られている、特別中の特別な臓器です。

体重のわずか2%ほどしかないのに、全身エネルギーの約20%を消費しています。

では—— その「脳」は、いったい何によって動いているのか?

この問いに、多くの人が思い浮かべる答えは、「ニューロン(神経細胞)」でしょう。

しかし、本書『脳を司る「脳」』(毛内拡 著)は言います。

人間らしさ—— 「心のはたらき」「知性」「ひらめき」は、ニューロン“だけ”では説明できない。

その鍵は、「脳のすきま」にある、と。

ブルーバックスらしく最先端の神経科学をベースにしながらも、

専門知識がなくてもスッと理解できるように丁寧にかみ砕いて解説されています。

読み進めるうちに、これまで当たり前だと思っていた「脳のイメージ」が静かに書き換えられていき、

読み終えた頃には、世界の見え方まで少し変わっている――そんな知的興奮に満ちた一冊です。

人間の脳、なぜすごい?AIとは何が違うのか

脳は「司令塔」──すべてを統括する情報ネットワーク

まず、基本から整理しておきましょう。

私たち人間の身体や心の働きは、「脳」によってコントロールされています。

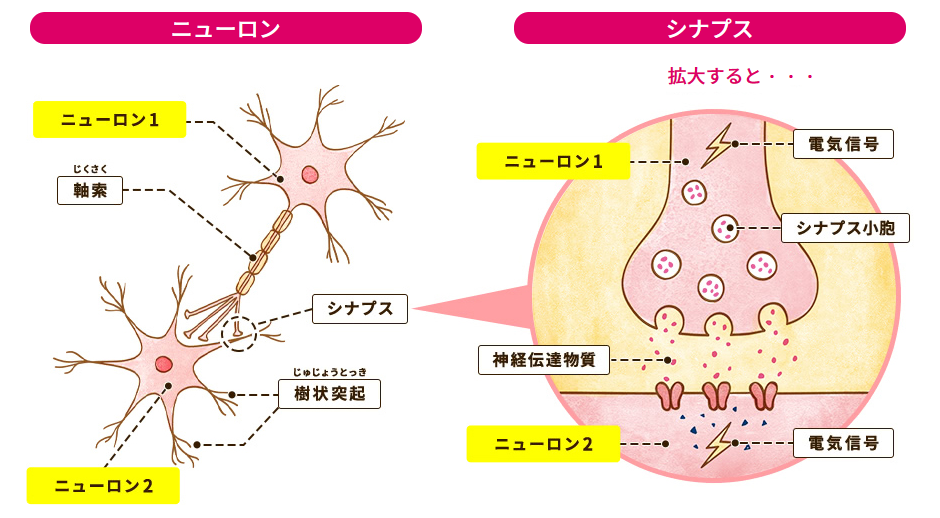

その中核にあるのが、ニューロン(神経細胞)のネットワーク。

約860億個ものそれらが網の目のようにつながり、電気信号と化学信号を使って情報をやり取りしています。

ニューロンの電気信号は、シナプスと呼ばれる細胞間の接合部で

ドーパミン/セロトニン/ノルアドレナリン/アセチルコリン など、100種類以上の神経伝達物質に変換され、

次のニューロンへと受け渡されます。

脳はつまり、「電気 × 化学」のハイブリッド型コンピュータ なのです。

さらに、シナプスのつながりは経験によって変化します。

これが「学習」や「記憶」の正体――シナプス可塑性です。

ここまでは、よく知られた話です。しかし、問題はここからです。

AIと人間の決定的な違いとは——「知能」と「知性」

| 項目 | 知能(intelligence) | 知性(wisdom / sapience) |

|---|---|---|

| 意味 | 答えのある問題を効率よく解く能力 | 答えのない問題に向き合う能力、意味を見出す力 |

| 特徴 | 論理、計算、識別、記憶に強い(AI向き) | 文脈、感情、倫理、創造性に強い(人間的) |

| 例 | 将棋や囲碁の最善手の計算 | 芸術作品の評価、人生の選択、共感など |

AIは「知能」を持っています。大量のデータを処理し、正解を高速で導く力です。

けれど、人間にはもうひとつあります。それが「知性」です。

- なぜ、それを選ぶのか

- 何が大切なのか

- どう生きるのか

こうした“意味を考える力”は、AIにはまだありません。

この「知性」や「こころ」は、単なる電気信号だけでは説明できません。

では、どこから生まれているのか? 毛内さんの答えは、意外な場所でした。

「人間らしさ」は、脳の“すきま”に宿る

私たちの脳は、細胞だけでぎっしり詰まっているわけではありません。

実は——脳の約20%は「すきま」です。

このすきまは、「細胞外スペース」と呼ばれ、水のような液体(間質液・脳脊髄液)で満たされています。

ここでは、ニューロンとは別の細胞——アストロサイトなどの非ニューロン細胞が、ゆるやかで連続的な信号をやり取りしています。これは、ONかOFFかで動くニューロンの高速な電気信号、いわば「デジタル通信」とは対照的な、「アナログ通信」のようなものです。

著者は、

このデジタルとアナログが絶えず影響し合う脳の“環境”こそが、人間らしさ=心の正体ではないか——と説くのです。

そして、本書ではこれを《脳を司る「脳」》と呼んでいるのです。

脳を司る「脳」──脳の“すきま”が支える人間らしさ

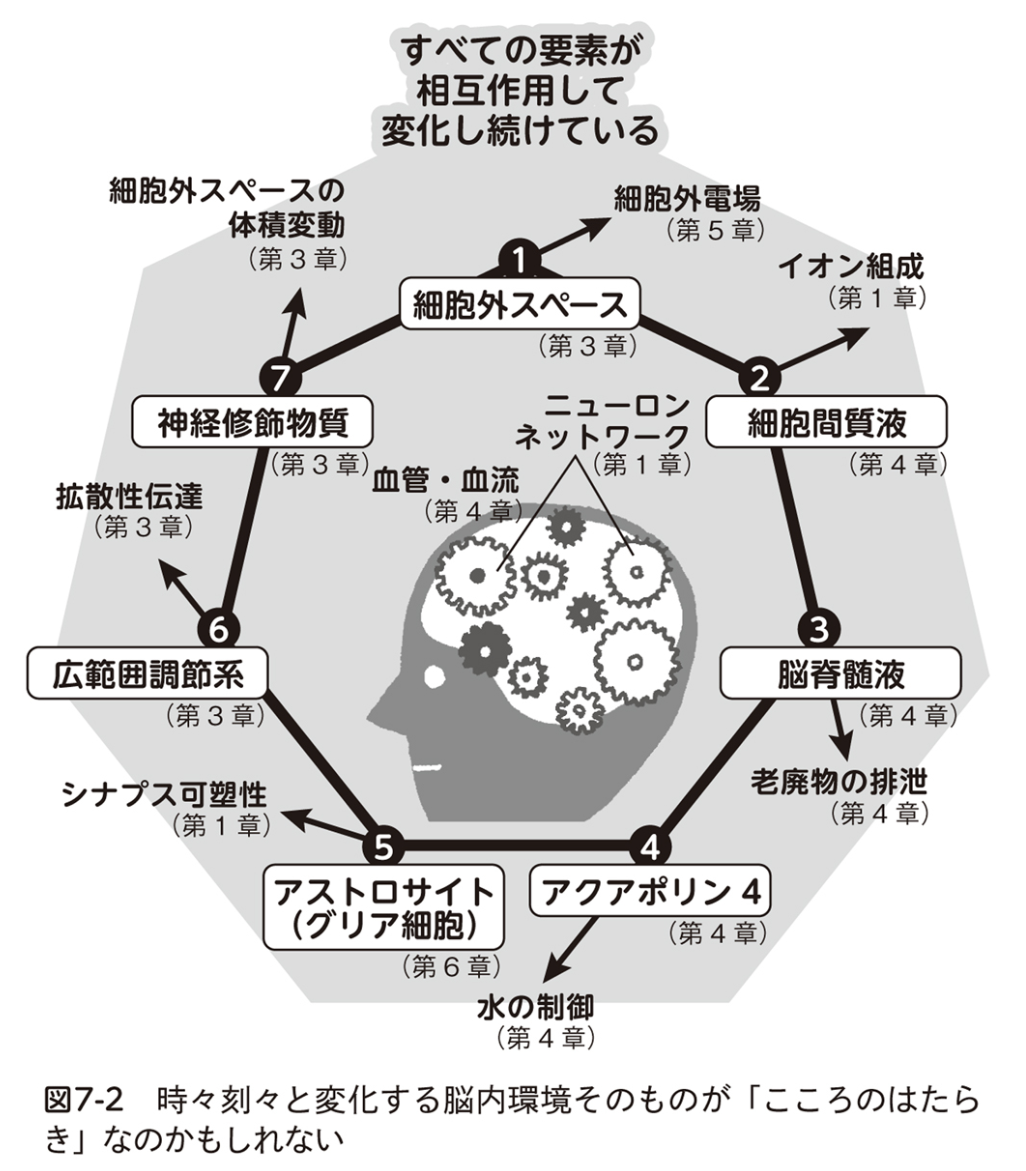

本書では、非ニューロンな脳が、大事な役割を担っていることが、詳細に解説されます。

以下では、一部をピックアップして紹介します。(以下の説明の❶~❼は、上図に対応)

脳の“水の流れ”がゴミを掃除する

脳のすきまを流れる水(間質液 ❷+❸)は、脳を衝撃から守るだけでなく、1日に3〜4回も入れ替わります。

目的は何か?——ゴミ掃除です。

活動で生じた老廃物を洗い流し、環境を整える。

この働きを支えているのが、「❹アクアポリン4」「❺アストロサイト(後述)」です。

この掃除のために大切なのが——睡眠。

眠っている間、細胞外スペースは広がり、掃除効率が一気に上がります。

睡眠不足で頭が働かなくなるのは、単なる気分の問題ではありません。物理的に「脳が汚れている」状態なのです。

脳内の水の循環が止まると、高濃度なカリウムイオンが滞留。

イオンバランスが崩れ、ニューロンは正常に働けない→電気信号がうまく送れなくなります。

これが「頭が働かない」状態なのです。

ちなみに、高齢になると深い睡眠がとれなくなる → 老廃物の除去能力も低下しいます。

これが、アルツハイマー病と関連があるのではと注目されています。

もうひとつの主役「アストロサイト」

長年、脳研究はニューロン中心でした。

しかし今、注目されているのが「グリア細胞」。その代表が❺アストロサイトです。

アストロサイトは、

- 水の流れを調整(脳内ゴミ掃除)

- 神経活動を制御

- 情報伝達を補助(学習に関与)

- ノルアドレナリンなどの神経伝達物質と連携(理機能や精神機能、記憶の定着などにも関与)

など、縁の下の力持ち的存在。しかも、知的な動物ほど多いことが分かっています。

つまり——ひらめきや創造性も含めた「賢さ」の裏には、アストロサイトがいる。

と考えられているのです。

アストロサイトが知性・創造性・感情の鍵を握っています。

「アナログな情報」がこころをつくる

ニューロンの信号は、ON/OFF型のデジタル通信です。

一方、すきまでは、神経修飾物質が拡散し、じわっと脳全体を調整するアナログ伝達(❻広範囲調整系)です。

ここで活躍しているのが、❼神経修飾物質。

これが、気分=やる気/不安/集中力 などを左右します。

つまり、「こころを決めている」のが、このアナログ伝達なのです。

| 神経修飾物質 | 主な働き |

|---|---|

| ノルアドレナリン | 脳のアラートシステム 注意力や警戒心を高め、ストレスに対応。多すぎるとADHD、少なすぎると眠気や無気力。 |

| セロトニン | うつ病とも関係 気分や本能的行動を制御。うつ病や不安障害と深く関係。 |

| ドーパミン | やる気や感情を左右 やる気・報酬・快感を感じる源。パーキンソン病や依存症とも関係。 |

| アセチルコリン | 記憶や学習、脳のモード変化に関係 記憶や学習に不可欠。アルツハイマー病との関連が深い。 |

脳を若く&賢く保つには?──「アストロサイト」がカギだった!

では、どうすれば脳を健康に保てるのか。

鍵となるのが「ノルアドレナリン」です。

これは「新しい刺激」に反応して出る物質です。

これが出ると、「頭の良さの維持」に関わる「アストロサイト」が活性化します。

つまり── 脳にいい習慣 = 新しいことをする ことが大事。

具体的には

- 新しいことにチャレンジ(新しい趣味、特に知らない分野の読書・映画)

- 人と会って会話(特に初対面の人)

- 旅行(知らない場所に出かける )

- 運動(軽い有酸素運動は、脳への血流をよくし、ノルアドレナリンの分泌を促進)

特におすすめは「一人旅」。

未知・不安・発見の連続は、脳にとって最高のトレーニングです。

最後に|「ワクワク」が、脳を育てる

私は、読書・運動・旅行が趣味です。

本書を読んで、「自分の趣味は、ちゃんと脳にもいいんだ」と、これまで以上に腑に落ちました。

脳を守るとは、難しい訓練をすることではありません。毎日に、少しのワクワクを足すこと。

『脳を司る「脳」』は、知的好奇心を刺激しながら、人生の質まで底上げしてくれます。

脳を若く・賢く保ちたいと感じている人こそ、ぜひ読んでみてほしいです。